2019.6.29-2020.2.09更新

前回

ラッセルを聴こう!

<第五回>

バーティカル(VTG=vertical tonal gravity)&ホリゾンタル調性引力(HTG=horizontal tonal gravity)を設置した意味

Am7 Cm7 F#m7 Gm7 |

みたいなコードの流れのときは、それぞれが独立していますから、個々のコードでスケールを決めて演奏する、という発想があります。これがバーティカル(垂直的=コード一つ一つ独自に考える)な考え方ですね。LCCの場合は、Am7でもっとも協和するスケールがCリディアンだ、という発想になります(前回の一覧表等参照)。

しかし

AbM7 G7 Cm7 F7 |

といった調的な進行もバーティカルに考えて

Abリディアン Fリディアン Ebリディアン Ebリディアン |

と分ける、という発想になります。これがLCCにおいては特徴的な思考です。しかしこれはどちらかというとクラシック的な作曲家のような思考方法なので、立ち止まってじっくり考えて旋律を練る、と言った場合などにおいてはじめて論理的にも誰でも構造的旋律が生み出せるでしょう。

しかしそもそもジャズは即興的、かつ手癖の無意識&偶然的世界観の構築の素晴らしさがあるので、AbM7 G7 Cm7 F7 という調的進行をブルースメンが弾いたとき、「なんか普通の一音チョーキングかまして弾いた方が簡単だしカッコよくね?イチイチコードごとに考えるのダサくね?」と言われるのをラッセル先生も危惧したかもしれません。

またそうした慣習を自分の方法論に組み込むべきだ、と察知したことでしょうか。

そこで登場するのがホリゾンタルという、横の流れを重視する発想です。

縦と横の流れに重力を新たに独自に設定したLCCの独自論的な功績とも言えます。

同書には実際、素早いコードチェンジではバーティカルは難しい、と書かれています。

このように連続したコード進行において、先に挙げた中でいうなら

11.ブルーススケール

を用いて連続した中で従来の調的進行を体現するような方法論を「ホリゾンタル(水平的=横のつながりを関連させる)」な発想というわけです。

LCCでブルースも弾けるようにしよう、と思ったのかもしれません。

逆にLCCはバーティカルだけに特化したなら良かったのかなぁ、とも思ったりします。調性音楽の理屈の中にLCCのバーティカル論を組み込む、というプレゼンテーション。現代ならこれが一番ですね。拙論もこの組み込み式発想です。

正しい音楽はLCCでのみ成り立つ!!みたいなことの方が危険です。。

横の流れはブルースや調的進行、伝統的音楽方法論に任せて、バーティカルのみにおいてLCCを発動させる、としておけば方法論としてはなかなかシンプルだったかな、なんて生意気を申したり。

しかし「音楽全体がリディアントニックに収束する」という方法論作成者のイメージが先行してしまったので、両方を組み込みたい、という願望を捨てきれなかったのかな??とか感じてしまいます。

この辺も気持ちは良く分かります。

しかし音がずれたブルースマンの感じや、日本の民族音楽の響きを聴いたとき、自分はイメージを感じました。調性音楽とはまた違う美的イメージ。それぞれに美的価値観を感じる以上、「すべてが一点に・・」という風にするのは〇〇〇至上主義になるだけで、結局ラッセルが忌み嫌う差別を生むだけでは?と疑問を感じ、そういった包括論は述べないことにしました。

この辺が方法論作成者の意識が反映するところです。

ラッセル先生はある種の責任感を感じておられたのではないか、と感じます。当時LCCは画期的だったし、そのくらいの威力を持っているはずだ、と本当に信じていたかもしれません。まだまだオカルト全盛な時代でした。

またそれによって、世界が少しでも良い方向に行くことを願っていたと思います。その使命感がホリゾンタルをとりこむ、という発想になったのだと、私は差し引いて考えます。ラッセル先生もご自身が自身の統一思考的欲望野望に気が付かなかった可能性すらあります。

実際LCCをバーティカル論とホリゾンタル論に分けると、スッキリ感じます。

======

LCC本体とは別に三つのスケール

9.メジャースケール

i-ii-iii-iv-v-vi-vii

10.メジャーフラットセブンススケール

i-ii-iii-iv-v-vi-viib

11.ブルーススケール

i-ii#-iii-iv-vb-v-(vi)-viib-vii

を提示した、というのは、リディアンクロマチックを左から順に増やしていったら構成できた、というのは事故的な偶然にも感じますし、取り込んだ側としては、「これでいける」と思ってしまうところです。二重な思い込みが独自論を歪ませる時もあります。

「あなたは、ブルース演奏においては、LCCを用いず、ブルーノートを使うのはLCCではブルーフィーリングは出せないからですか?」

と嫌味をいわれるのは、オカルト全盛の当時はきっと嫌だったろうなぁ、とか推測してしまうのです。

「あなたは魔術師なのに自分が病気になったら、儀式を行わず、医者に頼むんですか?」

みたいなもんですからね。方法論を宇宙的な統一感で作ろうとすると、どうしてもこういう事が起きます。

また、長年かけて考えたLCCの方法論が、たった5音しか使わないペンタトニックの作るカッコ良さの雰囲気に勝てない、というのもモヤモヤしたことでしょう。

全て慣習によるものなのですが、音楽家ならブルースの素朴な圧倒的な価値観を誰でもわきまえています。

LCCがペンタトニックスケールを用いなかったのは何故か??というのも、11.ブルーススケールにペンタトニックは含まれるし、それを使ったとき「ブルーススケールの一部を使っている」と言うことができます。またペンタトニックだけを独立させると、アイオニアンとリディアンを選択する自由が早い段階で生まれるからではないかと考えます。そうなれば楽曲の半分以上は機能和声で作れてしまいます。

この辺をどの程度考えておられたのか、先生に聞きたいかも。

LCCの12音順列

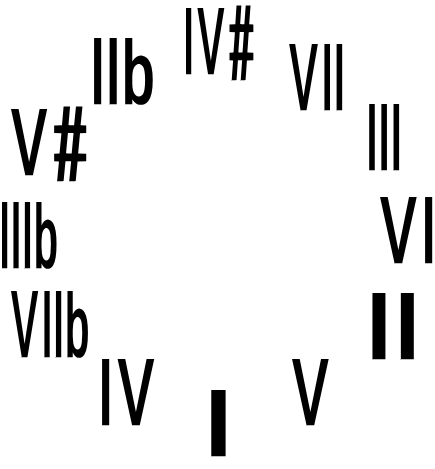

I V II VI III VII IV# V# II# VI# IV I#

でみると、この最初の五音をI=Cで考えると、

C G D A E

となり、Aマイナーペンタトニックになります。

たしかにこれはCメジャーペンタなのですが、マイナーペンタはそれに含まれる、と考えればいいのですが、Aマイナーペンタを弾く時、Aに確かに重力を感じてしまいます。そうなると、Cの重心が意識の中でぶれます。LCCも内部崩壊します。重心を重んじる方法論だからです。

この、Aが中心だ、と錯覚することが「慣習による刷り込み」だとラッセル先生が知っていてスルーしたのか、ピタゴラスが√2を発見した時のように、これはあってはならないことだ、と隠した感じになってしまったのかはわかりませんが、

I V II VI III VII IV# V# II# VI# IV I#

この後半の発生音を使ってマイナーペンタを作るイメージになっていますね。

この並びを見るとマイナーペンタはかなりアウトゴーイングな外観ですね(重心Iから遠い)。

一般にマイナーペンタトニックスケールはめちゃくちゃインなかんじですが、ブルージーという価値観をインと見るかアウトと見るかの個人的な価値観で判断されるものですから、LCCはブルーフィーリングをアウトと見る、という西洋クラシック音楽的価値観と理解すればまたこれはこれで解釈できてしまいます。

でもブルースからみたら「ペンタこそインだ」って言うわけで、もうそうなると「あとは感性による判断です」となってしまい、方法論は力を発揮できません。「感性」には直感が含まれ、直感はまだ科学で100%解明されていないけど、最も適切な答えを導く方法論でもあります。それをLCCがシステムとして組み込むなら、

「私は音楽はすべて頭の中で作り楽譜を書く、それが美しさを生むのだ、絶対法則だ。パソコンなど断じて使わない・・・ただし、忙しい週末は例外的にパソコンを使う」(笑)

みたいな感じになり、え?それ意味のない信念じゃね?、となります。でも誰にも害は及ばない。この辺が難しいというかずるいというか。

拙論も感性中心なのでいかにずるくならないかに敏感です。ルールは決めるが緊急時は無視していい、みたいなルール作るなら、いかにルールなしの状態に秩序を与えるかみたいなことを考え出すのです。

印象心象は「自分の中の刷り込み」だから、どうやって「それぞれが信じる道を行けばいいか」っていう考え方そのものを方法論に組み込むか、になってきます。「感性」を方法論に組み込んだLCCはズルいな、って思うと同時に、そんなのあり??とちょっとびっくりですよね。

LCCは絶対的中心をおいてしまったがゆえに、他者を自動的排除するような体裁があるところだけを現代では学び手がうまく差し引ければよいのかな、と感じます。

「この曲は自分では納得がいかないが、方法論的には完璧だからリリースした」

みたいな曲を創る人は 逆にちょっと怖いです。

=====

P67の「感性による判断」の項目はもはや不定調性論的な発想なので、これでスケールを選ぶのであれば私は拙論を使います。

めんどくしゃーオレはペンタ一発やでぇ!!!

という行動を認める、ということですから、「それもLCCだ」って言われたら気持ちが悪くなる人もいるでしょう。

(余談ですが、こちらの講座でDay8の前半で、先生が感性のよる判断だと、日によって違う音がトニックに感じる、という話から、「感性による判断」について言及があるのですが、最後は時系列情報によって判断する、ということに似た判断についても言及があります。)

LCCではコードチェンジが素早い時にバーティカルでは追いつかないからホリゾンタルは便利、と書いてあります(P71あたり)。その代りホリゾンタルだと和声的な色彩が失われるので、上手に組み合わせてね♥と云っています。

ソロをとる人ならこれは誰でも知っていることです。さらにこういった著書では、パーカーのまったく常識破りな思考(LCCの逆をいくような)が推理されていて痛快でもあります。

物分かりがいい、っていう方法論ばかりを天才は使わない、ってことですね。考えさせられます。人がやらないことをやる、っていうことの難しさが言葉以上に突き刺さってきます。

<ある種の裏技>

余り独自なLCCでのスケール選択を行うと、当然伝統技法で擦り込まれた耳からすると、ただ単純に違和感になります。しかし

こう言ったスリリングアウトするソロが、LCCではなくバークリーシステムの応用であるとしたら(逆にLCCだったらいいね!)、「別にLCCでなくてもカッコイイアウトサイドできんじゃね?」と思うことでしょう。全くその通りだと思いますし、LCC成立当時は、方法論の乱立がなかったので、ラッセル先生自身も周囲の人もLCCに過剰な期待や責任があったかもしれません。

ジャズスクールではどんどん講師のLCC解釈を教えるべきですが、ライセンスがないといけない、というシステムが自ら方法論の認知が広がる途を絶っていたとも言えます。十二音技法をシェーンベルク以外使ってはいけないと制限したらどのようになっていたでしょう。

しかしながら、人は自分で学習し、それとは違う自分の方法論を作るべきです。もちろん方法論、ていう、名のつくものでなくて全然構わないと思います。あなたが満足のいく作品ができてさえいれば。

第四章:「遠近関係の環」にみる調性引力 レッスンVI

コード・パターンの組立てとコードの置き換え

いよいよ終盤です。

LCCはこの五度圏のIからの距離でそれぞれをリディアントニックとする和音と代理できる、とします。どんだけ重力を拡張するのか。

LCCがコードカテゴリーを重複させてこなかった理由がここで判明します。

それとも、これを作ったからコードの種類の重複を避けてきたのかもしれません。この辺はどうやって方法論をどの順で作ったかによって変わってくるんですね。自然科学の論文と違って、音楽の解釈などどんな風に作ってもつじつまが合うようにできているので(12音の関係は互いにいかようにでも関連付けられる)なんかすごいのできちゃった感の感動の方を優先してしまって方法論の微妙さに十年くらい気がつかない時もあります(自分)。

とくにこの「遠近関係の環」については、過去にブルーノートと調性が問題提起したのは有名ですね。

理論には矛盾があってはいけません(でも本当は量子の世界で矛盾が起きているのでそれを無視するか、矛盾を容認するかの違いだけです)。

で、これがある種のタブーだと思っていて、矛盾がある状態を受け入れないと前に進めない、また矛盾が微細に内在している状態がバランスを作っている可能性が未来永劫絶対にありえない、ということに答えられない、という点において、いかに矛盾とのバランスを創出するか、ということは不定調性論のテーマでもあります。

もともとは下記の8つのコードの種類に分類してます。

I=メジャーコードとメジャーb5thコード

II=セブンスコードとセブンスb5thコード

VI=マイナーコードとディミニッシュコード

IV#=マイナーセブンスフラット5thコード

V#=セブンス#5thコード

VII=イレブンスb9thコード

III=マイナー#5thコード

V=メジャーコード/V度コード

イレブンスb9とか、、これだけすごく異質だけど、当時流行っていたのかなぁ??とか思っちゃいますよね。流行ってるコードはどうしてもトレンドの理論にも入ってきます(クラシックから使われている和音ですが-sus4(b9)-)。

さて肝心のコード代理の概念ですが、少々強引です。

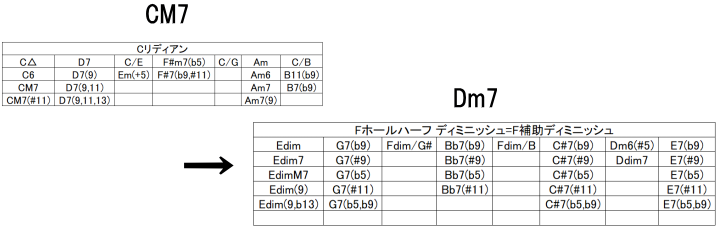

I=Cのとき、隣接するGのリディアンクロマチックスケールとFのリディアンクロマチックスケールは"近い関係"なわけですから、

例えばリディアンだけ考えても、これらの和音は全て代理関係にあるというわけです。

これは前回の表をそのまま組み合わせてコピペしてます。便利。

LCCによれば、

CM7→Dm7は

Cリディアン→Fリディアン

であり、これを他の7つのスケールにまで拡大して、

Cリディアンクロマチック→Fリディアンクロマチック

というグループ間の移動でもある、とします。

そうすると、究極は、

CM7→Dm7は

という進行と同じだ、というわけです。だからDm7をFリディアンの表からできる和音のどれを使ってもいい、という理屈になります。

CM7→Dm7は

=CM7→F△

=CM7→Bm7(b5)

=CM7→E7(b9)

はもちろんのこと

という風に拡張もできるので、

CM7→Dm7は

=CM7→Edim

=CM7→G7(#9)

=CM7→Bb7(b9)

というような代理関係も生まれるわけです。。

ちなみにLCCの翻訳版のほうでは、コード・ホイールというものがあり、遠近関係がある全てを示している、とあって,ここまで細部までを出してはおらず、

(P87から抜粋)

Cリディアンクロマチックスケール(C,D7,Em(#5),Gbm7(b5),Ab7(#5),Am,B11(b9))

Fリディアンクロマチックスケール(F,G7,Am(#5),Bm7(b5),Db7(#5),Dm,E11(b9))

となっており、これが代理できる限界なのかなぁ‥みたいに思わされたりもします。

Iから離れればアウトしていく、という考え方です。

引力、という発想をベースにしているので、こうした「遠近関係」を厳密に決めるのはさぞや楽しかっただろうな、、と感じます。

メロディによく合う音を感性による判断で選択せよ、というような指示のある通り、何でもかんでもは代理はできないよ、という示唆もあります。この辺は丁寧に書け!とかって私はよく言われます。「曖昧に書くな」っていうのは原則なんですよね。

ほとんどあらゆるコードが代理できる設定なのに、最後は自分の感性次第、っていう、それなら最初から感性で選んだり、機能和声をベースにアウトしてもおんなじじゃね??ぐらいに思う感じにもなる人もおられるでしょう。

これたしかに、

Cリディアンクロマチックには、

Am7とD7

(C,D7,Em(#5),Gbm7(b5),Ab7(#5),Am,B11(b9))が内在していて、ホリゾンタルで横の流れで使ったら調的中心Gに「感性が」吸い込まれてしまうのではないか?そういう要素を持っているのではないか?と言われても仕方がありません。

同様にFリディアンはCを示唆するDm G7を持っています。

この辺を無視してfが中心だ、と捉えられないこともないですが、「感性」に従うと、Dm GはCメジャーキーを感じてしまいます。その感性は無視しろ、となってしまっては都合が良すぎます。

夕飯なんでもいいとは言ったけどコンビニ弁当はダメだ、みたいな。

感性は人が理解できないシステム(直感)を発動するので、理論の中で理屈と一緒に用いるのは難しいんですよね。

LCCは「リディアンに特化して考えてみることを許諾する意識に感性を使おう」

というコンセプトであることが分かります。

つまり「無理くりリディアンが安定している、中心である、と思ってみよう」ということに感性を用いるわけです。アウトとイン、重力の起点をそれまでの感性とは違う方向に意識をシフトさせてみる、という面白い心理実験でもあるとは思います。

しかし何歩譲っても これは ラッセル氏の独自論である、と言えないでしょうか。

それでも音楽表現が可能なのであれば、

その他の音を重心にすることもできるし、現代音楽のような表現も可能、となります。

この辺についてラッセル氏がどの段階で「決め事を決めるのは差別」だということに気がついたのでしょうか。

==コーヒーブレイク〜M-Bankロビーの話題==

昔は欲しくても高すぎて買わなかった。。