2019.6.30→2020.2.16更新

ラッセルを聴こう。

第六回

第五章:調性引力のリディアン・クロマチック順列

レッスンVII 調性引力表の解説

P163に調性引力表「TONAL GRAVITY CHART」というのがあります。これの見方が最初分からず、━━━ヽ(゚Д゚)ノ━━━!!!!きゃーーーー!!!ってなってました。

このレッスンVIIはこの表を理解するだけで終わる勢いです。

LCCによる「インターバルの区分」というのがありまして、

Iを中心にして、

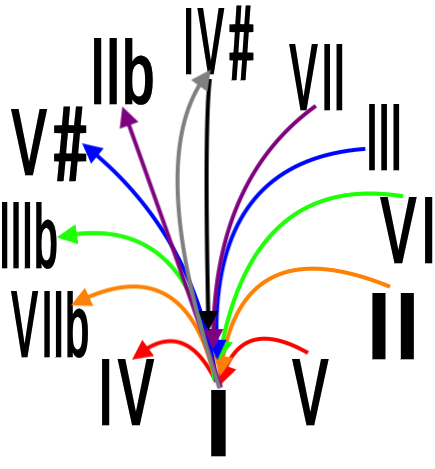

I→V→II→VI→III→VII→#IV→#V→bIII→bVII→IV→bII

の順で、アウトゴーイング=トニックまたは主音を打ち消そうとする傾向、の強さが増す、と理解しました。この順序の恣意性については前回までに述べたとおりです。

また二つの音の音程があるとき、どちらの音が主音(=トニックという呼び名で呼んでいる)かを決めています。

短二度、完全四度、短三度、増五度、短七度

の音程は上の音がトニックで、

長二度、長三度、増四度、完全五度、長六度、長七度

は下の音がトニックです。

LCCはリディアンが創る音程がベースになっています。

Cリディアンを例にとると、

c d e f# g a b

において、cが何より中心になっているように設置しないとLCCは成り立たないためcがこの音階音と作る音関係が全てcが根音になるようにします。この段階でLCC は自然科学と袂を別つことになっていました。

またリディアンではこのように全ての音程をcというトニックを持たせて作ることができますが、アイオニアンでは作れない、という点もリディアンの方がトーナルセンターをコントロールしやすい、というラッセル氏の思想を強化していったようです。

c d=長二度/短七度

c e=長三度/短六度

c f#=増四度

c g=完全五度/完全四度

c a=長六度/短三度

c b=長七度/短二度

ですね。それぞれ下の音がcになります。この音程においてcがトニックにならなかったらLCCは崩壊します。

合わせて、これにより増四度が下の音を重心に置く、という理屈も理解できます。

LCCでも基本的には増四度音程単品では、偏りのない和音としてトニックが不明、とされるのが前提です。ゆえに同じ増四度を持つリディアンであるG♭リディアンでは同じc,f#という集合でもリディアントニックはf#=g♭になります。

前回の図ですが、各音程がトニックIを示唆する矢印の流れをインゴーイング、Iから離れる矢印(IV#に向かう)をアウトゴーイングというそうです。

cのリディアントニックにおいてg→cですが、c→fなので、cのリディアントニックにおいてfはアウトゴーイングな存在、という理解です。

先の音程をひっくりかえすと、

d c=短七度

e c=短六度

f# c=増四度

g c=完全四度

a c=短三度

b c=短二度

はい、この音程が今度はcが上部に来るので、上の音がトニックになる、という考え方です。Cリディアンは、cを中心に全ての音程を創造でき、かつその全てをc中心にすることができる、とするわけです。

そういう音モードがもう一つあります。リディアンのもう一つの極あるロクリアンです。

<参考>

<余談>

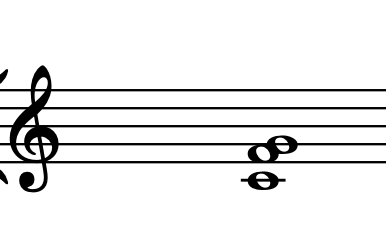

このような和音の場合、生まれる音程は、

cfの完全四度→fがトニック

fgの長二度→fがトニック

cgの完全五度→cがトニック

LCCでは、この和音はcから見るとアウトゴーイングな要素が強い和音、fから見るとインゴーイングな和音ということができます。総じてFリディアントニックが最もインゴーイングとなります。

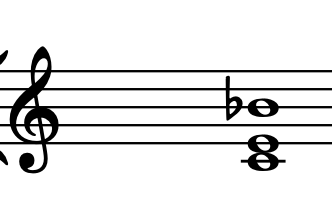

こちらの場合、

ceの長三度→cがトニックだからeはcに属す、eb♭の増四度→eがトニック,

eはcに属すので中心はc、しかしcb♭の短七度→b♭がトニック、では中心はどこ???

ということでこの和音は、LCCにおいては、それぞれのトニックにとってアウトゴーイングな関係で成り立っている和音といえます。

ちなみにP.ヒンデミット『作曲の手引き』にあっては、結合音の科学的な補強存在を根拠に根音を決定する「音程根音」という似たような概念があり、そこでは、

短二度、長二度、完全四度、長六度、増五度、

の音程は上の音がトニックで、

長三度、完全五度、短三度、長七度、短七度

は下の音がトニックです。

増四度

は単品ではトニックを同定できない、となりLCCとは扱いが少し違います。理論変われば結論も変わります。

これは通例は「和音の中心音=ルート」と「調的コンテクストの中心=調的重心」がごっちゃになるからだと思います。

これをさらにややこしくするのは増四度≠減五度と考えたり、#9th≠m3と考える人の方法論です。これらは解釈する視点の違いも関わってくるので、また別の方法論を新たに創造する必要があるでしょう。

このとき同じ増四度である、f# cがf#がトニックになってしまう、という理論の穴があるのですが、ここだけちょっと考えてみましょう。

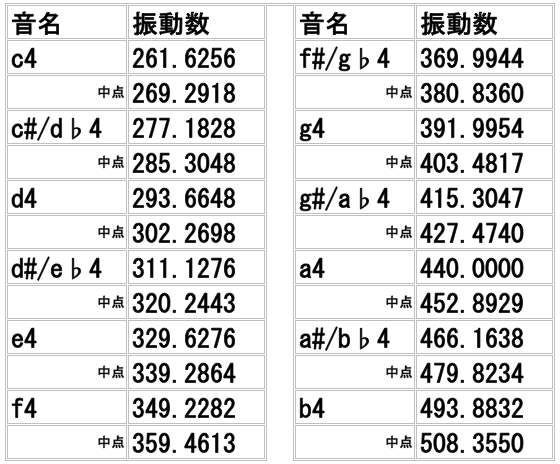

平均律の振動数を参考に、主観音(耳の中で作られる音)についても見てみましょう。

<加音>

c+f#=261.6256+369.9944=631.62=ほぼd#という音になります。

<差音>

369.9944-261.6256=108.3688=aよりちょい低いaという音が現れます。

逆にcが上部でも、

261.6256×2-369.9944=153.2568=ちょっとひくいd#です。

つまりこの二つの音の振動数の加算も減算は、初数にはcもf#も出ないんですね。

これはヒンデミットの音程根音の考え方の応用なのですが、

かのこの講義録にも出てきます。LCC原著にはヒンデミットの音程根音の概念が載っているのだとか。

cとf#が同時に和音として鳴ったとき、これがcがトニックだと思える状況って、

CM7(b5)とか、CM7(#11)っていう意識でcが主音だと思わされている状況において可能です。意識がc集中して、「中心だと思おう」と考えるからですね。恣意性です。

こういった恣意性が原因で、LCCを学んだけどあきらめてしまった人、まあこんなかんじか、とかって思って一定以上追及しなかった人もあろうかと思います。これを「ジョージ・ラッセル氏のアイディア」とか「この理論ではそのように捉えていく」という程度に考えて、その世界観を受け入れられる人はLCCも理解できるでしょうし、その音楽もきっと豊かなものになります。しかしこれは許さん!となればLCCはあなたの音楽で力を発揮しません。意識がそのように振舞うからでしょう。あなたがどう理解するかはあなたの意思にかかっています。不満であれば自分の方法論を作ればいいだけです。相手の方法論を自分の納得のいく形に捻じ曲げるのも、自説をしっかり作る、自分のやり方で作品を作る、のも同じことだ、と私は学びました。

この調性引力表はラッセル氏のイメージから展開してガチガチに作られてしまった序列です。全てを平等にするために序列を作る、というのは矛盾していそうで音楽の場合はあまり効力を発揮しません。音の解釈は意識が一時的に行うからですね。だから方法論を作る人の意識が強ければ強いほど、音は意識通りに振舞います。聴き手もその方法論を信じていれば、それなりに理解できます。当然それを信じなければ、信じることは出来ません。音は言葉で語らない分、その解釈は受け取り手に掛かっています。

つまりその音楽を批判する人は、自分の中に恐れがある、というわけです。心に浮かんでくる批判は自己を映し出した鏡に映るものそのものです。

批判ではなく、もっと"言いよう"の工夫があるんです。自己肯定を消されることに恐れがある人は批判することで自己を守ろうとします。相手はどんなに間違っていようとも、言い方は創造のしようがあるものです。

完全な自由を得るために全てに序列を設ける、という矛盾が興味深いです。この矛盾が成り立っている理由を挙げるとすれば、12音には序列がないのでそれを決めてもそれは聴き手によって解釈が異なってしまう(一時的なものだから)のでそう思う人にはそう思え、そう思わない人にはそう思われない、という話かな、と。人は皆平等だから、ここでは子供を優先にする、ここでは女性を優先にするという、その都度通用する序列を変えていくジェントルマンな発想が、おおらかとされた時代を象徴するかのような発想だと感じました。本当の平等は無秩序です。人間が作る平等は、本人がおおらかな気持ちでいられる序列を見出すことです。

それは個人の価値観にすることなので、私はそれを独自論という概念で、切り離して個人のものとすることに決めただけです。

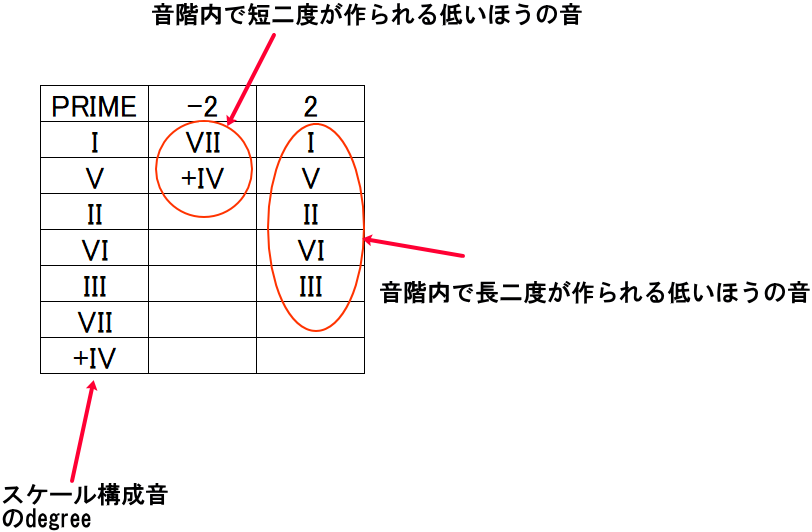

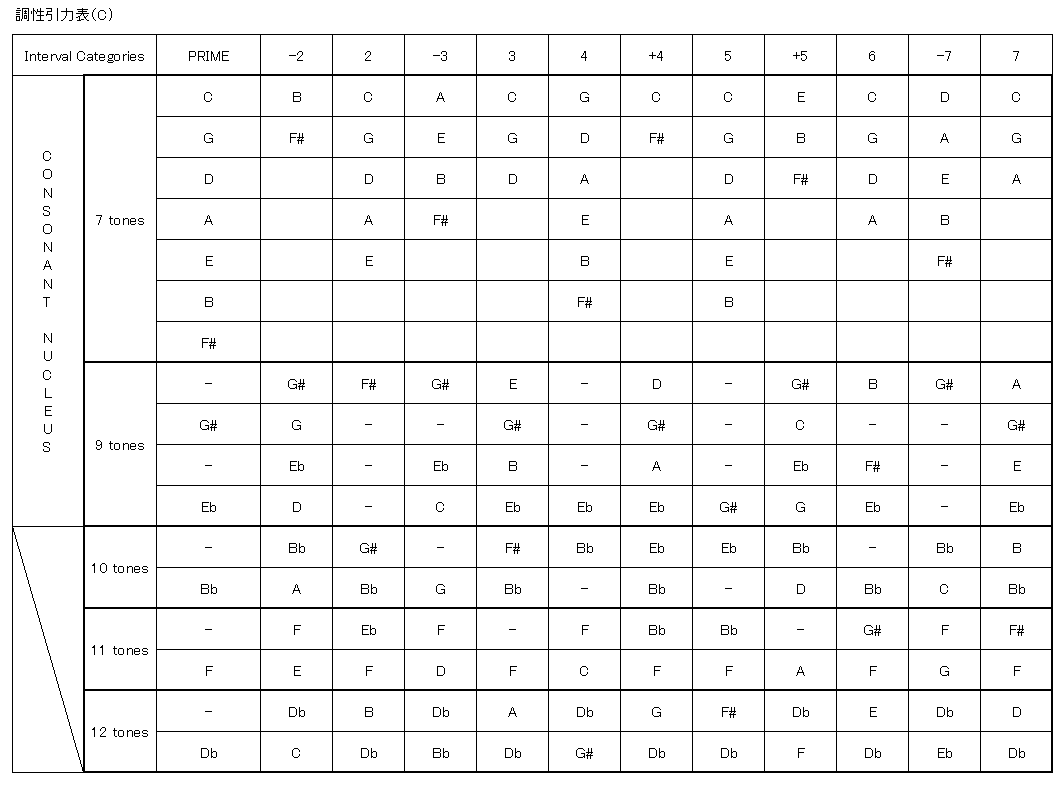

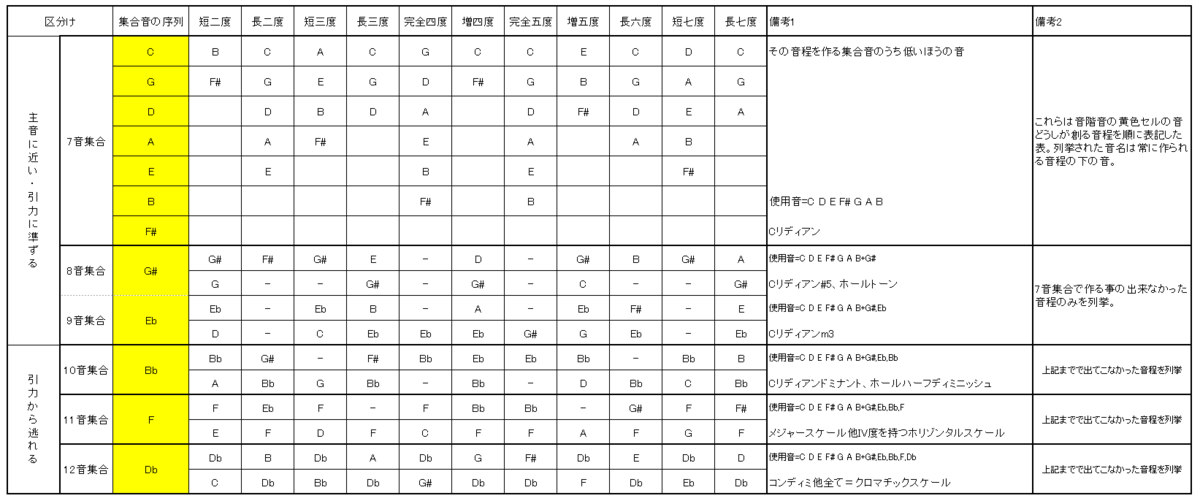

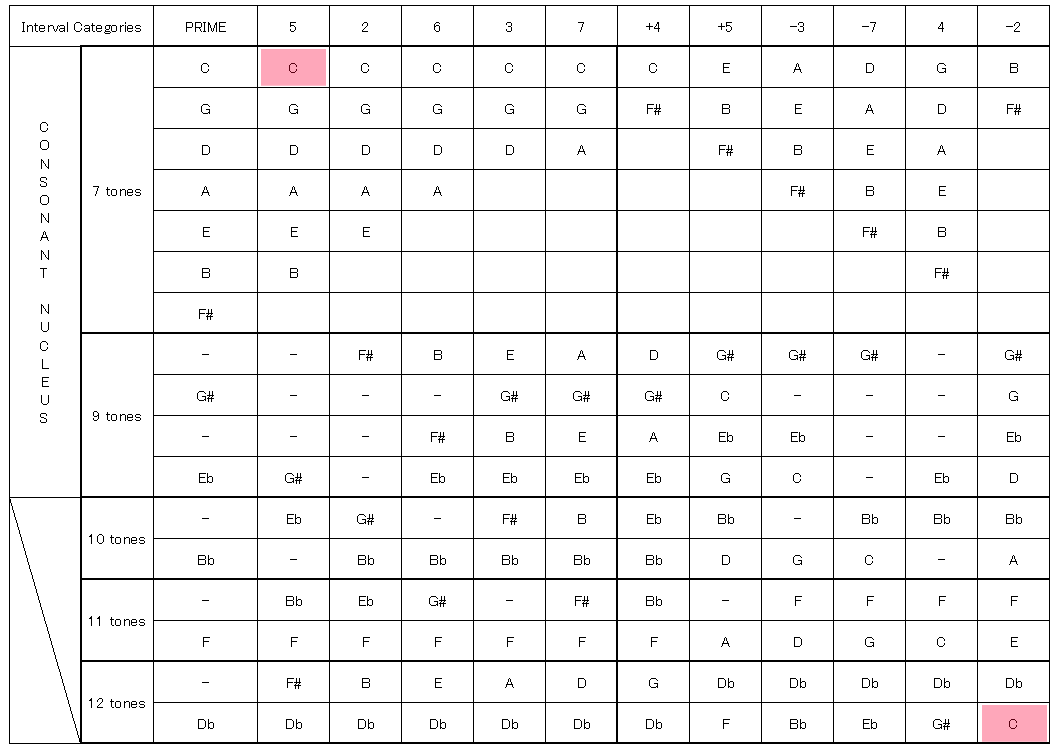

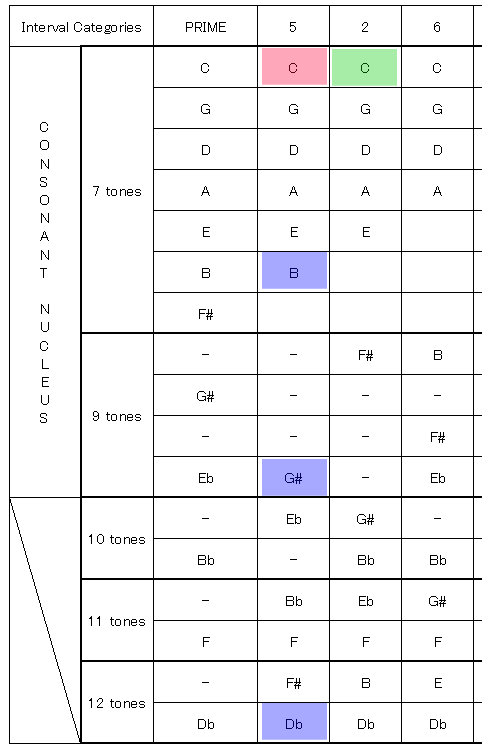

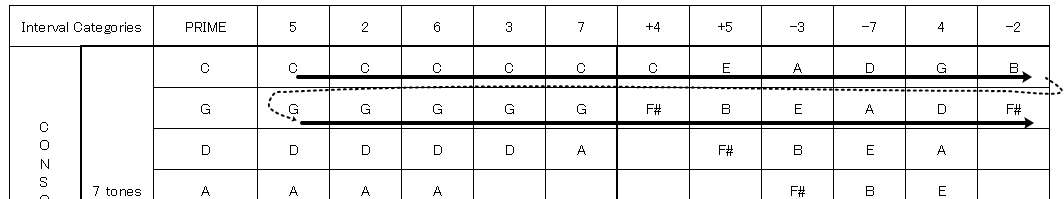

下記は表の左上部分をピックアップしたものです。-2は短二度、2は長二度の事で、「PRIME」は主音からの12音のLCCの序列が書かれています。リディアンクロマチックスケールにおける12音の序列の事です。でー2,2の列に書かれたローマ数字は音程を表わします。この辺りローマ数字が違う意味で並んでいてややこしいんだと思います。

このー2,2の列のローマ数字は根音が常に表に出ているのではなく、「音程の下の音」が掲載されています。その音程を持つスケール構成音が列挙されています。

この辺はブルーノートと調性 インプロヴィゼーションと作曲のための基礎理論でも丁寧に紹介されています。

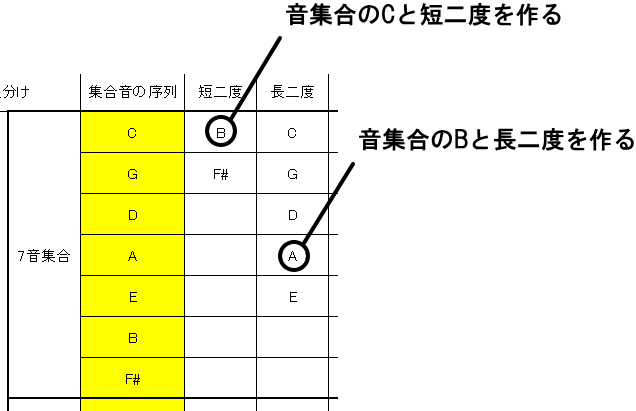

たとえばI=Cで作ってみましょう。

これだとちょっと分かりづらいですね。得た情報をまとめてみます。

これは何と言いますか、自己解釈ですが、こういうことなんじゃないかと。

どっちが根音かを記しているのではなく、単純に長二度だったら、長二度を作る集合音の低いほうが書いてあるだけです。

また、たとえば、

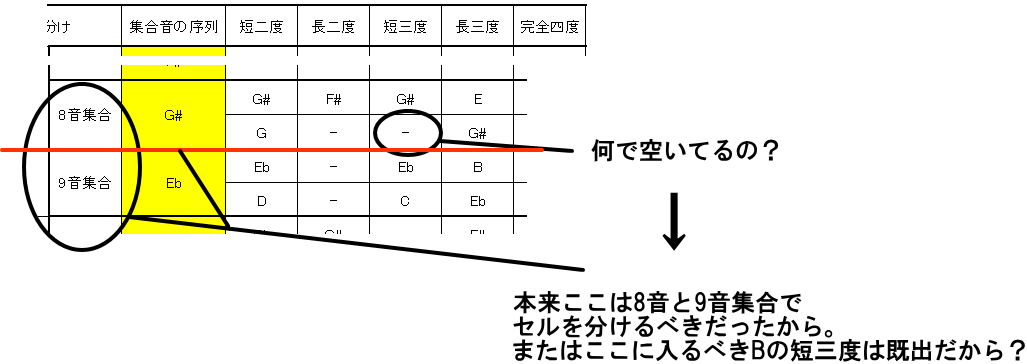

9音スケールのブランクの解釈として↑。

ということでしょうか。

また、

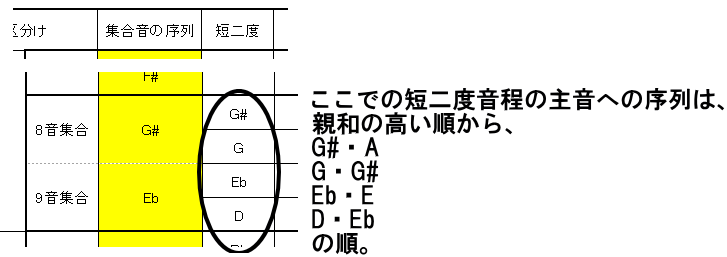

というような序列順に書かれているところもあります。

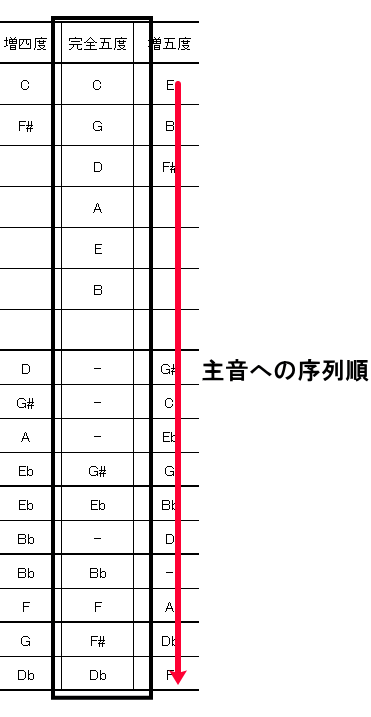

完全五度で一列をみたとき、

完全五度についての主音への序列は、こういう順ということになりますね。

で、この順序はLCCの12音の序列である、

C-G-D-A-E-B-F#-G#-Eb-Bb-F-Db

と微妙に順序が異なります。まあF#の完全五度C#は12音集合まで出てこない序列にしてしまったので解釈の難解さが増します。裏コードの主音への傾倒C#·G#より、F#·C#のほうがCにより親和する、という状況は親和、協和、傾倒、解決欲求などの概念をしっかり定義していないために曖昧になっています。

不協和だから傾倒する、遠い関係だから不協和、という二つの意見はまったくニュアンスの違う表現です。

ここを曖昧にすることで引力表を成り立たせてしまっている点についてはどこかで訂正や討議はされていますでしょうか。

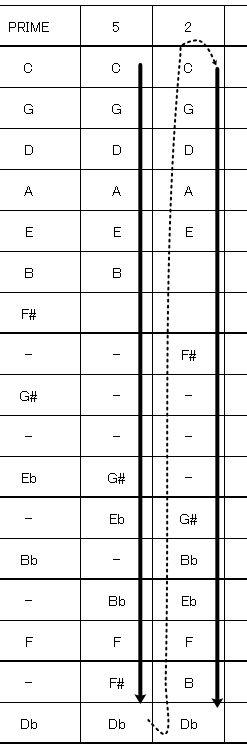

まあ、これも一時解釈なのでこれも良しとして納得したとすると、表はこの12音順列に並べて、

(下記は縦列がリディアンクロマチック順列に並べ直してあります)

こうすると、一番主音の引力に繋がるのがC・Gという完全五度で、最もその引力から離れていくのがC・C#という短二度音程になる、となります。

このときfの力がかなり下位にされているのでCFという和音のcへの帰着性、親和性はかなり後ろになりますね(4の列の下から三つめ)。

この引力表で難しいのは

5度が絶対的な主音への引力を創り出す、という方法論において、

G#+D#の完全五度とC+Dの長二度はどちらが主音に近いのか、ということへの解釈だと思います。表の上における親和の序列は、

こうなのか

こうなのか

こうなのか

ということですよね。これが『ブル調』においてはコステールの親和序列によって求めていく方法に繋がるのだと思います。

たしかに横に見ていくとCが下の音になるわけですし、Cは主音ですから、絶対的に横に見ていくほうがLCCの序列でいえば間違いないはずです。あとは「五度」をどの程度重視するか、という解釈でしょう。

引力や中心を作ると、序列の絶対性や解釈が難しいなぁ、って感じますよね。

拙論では序列を設けていません。

LCCの序列を考えた時、

Csus4→Cよりも

C・C#・Dの三和音→C

のほうが解決力が強い、ということが言えてしまいます。序列の解釈に自在さがあるからですね。

そしてさらに面白いのが、これが実際の音楽で判断する場合は自分が判断する、という感じの書き方です。

それによって、この引力表は全く無視しても、従ったうえで無視しても、表面上は変わらない、となってしまいました。

方法論が、使い手にどういう類の自由を提供すべきなのか、という問題提起ですね。

サッカーでは手を絶対に使ってはならない、というある程度のルールを設けたほうが不平等さを免れます。「良いと思ったら手も使っていいが、普段はなるべく手を使ってはならない」ではなかなか判断が難しいです(争いの元になる=解釈戦争)。

LCCには後者の側面があり、この辺のニュアンスについてはきっとラッセル氏もその加減に悩まれたのではないかと思います。これは私自身も経験があります。最初は「これが妥当だ」と信じて方法論を作っていくのですが、どんどんそうでない方法論の魅力に気が付いたり、わざと例外を排除したりする自分がいました。そして「良いと思ったら使っていいが、普段はなるべく使ってはならない」という段階もありましたが、これでは何も言っていないに等しいので、どうやって表現するかが大切になると知ります。不定調性論ではかなりそのあたり気を遣っているつもりです。最後は各位が自分自身のモデルを作らないといけない、と導きたいからです。

それなのに方法論はあまりに矛盾していたら、方法論を意識しよう、なんて誰も思わなくなるし、LCC以前の状態にまた逆戻りです。

LCCがこうした問題提起を体現した形になっていたので、大変勉強になりました。

エクセルを置いておきますので使いたい方はどうぞ(私が独自に作ったものなので正統性はありません。)

<多様化するアウトゴーイング>

P90-P106の内容は方法論生成のある段階を示しているように感じました。

この章の後半を読みこなせる人はほとんどいないのでは??とも感じました。

方法論を作成しているときの一つの特徴として

「書きながら考える」

という経験があります。ある程度結果をイメージしながら書き始めるのですが、 書いていくと微細な問題や矛盾、疑問点が自分の中に生まれます。

そして、そこまで書いてきた内容との照合において、小さな矛盾が出てきてしまったりもします。その際に

・最初に戻って構築し直すか

・発想を変えて解釈する事=一時解釈は人の思想によって変わる、で説明できてしまう手段をとるか

の二択を迫られます。

理論ではそういうことは出来ないのですが、方法論では可能になる場合があります。利に叶わないものを排除しなければ一定の秩序が保てないからです。

不定調性論には「CG問題」というのがあります。

これはcとg、どちらが基音か、それを絶対的な論理で常に指定できるか?広く認知させられるか、一本化できるか、という問題です。これはこのことだけにとどまりません。

そこで拙論では、重心を規定しない(感じるのは個人の自由)、という発想で出来上がる方法論になっています。

LCCでは重力一辺倒ですから、gは必ずcに帰着し、これは絶対です。

Gsus4→G

という流れでsus4構成音、c,gがgに帰結しても、Cが中心である理屈を調性引力表を用いて「それは二次的な解決である」ぐらいに説明が出来てしまうわけです。二次的ってなんだ??とは誰も考えないんです。定義が必要なんですけどね。

しかし権威から説明されてしまうと、反論が難しいです。それは「権威はそう解釈した」としかならないからです。

すると、より実践の場で、演奏者が納得のいく価値観をあまり理屈に縛られることなく行使できる方法論(考え方、アプローチ)が必要ではないか、と考えるようになります。そこでクオリアや心象、直感、渇望を優先させることになりました。

そうすると、二人の人間が、cgをそれぞれが基音だ、と言い張っていたとしても、どちらも正しい、となり、結果的にその場の演奏が賞賛に値するものになってさえいれば、それぞれの思想がそれぞれで完結していれば良い、となります。理論はあくまでその人の考え方の一部であり、自身で一時解釈を積み重ねて本人が納得して音楽に取り組めてさえいれば、迷いのない練習量を生み、迷いのない演奏を生み、自信を持った自身の音楽が作られ、それを称賛したいという人も生み出すのではないか?という発想です。納得しない方法論を抱えて音楽を行うのは難しいのではないか、と私は思います。

どちらが基音かを決める、といった知識はそうした良い演奏を行うために自分が納得するためのモチベーション程度のもの、となります。

====

P105

ここでは調性引力表が現代の作曲におけるすべての調性の問題に対する回答であると主張しているのではありません。なぜならば、調性引力表は調性のたった一つの要因、即ち基本的な調性の中心に対するメロディック・ストラクチャーやハーモニック・ストラクチャーの遠近関係の問題しか扱わないからです。

調性引力表が伝えようとしている最も重要な考え方は、平均律の中から引き出される音楽は、たとえそれがクラシック、ジャズ、フォーク、ポピュラーであろうと、トーナル、ポリトーナル(多調性)、パン・トーナル(汎調性)、アトーナル(無調性)であろうと、その音楽をすべて包含することのできる中心の音、即ちトニックに堅固に基づいた理論的な順序が必ず存在するということです。

(と、私自身は信じている。)ですね。すみません生意気な書き方で。

これによって、無調音楽にも一点の中心がある、という発想などを通して、音楽に違いや区別はないのだ、というような統一性を示したかったのだと思います。

そして結果的にこの引力表の追及は成されなくなりました。

せっかく作ったのにもったいないなぁ、、と思います笑。

(というか、これも私の経験に置き換えると、せっかく長い時間を掛けて作った"世界最初の表"であるのだから、"参考にできる者が参考にすれば良い"という判断で、掲載してしまう、ということがあります。)

方法論作成思考パターンでよくあるのが「最初は序列を見いだそうと思ったけど、うまくいかないと気が付いた」というパターンです。でも方法論の全容を理解している人も少ないし、これはこれでせっかく作ったので載せておこう、と考えてしまうパターンです(ラッセル氏がそう考えたとは思いませんが)。

方法論作りはそういう側面を持っています。日々新たな科学で解明される自然の仕組みに常に謙虚に相対する姿勢が必要だな、と感じています。

この調性引力表ですが、この考え方を活用する方法としては、

・まず自分なりの12音の序列を作る

・その後、その序列に基づき、自分の引力表を作る

・それに基づき、インサイドからアウトサイドのスケールチャートを作る

そうすれば、独自性のあるスケール選択が可能です。まあこういう思考で方法論を自作するやり方が不定調性論なんですが。

LCCの場合はこれは無理なんです。絶対的にリディアンをベースにしているからです。原則だけはラッセル先生のイメージに従い、あとは何をやってもいい、というのは、独房の中に住んでもらうがそれ以外は自由だ、と言われるようなものです。

リディアンクロマチックコンセプトという限り、リディアンは絶対になってしまうんですね。

でも最後は「リディアンクロマチックスケール」となり、リディアンも事実上解放されていきます。その時、リディアンは何をしているのか、何か影響を及ぼしているのか、をちゃんと言及せよ、みたいなことを言われたこともあります。

しかしこれは「リディアンを前提にする」ということが「個人の嗜好」に近い前提なので、突き詰めても肩透かしを食らうだけなんです。

方法論つくりは何十年もかかるので、出版が速すぎると、その後自身の学習と研究成果で根底から覆すようなことが起きても、いろいろとプライドの面からも、物事の道理から見てどんどん難しくなってしまいます。

これはラモー先生の時代からそのようでしたからいろいろ大変だと思います(ラモー氏もラッセル氏も書き直し続けた、ということですが)。

不定調性論も私が死んだときが一つの終止符ではないか、と思っているところで、出版はせず、いつでも修正可能な形態をとる事でより正確に構築しようという思いでいます。

同著書冒頭に書かれた

P11

リディアン・クロマチック・コンセプトはドビュッシーからW.C.ハンディ、バッハ、ラベル、オーネット・コールマン、ストラヴィンスキーに至るまで、様々な音楽を論理的に解析する道具です。これらの音楽は全てリディアン・クロマチック・コンセプトによる調性組織の枠内にあります。(中略)その結果ここに初めて、特色や語法を異にする音楽同志の比較類推が可能となり、それらを不当なものと考えて引き離していた人工的障害を取り除くことができます。

が改めて思い出されます。

現代音楽もジャズもバッハと同様に調性音楽であり、何ら価値に違いはない、ということを一つの方法論で述べられる環境を作りたい、という欲求から様々な統一のための理論に向かっていったのだと思います。

こういうのは、宇宙の解明のために事実だけをつなぎ合わせて真実を探すのではなく、自身の理想のゴールにふさわしい内容のみをピックアップしてつなぎ合わせる、という作業になってしまう点が難点です。

これも経験があります。「あ、今自分の都合にいい方法で作ってる・・」に気が付くわけです。

余りそれをやり過ぎると「何をやってもいい」みたいな、ことを言ってしまい結局方法論の意味が無くなります。ルールを決めて自ら壊すのは学習者を混乱させるだけです。

方法論つくりは、この制限するところと自在性を持たせるところのバランスとやり方の工夫なんですね。

LCCはその最初貴重な事例であると思います。

この章の最後に奇妙なことが書かれています。

P106

このようなバイオリン・コンチェルトのような複雑な作品ではなく、例えば、Gbメジャー・スケール(又は他のスケール)の中で作曲した簡単なメロディの音を、調性引力表の助けを借りてBbリディアン・クロマチック・スケールに一致させ、関連させることもできたかもしれません。

これをもし私が書いたら、きっと友人から「え?そんなら横着せず今から書き加えたらいいんじゃないの?簡単なメロディなら簡単でしょ?」と言われることでしょう。分かりやすくなるならそれを惜しんではいけない、と諭されます。ラッセル先生はなぜこれを断念したんでしょう。

これは何を言っているか、と言うと、方法論を根本的に覆すようなことに、今まさに気が付いた感の心象が書かれている、ということです。

具体的には、トニックを変えてもその小節の解釈が出来てしまう、という話です。インもアウトも解釈次第だ、となり、引力表も解釈しだいで変わってしまう、ということに書きながら今まさに気が付いちゃったのかな??という印象を受けました笑(これは推測なので誤りだと頭半分では信じています)。

Cメジャーの曲をDリディアン・トニックで解釈してもOK、ということです。

これがもしOKならそんなに一つにリディアンに厳密に従う必要は無くなりますし、ルールはもっと緩くなりますから、機能和声を間違っている、なんて最初に書かなくても良かった、となってしまうわけです。そしてそれを書き直すと、「じゃあ、俺ブルースで良いし」「じゃ、俺ロックンロールやるし」「じゃあ私偶然性の音楽やるわ」となり、結局誰もLCCに"乗り換えなくなる"ような文章にしかなりません。

そのような物分かりの良さを当時の文書で出すのはちょっと難しいかなぁ、という感じがします。今みたいに出版されて10秒後に、誤字脱字がツイートされる時代ではないので、書いて10年ぐらいは活動出来ましたからね。

方法論を作っていると、どんどんこういうことに気が付くんです笑。

"ここまでの方法論作成結構時間をかけてやったし、いまさらまた最初から書くのもなぁ"、とか、、思ってしまうものです(私ぐらいでしょうがそういう怠け者は)。

私自身そういう怠惰を振りほどいて過去6回ぐらい根本的な改変をしました。

LCCはいつのまにか「規則のないシステムを作ろう」とどこかの段階で信念を追加・転換したのでは??と読みながら感じました。ゆえに、このとき、今から書き直すには惜しい、とどの程度感じたのかな?とか考えてしまいましたすみません。

リディアンだけはこの方法論の個性だからなんとか活かそう的に考えたかもしれません。でもそれは結果的には良かったかな、と私は思います。バーティカルにおけるスケール選択の奇抜さはこの方法論は秀でていると感心します。ここだけでも良かったんですLCCは。でもやっぱり遠大な構想に夢は広がっちゃうよなぁ、という点への共感も含めて。

この話は必ずじゃあ自分の方法論はどうなるかに行き着くと思います。

あまりLCCを基準にしてしまいすぎると、独自の方法論を作ることができません。

そこで不定調性論のような独自論そのものを作成する方法論をうまいこと参考にしていただき、ご自身の方法を作り上げていただきたいと考えています。

その7

いまだに泣く子も黙る音楽理論書です。