2019.7.6→2020.2.16更新

<前回>

ラッセルを聴こう!

第六章:トーナル・リソースについて

リディアン・クロマチック・スケールのアウトゴーイングなトーナル・リソース

ここで述べられているのは究極の自由です。

X1 |X2 |X3 | X4 |

というコード進行があるとき、

X1=AAAスケール

X2=BBBスケール

X3=CCCスケール、DDDスケール

X4=EEEスケール

が利用可、となり、ここにはあらゆるスケールが該当します。

もちろん該当する代表格は"チャートA"から割り出せる"ペアレント・リディアン・スケール"なのですが、アウトゴーイングにどんどんそこから離れることも許され、それらは自分で考えなければなりません。表の中のスケールを選択するのは極めて厳密なのですが、そこからアウトゴーイングする際には、もはや規定がないので、どの程度Iから離れてよいのかを判断する基準がないんです。

基準がリディアンである、ということがこのコンセプトの一番のポイントです。つまり#11を持つメジャースケールが全てのスケールを考える基準になっているということです。

ゆえにドミナント系であれば、リディアンドミナントスケール(リディアンm7)になり、マイナーならリディアン・ディミニッシュ(リディアンm3)が基準になります。

あなたがそのコード進行を見て、これは調がある、機能分析できる、と判断したものはそれらが所属する調のメジャースケールが使用可能ですが、それすらも最後は全て一つのリディアン・クロマチック・スケールから作られる、とします。

つまりハ長調の曲で

CM7、C7、Cdim7 などが出てきたとき、機能和声であれば、C7はI7でセカンダリードミナント、Cdim7はトニックディミニッシュだ、などと言われますが、LCCはこれらは全てCリディアン・クロマチック・スケールから生み出せる、とします。機能はなく、すべて同じ土壌で判断しなければなりません。コードの区別がなくなり、

CM7=C7=Cdim7という解釈ができます。

ホリゾンタルな調的な感覚を持つことがOKであるので、水平的に捉える、捉えないは、個人の自由となっています。

LCCは作曲、というよりもやはり演奏のための方法論である、と感じます。ここまで自由でかつ機能論と距離を置いてしまうと、LCCのみでの作曲は難しいと感じました。それを身につけるのと、自分の方法論を作る歳月が同じぐらいかかる、と感じるので、、私はLCCを極めるなら、どこかの段階で自分の方法論を作りたいという欲求に負けてしまうと思います。

そして調性引力表において、各和音がどの位中心であるIに近いかを示す事ができますが、あまりにそれぞれの序列が分かりづらくて、脳内では序列がつけられないまま音楽をやらねばなりません。

これはどの程度、どういう状況なのか、さっぱりわかりません。この分からなさすぎる状態が逆に現状のLCCを難解と思わせている原因ではないか、と勘繰りたくなるほどです。

c c# d d# e f f# g g# a a# b

です。12音集合ですから当たり前なのですが、これらがcというリディアン・トニックに引き寄せられる、と考える方法論なので途方にくれます。

なぜなら、それを判断するのが自分だけだからです。表やセオリーから離れて遠近関係の環で考えていけてしまったら、判断基準がいきなり消え失せてしまいます。

本当にLCCをバーティカルだけの方法論で、かつスケールは6つだけ(ホリゾンタル話)、とかって限定してくれたら、結構使いやすかったかな‥とか思ってしまいます。

でもホリゾンタルが希薄になったジャズシーンを憂えてLCCを作ったのではないか、という武満氏の言説に触れるたびに、なんとも変な気分になります。

不定調性論ではこれが反映されていて「反応領域」という発想で、自分がどこまでを用いるか、という範囲を最初の段階で指定できます。音楽性の拡張に合わせて指定を解除していく感じです。いち早く「自分で何もかも何とかしなくちゃ」ということを知ることはミュージシャンにとっての急務だと思います、

=====

LCCの場合はさらに壮大で、

たとえばDm7というコード自体もCリディアン・クロマチック・スケールから生み出せるあらゆる和音が可能になり、

さらに、この遠近環によって、Iに近いところからそれぞれの調の和音にも代理できる、という凄さです。

500円しかなければ夕食は限られますが、100万円あったら、夕食は何がいいでしょう?いいレストランで食べればいいのですが、美食家でもない限り、それはバカらしいと思うものです。100万円あっても500円程度の夕食を選択してしまう可能性もあります。それが習慣です。

この「習慣感」がここではあると考えます。理屈上は完全ある自由があるのですが、どれだけの人が「一番遠くのスケールから二番目あたり」の音階を使おう、と試みるでしょうか。そのスケールはどのくらい主音から離れていて、それをひくことでどのような音楽的クオリアが訪れて、その一つの前のスケールを使った時とどう違うか、ということが瞬時に判断できない限り「使おうと思わない」ものです。

だから目の前に完全なる自由があっても、それまでの習慣から、とりあえずアウトはオルタードでいいや、だって区別つかないし。などと思ってしまうのが普通です(天才は当てはまらない)。

こうした習慣感があるために「とりあえず教材では極限までの自由があることを示しておこう」といった欲求になるときがあります。私もそうでした。そして追々、それは逆に何も言っていないことに気が付きます。

方法論で表現できる範囲がどこなのか、それはどんな結果を生むのかを提示し、方法論作者は自説の範囲を定めなければならない運命にあります。

「完全なる自由」はもともと目の前にあるのであえて方法論化する必要はありません。

でもLCCもあくまで「補足として」この手の完全なる自由を提示したように感じます。

だからここは差し引いて考えて、一番最初のスケール選択での最初の最初の所でII-Vのスケールを一つにして用いる、というところでLCCに親しんで研究していくのが一番LCCの有用性を謳歌できる、というのが現実的なやり方だ、と感じました。

====

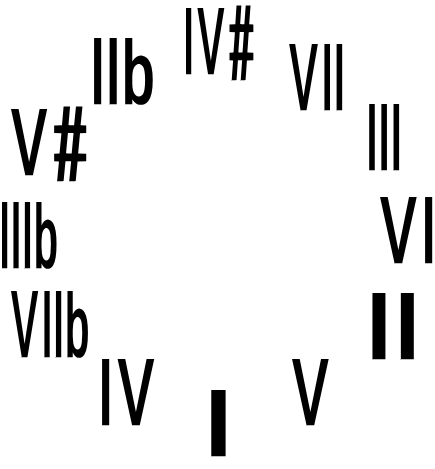

同図表を考えてみましょう。

例えば。

CM7 Dm7 G7 CM7

という進行において、Dm7をちょっと離れたV#のキー、すなわちG#のキーのIIm7であるBbm7に代理できる、という考え方です。

CM7 Bbm7 G7 CM7

もちろんIIm7に限らず、G#リディアンクロマチックスケールからできるあらゆるコードが該当されます。

つまり

CM7 CM7 G7 CM7

として

・最初のCM7はCリディアンクロマチックスケールに基づくCM7であり、極めてメロディとインゴーイングであり、

・二番目のCM7はG#リディアンクロマチックスケールの構成音(と言っても12音)から作ったCM7であり、メロディに対して多少アウトゴーイングだ、

ということが可能なわけです。

えー――それはいくら何でも強引なんじゃ・・

中心軸システムを3倍に拡張したような代理性。

これも差し引いて考え、

・自分は遠近代理はしないようにしとこ・・

とか

・クロマチックスケールから何でも作れる、っていう次元までは拡張せんとこ?

とかって、自分で範囲を決めると思うのです(不定調性論でいう"反応領域"の考え方)。結果LCC辞めとこ、っていう選択肢も自由であり、振出しに戻ります(結局自分で自分のやり方をアレンジしなければならない)。

そして。厳密にあれはダメ!これはダメ!と言ってくる対位法の方が学習成果が出やすくなる(採点しやすい)、ということにも気が付かれるでしょう。

大げさに書いていないか??と疑われそうですが、お読み頂ければわかります。

最後は方法論学習や他者からの勉強は、突き詰めれば振出しに戻るんです。

方法論はどうやって緩やかに規則を解放して0に戻るかを上手に教えていくいくことがとても大切です。

そうしないとルールに意味があったことをちゃんと伝えることができません。

そして振出しに戻ると、「いったい今まで自分は何を勉強してきたんだろう」感に襲われます。これが怖いんです。

だから不定調性論では、最初から自説を真ん中において、それを実践しながら、学習し整えていけばいい、と申し上げています。それで振出しに戻っても、あなたのやり方は研ぎ澄まされるだけです。私には不定調性論があるので、それをもって、LCCを学習した時、ラッセル先生のシステムの難解なところを自説が同じことやっていないか、確かめよりスリムアップでき、最後はよりベターになった自説が残ります。

ですのでLCC本もある程度自分のやり方を持ったうえで読んでみると色々分かり味が深い、のではないでしょうか。

後記

P130

この音楽、宇宙の引力の中心はリディアントニック、則ち絶対太陽です。(中略)

しかしDセブンスコードが鳴っていても決してC音を,D音上にセブンス・コード・ファミリーを作り上げている調性組織の中心音と聴くことはないでしょうし、Dセブンス・コードに対するすべての調性組織を提供しているCリディアン・クロマチック・スケールのリディアン・トニックと聴くこともないでしょうし、Dセブンス・コードのリディアン・トニック-絶対太陽でありその和声的完全性の核となる素材-の重要性を知る由がありません。

その結果、Dセブンス・コードを伝統的音楽理論の目を通して(単にGメジャー・スケールに対するドミナント(V)としてのみ見ることになり、コードというものの持つ、もっと本質的で広大無辺な実態をほんの1部しか見ていないことになります。

(中略)

どんな時代でも、音楽には高度な芸術であり、科学たらんとする自由が与えられており、又それが音楽本来のあるべき姿でした。しかし、残念なが低級なものをどんどん作り出し、これをひとりよがりな大衆に売ろうとするマス・メディアの力が強大化するにつれて、優れた音楽を創造し広めて行くといったチャレンジ精神を持つことは非常に難しくなり、音楽を心から愛する人によってかろうじてこの精神が受け継がれているのみです。

(中略)

我々は人間性を向上させる生活を送ることもあれば、又その逆の場合もあります。もし音楽が?あるいは実態と美を持つものなら何であれ、狭い限られた視野でもってその本質的なあるがままの姿から切り離されてしまったら、それは我々すべての苦しみとなります。

ここにはジョージ・ラッセルがなんでLCCのコンセプトをこのようにしたか、が書かれていると思います。

人の思想や理想が方法論に反映されるとき、方法論が歪んでしまうと思います。

しかしその歪みが結局はその人そのものであり、ジョージ・ラッセル氏が曲を創るとき、即興で旋律を選ぶときは、そうしたコンセプトが背景に生まれる、というだけにすぎないようにも感じます。

これは人が共有できる類の「真実」とは少し性質が違うのではないでしょうか。

「その人が見た世界」です。

それはあなたにもあるはずです。だから方法論の共有は、SNSがなかった時代のお遊びだ、と言ってもいいくらいです。価値観が少なかった時代には新鮮な創造物であった思います。

その8