2018.6.9⇨2020.8.30更新

上方マテリアルスケール

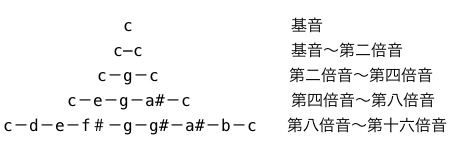

オクターブレンジ4を音階にしたものを「上方マテリアルスケール」と言います。

(上記画像一番下の列)「倍音列音階」とでも言えばいいでしょうか。

c-d-e-f#-g-a♭-a#-b-c

です。

例えば、この音階から三和音を作ってみますと、

C△ Caug

Em E△ Edim Eaug

G△ Gm Gsus4

というかんじでしょうか。これらを使ってコード進行を作れば"これは倍音列に基づいた音階だ!"なんて主張も可能でしょう。

レンジ5以降になりますと半音より細かくなりますので、微分音を数理から活用したい、という方のフォーマットにしてみると良いでしょう。

フォーマットは方法論それぞれで決まっています。

例えば、赤字が機能和声論の思考範囲、青字が不定調性論の思考範囲です。拙論はレンジ4まで全体を網羅し、それぞれの選択肢を明示することで学習者に様々なの音楽構築可能性を知る段階を持っていただこう、という意図があります。

合わせて下方のマテリアルスケールも作ることができます。

倍音列神話の崩壊と脳機能への気づき

ラモー以降の音楽理論が自然への回帰をトレンドにしてしまったため、倍音列秩序への志向が高まりました。

本当に自然の数理の純粋性を絶対視するなら上記の倍音列和音しか使えないはずです。しかし実際にはCM7やAm7、Fm6などが使われています。

人間が気持ち良いと思う音は、人間の認知機能や聴覚器機能や脳の構造的特徴への親和であって、それは単純に「人類の好み」であるわけです。

人力では操作できない鳥の声や波の音が、人を癒すのは救いです。自然が消え自然音を聞かない世界が到来すれば、機能和声理論の真実が自然界の真理になってしまうかもしれません。

雑多とした音世界がまだあるので、現状個体差がありますし、生育環境によってそれぞれの音律を好めるようになっています。

機能和声論はマジョリティの好みの構造の体系化です。「こういう感じで考えて構造していくと一般的に歴史上親しんで来た馴染みの深い音楽ができますよ」と教えてくれるノウハウです。

これは独自の善悪の基準です。クラスで一番喧嘩の強い子が独自の法をそのクラスで作っているようなものです。

だから一般音楽理論とご自身の脳の判断で優先する別の方法論をそれぞれ確保しておけば世渡りにおいては鬼に金棒です。

<Cマテリアルスケールの"ダイアトニックコード">

C△ Caug

Em E△ Edim Eaug

G△ Gm Gsus4

<Dマテリアルスケールの"ダイアトニックコード">

D△ Daug

F#m F#△ F#dim F#aug

A△ Am Asus4

などと複数のマテリアルスケールを使って、メジャースケールの世界観に近づけていくこともできます。

クリシェとaugの解釈

例えば、

C |Caug |C6 |Caug |

といったクリシェ的コード進行に出会ったとしましょう。

(当ブログでいうとスティービーのこちらの楽曲とか)

あなたはこのCaugの存在をどのように肯定しますか?本来augコードは通常のダイアトニック内にはなく、いわゆる「変化和音」として"変わってるけどよく使う"的な感覚でなんとなく覚えてしまっていると思います。

クリシェでは前のコードの一音を変化させることで生まれる声部の流れの美しさに感応する脳感覚の慣習が定着したものです。

では、なぜその美しさに脳が感応するのか、について考えたことはありますか?

この美しさを覚える感覚はどういう仕組みなのか?です。

augコードはダイアトニックコードではありませんから、そもそもダイアトニックとノンダイアトニックという区別自体が「思想的差別」であるとここでわかります。いかにも「ノンダイアトニックを使うことは副次的で音楽の純度を下げる」という誤解を与えます。

しかし人の脳は、そういう区別をして美意識を感じていないようです。

そしてなぜaugコードに人がある種のイメージを持つかは現段階では解明されていません。脳科学もこれからそういう研究に向かう段階です。

そこで不定調性論では、C |Caug |C6 |Caug |の進行を聞いた時にあなたが脳内で感じるぼやっとしたイメージを「音楽的なクオリア」として認知します。

その時「あ、なんか優しい感じ」と思えば、このコード進行には優しい言葉の歌詞が乗せられます。エレキギターではなくアコースティックギターでアレンジすることを選ぶでしょう。

感覚を作曲行動にリンクできるんです。これはとても大切だと思っています。

自分が感じたことにインポーズして行動に移行させる習慣を持つ方法論です。

例えば今日の話から、このaugこそ「自然倍音列の響き」とすることもできますね。

マテリアルスケールの中に出てくるからです。

だからC⇨Caugは倍音列の数理の親和性を用いたコード進行である、と理解することも可能です。ちょっと無理を感じますが、倍音列がどんどん細くなる過程で生まれる音を組み合わせて使う進行で、その感じがあの独特の感じを出しているとかそれっぽく先生が言ったら信じてしまうかも笑。

「これはクリシェです」といって覚えるだけだと結果として「音楽理論不要論」を生みます。作曲能力のある人なら、好きなアーティストをコピーしていれば音楽は作れてしまうからです。

「なぜそのコードを選んだのか?」について音楽理論は説明してくれません。

だから不定調性論はイメージと行動の方から方法論の確立しています。

機能和声論⇨あなた⇦不定調性論

この構図によってあなたを真ん中に置いた方法論が新たにできると考えています。

その人独自の思考体系がそこにあり、どのようにそう感じたかを発言してもらい、どういう習慣でそう感じるようになったかを知ることで、後進の音楽制作の思考の幅が広がるものと思います。

「ダイアトニック」というのは"音符という名の猫"を檻に入れた状態です。これによって部屋でトラブルを起こす確率は減りますが、猫にとってはそれで本当にいいのでしょうか。

ちなみに拙論では、対称領域和音という考え方でaugを作ります。長三和音や短三和音を作る過程と同様に増和音、減和音も「領域」という統一見解の中で作ることができます。これも和音の差別感覚を緩和させるために作りました。檻のない方法論が一つあれば、あとはあなたがどの部屋の広さを望むかを選べるのと思ったのです。

(ダイアトニック意識を持つことが悪いことではなく、それは"制限"ではないか、と考える段階を持っていただきたかったのです。)