自分で作った概念を「私の場合」とするのもなんですが、不定調性の概念自体は数百年以上?前から存在するので(調性概念がなかった時代は"不定"とは言わず)やはり「私の場合」というのが正確でしょう。

ここに書いてあることもご自身の文脈に置き換えてご自身の道を進んでください。

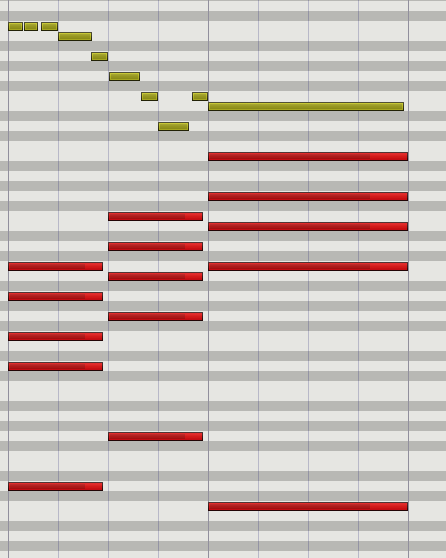

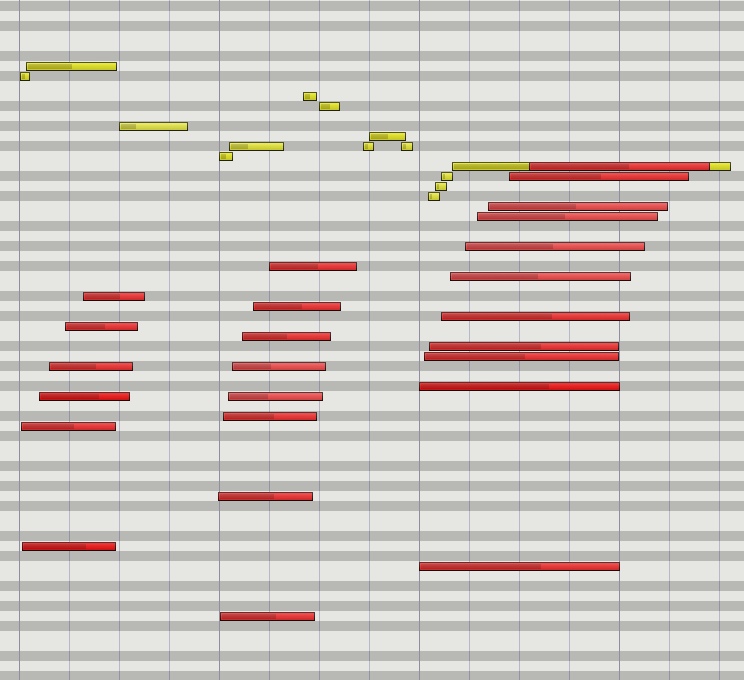

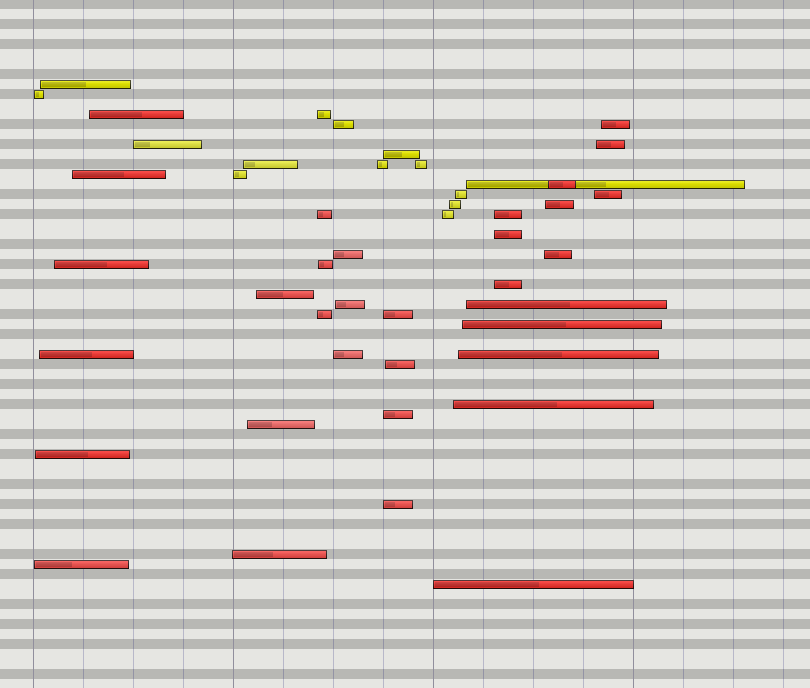

まずこんなII-V-Iのフレーズがあったとしましょう。

まんまヴォイシングのDm7-G7-CM7です。

DTMミュージックはこれでもいいんです。

DTMは音も綺麗だし、リズムのズレもありませんから人が弾けない(弾かない)ヴォイシングは「それまでにない新しい響き」とも言えたわけです。

旧ヴォイシング文化を学習し承知したうえで、上記のような"そのまんま声部"をやるなら表現の文脈としてはダメなヴォイシングではありません「わざとこうしてるんだ」。

今回はここからアレンジ、リハーモナイズ、不定調性化を順々に施してみましょう。

例えば旧ヴォイシングなら、

このよう和音の流れや音域を揃え、スムーズにするとジャズっぽく、というか商業音楽っぽくなります。合理的です。美しいですが手垢だらけのサウンドです。

このように音を揃えるのは、生の演奏ではそのようにするのが技術的に演奏を豊かにでき、表現に余裕を持たせることができる、というだけです。

DTMは黒船です。

ある意味では日本人が作った精神の内部から現われ出でた黒船、と言ってもいいかもしれません。大学の美学の教授が"DTMで作ったチープな音楽"の美学を語るのは50年以上先の話でしょう。グレゴリア聖歌が日本で「癒しの音楽」ともてはやされたのは最近です。

DTMが生まれたばかりの現代では、このようにDTMでも人間演奏したようにするのが美しさのを作る上で当然だ、的に思うのは「保守的」であり、DTMの可能性が見えていないか、DTM文化が嫌いか、新しい価値観が理解できないか、それに気づいていないかどれかです。

と言いつつ、この保守さが持つ美しさの伝統加減がわかっていないと先進的なことを嗅ぎつけられません(天才を除き)。

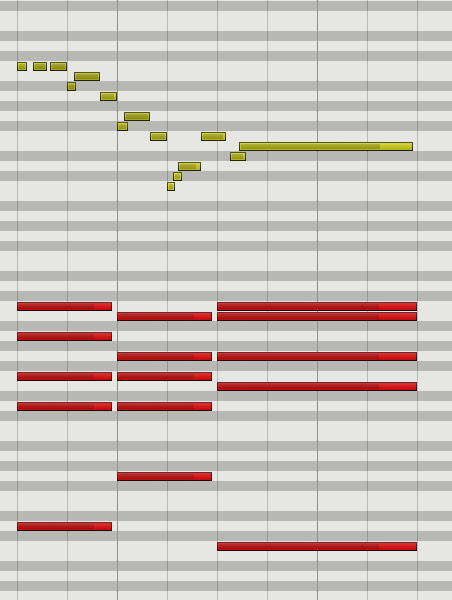

このまま保守的なアレンジで続けましょう。次はテンションに置き換えるだけです。

少しだけサウンドが軽くなりますね。色彩感が薄れます。テンションを加えることでサウンド全体が音階を和音にして組みわせている状態に近づきます。響きが曖昧、抽象的、パステルカラーと言うような表情になってきます。

この辺までのアレンジは知識で何とかなります。重ねる音の理論が決まっているからです。

例えるなら絵を描くとき模範とする絵が隣で出来上がっている状態で自分なりに塗る、というだけです。

こうした方法論により「同様な価値を持つが違うように聞こえる音楽」が簡単に量産できました。隣近所全員同じメーカーの色や型番の違う車を持っているようなものです。

ここでちょっとアナログっぽくアレンジしてみましょう。

音の強さ、とか演奏ニュアンスをつけます。さらに人間ぽさが出ます。

これと先ほどのテンションを乗せただけの音楽は別物です。

どっちがいいか、ではなく、別物です。

それぞれの音楽にそれぞれ使いどころがあります。BGMでこの"豪華な"バージョンはうざいです(なんかカッコよくしようとしているのが主張しすぎて、BGM的な謙虚さに欠ける)。

さっきの音ズレのない音楽の方が簡便な雰囲気を作り、BGMとしては罪悪感なく使えます。BGMはとりあえずあれば成り立つ、伝えたいのは動画。という発想がどうしてもあります。誰もが音楽に素養があるわけではないからです。

「BGMとして作られた音楽をBGMとして使う」「安く早く作れて、安く早く提供できることで、動画エンターテインメントの回転を早めることができる」と言う時代が現代です。

音楽理論でできるのはここまでです。

なにせ伝統音楽理論的にはチープでつまらないものも、多用されることで文化は豊かになりつつあるのです。チープな音楽が溢れたから社会が混乱した、ということはありません。

つまり音楽家は文化の豊かさのために自分たちの芸術性を一旦押し殺して人類の進化に貢献する羽目になったわけです。ナカタヤスタカ氏もインタビューで、当初はカッコ良すぎる曲は却下された、という発言がありました(もちろなる程度ヒットが出て来ればナカタ流かっこよさへの承認が始まるので認められて行ったことでしょう)。社会に生きる人の多くは、鋭敏な音楽センスなど持っていないし、理解もできないし、そうした主張は才能の主張のようで鼻につく、という感覚があるわけです。

「君の音楽は良いのかもしれないが使いようがない」と言われてしまいます。

それでも問題はないのですが、現代において音楽で食べようと思ったら、または食べることを教えようと思ったら、様々なレベルの価値観に対応できる自分を構築しないと生き残れない、と言うことになります。

そこで不定調性論、のような、人の心と直結した現代的方法論を個々人で持つことに意義が生まれてくるわけです。自分の生きる場所において適切な方法論を発明する能力です。幼稚園児に音楽を楽しんでもらうためにストラヴィンスキーの素晴らしさを訴えても理解が及びません。それぞれの年齢の脳構造で興味対象を感じる音質に違いがあるからです。その場に合わせた方法論を作るために勉強と工夫と開発が欠かせません。

それをこのサイト風に言うと、

自分の音楽的なクオリアと信念に従うことで生み出す音楽で食べていく

となります。

そうなると、ここからは決められたアレンジや誰かの真似ではなく個人の文脈を組み合わせた音楽を作れることが独自性の重要な指針になります。

下記は私自身の価値観について述べてみます。皆さんそれぞれの音楽に活用して行っていただきたいです。

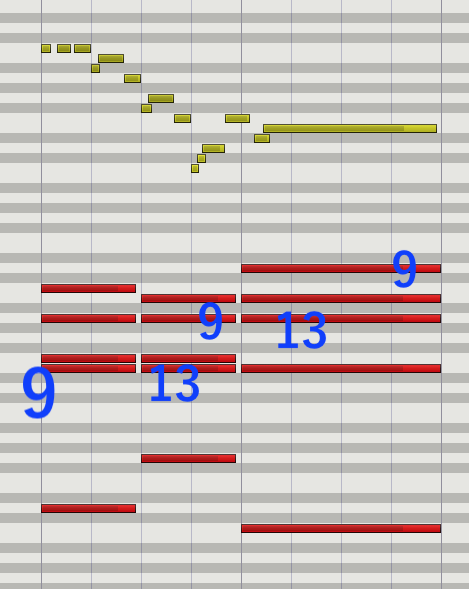

和音もII-V-Iの雰囲気を崩さないギリギリのところで関連性を保ちながらも崩していきます。音は何を置いても大丈夫です。その代わり全ての音に対して自分が意思を与えられなければなりません。音楽理論的な支えは全くありませんが、自分の判断で音を置いていくので確固たる確信を持てます。最初は難しいですが慣れます。

自分を信じる、ということに違和感がある人もあるかもしれません。

自分を扱うって、結構勇気と思い切りが必要です。

そして、このように好きなタイミングで協和と不協和の雰囲気をまぶしていくことができるのはDTMだけです。

ちょっと音の強弱やタイミングを変えるだけで不協和音は協和して響きます。

私の不定調性論もこの観点を重視して音を置いています。20世紀では不協和だった和音が、21世紀には不協和ではなくなりました。絶妙な不協和が「"灰色の焦燥感"をしっかり作るサウンド」になっています。

不協和にもpopな意味が当てはめられます。

しかしこの旋律は、

"いかにもカッコつけた現代音楽っぽくしてるやつ"

ですよね。

この辺は20世紀に完全に極められてしまったのでここの芸術性を求めてもブーレーズや武満徹あたりに圧倒されて終わりです。良いとは思いますがオリジナルではないと感じるのです。

「難解さ」「意味不明さ」というベールで音楽を覆うことで芸術性を出そうとするのは劣化コピーです。これがもともと頭の中で鳴っていた変人作曲家のフレーズを真似ただけです。それが悪いわけではありませんが、やはりそれなら、中学生でDTMを始め音楽理論もわからずEDM曲を世界にアップロードする人のほうが私は攻めていると思うし、現代アートの文脈に沿った姿勢に近いのではないか、と思います。

また現代音楽でDTM以外でやれることはほとんどジョン・ケージが示してしまったので、明らかに当時はなかった音楽である最先端電子音楽=DTMから新しいサウンドや音楽が生まれていることになります。まさにそれらは「新現代音楽」と言えます。

EDMに芸術性を与えようとしないのは、アートだと気がついていない(認めることを避けたい、的な欲求)からでしょう。

我々は今たくさんの写楽たちに出会っていますが、後世まで伝説になるのが誰だかわからないだけです。

次を聞いて下さい。こちらは先の旋律感ではなく、より歌うようなフレーズのままこのソリッドな感じを用いた音表現です。

歌詞が載っていたら歌えそうですね。

私にとってはこれはこれでエモーショナルです。

"そう感じるのなら、そう感じた通りの表現をしていく"ことがわれわれが若いDTMerの精神から学ぶべきことでしょう。

ここまできてバークリーの先に行き、またバークリーが生まれる前の音楽の文脈に辿りついたのではないでしょうか。

こうしたやりかたを拙論では「音楽的なクオリアを駆使した表現」と言っています。

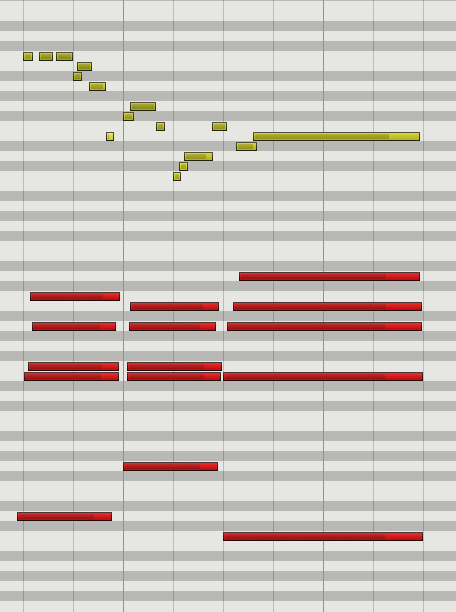

今回最後の音源です。

ここが結構きついので、それぞれの和音のタイミングとヴェロシティをずらしました。

ちなみに下記はずらす前です。

いかがでしょうか?ちょっとこれは油断した不協和すぎて、自分には意図が不明瞭というか、ネジがちゃんとしまっていない感じがするんです。

それでもいくつかII-Vの音源を聴いてきたので、II-V感を感じてしまっていると思います。それが人の慣習です。不定調性論はそうした感覚を用いてゆきます。調性音楽の伝統があるから、こうした音楽の意義も生まれるのです。

もちろんヴォイシングをずらして和音を整えれば良いのですが、それはある意味では商業音楽的で、演奏者に演奏させる場合です。

作曲家の究極の理想の音配置をDTMは作ってくれます。人が演奏するものが良い、という価値観自体が、前時代的なもののです。

こうした環境の違いも不協和音の概念自体を変えてきたと思います。

これによってメロディと伴奏はハーモニーで結ばれるのではなく、ひとつの楽器の饗宴、混迷とした社会そのもの?自然の世界のような混沌さと地球にとっての自然な、人にとっての不自然さになります。

ただ私が好きなだけです。

結果としてこの音源はジャズっぽさ、ブルーさ、現代音楽感、イージーさすべて含んだ印象となり(ある意味、無意味で、無ニーズではあるが)、今私のイメージはこういうサウンドや音楽表現が好きです。

「不定調性世界」は十二音技法によって極められた調的世界のその先の「調的慣習と個人の欲求世界の共存」であり、私の音楽コンセプトです。

20世紀の汎調性主義(調性の存在は最初からあるものとしている印象)とは違います。調性などもともとない存在なのに調性が定義されてしまった後の時代です。

しかしこれにより、日本人に存在するもっと曖昧なバランスを表明しやすくなるのではないか、と思います。

また複調性というのも私自身はわかりません。二つの調性を同時に感じることができないからです。C△とCmを同時に鳴らすと、現代におけるこなれた音楽聴取の耳ではC7(#9)の「かっこいいサウンド」に感じるのではないでしょうか?そうなると、これは複調ではなく、やはりCadd#9という混じり合った世界として、別途印象を確立してしまうのが私の性格だからです。

皆さんには皆さんの音楽世界のありようがあると思います。

どうぞ趣味作曲では、既存の価値で自身の価値を覆うことなく、自分自身のサウンドをとことん追求してみてください。