M-Bank Digital Perfomer使用法のお問い合わせ

こちらからご連絡いただければ、メール返信かブログ上でお答えします。

この記事は随時書き直してまいります。

最新鋭のテクノロジーに順応しているようですが、私レベルではよくわからないので、普段DPをのほほんと使っているレベルで、

おーー!!(´・o・`ノ)ノ゚・*:.。. と感じたポイントを紹介します。

メモリが低いとDPは最初よく落ちますが、最初だけですので安心してお使いください。

特に新しいmacを持っている方にはオススメです。こんなハイクオリティなDAWあっていいのか、て感動するはずです。

デジタルにパフォーマーと名前はいささか古めかしいですが、時代にちゃんとついて行ってます。老舗です。

OSアップグレード

いやぁmacは10.13以上対応でした。

うちは10.12だったので。(M1Mac買いました2021追記)

もっと上げても良かったんですが、面倒なので。メモリ8しかないし。

今回はmotuさんで購入ボタンを押してもちゃんとハイリゾリューションさんから登録しないといけない流れになっています。その方がいいと思いました。

今回はmacでも10も11も並立しますから、今制作業のスケジュール的に余裕ある!!っていう人は買って入れてみてはどうでしょう。

もちろんDP11でも保存時にバージョンを選部画面でますので安心です。。

===

DP10の通常版をご購入頂いたお客様は、下記のFAQをご参照頂き、製品登録を行ってください。

https://h-resolution.freshdesk.com/a/solutions/articles/47000560399

DP10のアップグレード版、及び、クロスグレード版を製品登録するには弊社サポートを介してMOTU社に登録の依頼を行う必要がございます。

お客様環境では製品登録を行うことができません。

下記項目をご入力の上、ご返信ください。

・お客様の氏名/フリガナ:

・MOTUアカウントのログインメールアドレス:

・旧バージョンのDPのシリアルナンバー、クロスグレード版を購入された場合は、クロスグレード基となるDAWソフトウェアの名称(バージョン名含む)及びシリアルナンバー:

===

ウチはアップグレードなので、上記を返信しました。

翌日メールをいただき、

お知らせ頂きましたお客様情報を確認させて頂きましたので、

MOTU社に、DP10アップグレード及び、DP11フリーアップグレードの製品登録依頼をさせて頂きました。

手続き完了までに、少々時間を要する場合がございますが、

次第、ご案内させて頂きますので今しばらくお待ち頂けたらと存じます。

DP10は製品登録の完了を待たずに、インストール、認証作業の上、ご使用頂いて構いません。

DP10 オーソライズ方法

https://h-resolution.freshdesk.com/a/solutions/articles/47000507398

また、宜しければ30日間ご使用頂けるDP11のデモバージョンをお試し頂けたらと思います。

DP11デモバージョン ダウンロードページ

https://motu.com/download

ということで、今は11の方は試用期間で回しています。

DP10は下記のように改めてキーコードを入力すれば使えます。これは登録先の古いキーコードです。新しいシリアルではありません。

10と11を両方立ち上げることができます。ただ10もロゴは11オレンジマークになっているのだけれど。

使い始めは、何か新しいことをやろうとするたびに落ちてましたね。

メモリが8GBだからなぁ、とか感じました。

しばらく使うと落ちなくなります。この辺がmacまたはDPの優秀なところ。

MPEを体感しよう

今回のアップデートはMPE対応、と言うのが目玉のようです。

MPEというのは、

簡単に例をあげると

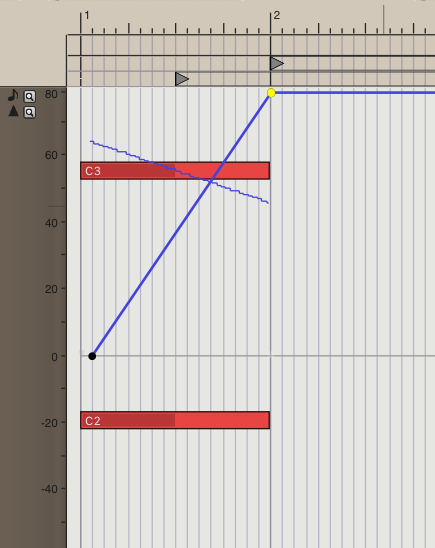

このように二つの音がある時ピッチベンドのオートメーションを書く、としましょう。

MPE対応のプラグインシンセなら、上記のように、

同時に一方の音のピッチをあげて行きながら、一方の音のピッチを下げていく、というトリッキーなベンドプレイが可能になります。つまり各音それぞれに様々な指示を割り当てられる、わけです。

MPE専用のシンセがなくてもこのように手書きで指示ができる、のでサウンドの変化のバリエーションがすごいことになりそうなのは理解できるでしょう。

MOTUのプラグインは今回全て対応してくれていますからDPがあれば、すぐに体感できます。

またSERUMやFALCON、SYNTHMASTERといったソフトシンセもMPEに対応していますのでそれらも十分に活用できるでしょう。

そういうことしねーし、という方はDP11に焦って変えなくてもDP11.1でまた驚くべき進化を遂げてから笑、変えても遅くないのかもしれません。

MPE設定。

例えばModuloだったら、MIDI-MPEのところをMPEにしてください。こうしないと個別に音が変化しません。横のLOWR ZONEはそれぞれのコントローラーに準じますので、コントローラー使わない人は、LOWER ZONEの15でOKです。

あとは音を置いて、

オートメーションレーンの「Edit Per Note Events」のぽっちをつけます。

そのあと変化させたい音を選択し、下のレーンに書きます。

そのあともう一方の音を選択して、やはり書きます。

これで再生してみてください。

二つの音が別々に動きましたか???

さらにEdit Per Note Eventsのぽっちを外すと、楽器全体のピッチベンドやオートメーションも書けたりしてもうやばいです。

8GBのメモリでもすんなりなってくれました!

コントローラーとの兼ね合いは私がコントローラーを持っていないのでここでは書けません。すみません。

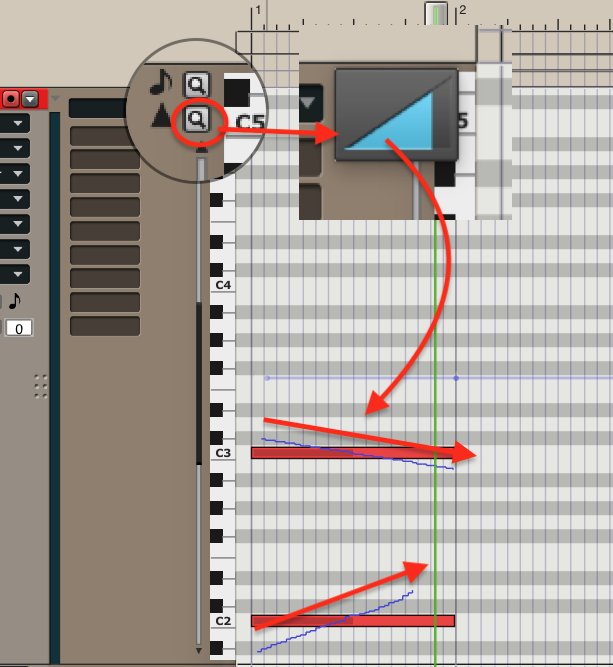

またここに二つ虫眼鏡マークがつきます。

下の方の虫眼鏡は、先に設置した個々のオートメーションのスケーリングです。

数値が変わるのではなく、傾き具合、見栄えを確認するだけです。

♪マークは鍵盤をスケールするよ、

▲マークはオートメーションをスケーリングするよ、的な意味かと思います。

nanosampler2

nanosamplerはコチラご覧ください。

レトロスペクティブ・オーディオレコード

思えばレトロスペクティブmidiレコードは10.1で登場しました。

今回の11.1も期待しましょう。

今回はそのオーディオ板がリリースされました。

これは、DPを開いて、例えばオーディオトラックの録音待機をしておく、といった上記の状態で、DPはオーディオ入力信号を記録し始めている、というわけです(全ての期間ではなく、無音でない状態を記録しているそうです。メモリがいっぱいになると古い方から削除されます)。

録音も何もしていないときに、ふっといいフレーズが出てきたとき、

「Retrospective Record」を選択すると、

なんと今弾いた幻のフレーズが録音されているではありませんか!!!

もうこれだけでどれだけ有用かお分かりになりますね。

設定は環境設定からできます。ディフォルトで使用可能になっています。

Retrospective Record...midi&audio

Retrospective MIDI Record...midiのみ

Retrospective Audio Record...audioのみ

という組み合わせです。必要に応じて使い分けましょう。

「Preserve Realtime Performance」は説明書読んでもまだよく意味がわかりません。これはチェックを外した方がmidiはリアルタイムのタイミングのまま記録されます。

TransposeとQuantize

シーケンス画面のオーディオトラックではプリトランスポーズ設定と、デチューン設定がつきました。黒ぽっちを点灯させると、自動的に変わってくれます。外せば戻してくれるので非破壊でトランスポーズしてくれてるみたい。detuneはfine tuneです。

トランスポーズの方は-36〜+36まで変わってくれて、しかもその精度がすごいです。

+36なんて金切り声ですが、ちゃんと金切り声です。

detuneは-99〜+99ですからセント単位なのでしょう。

またmidiトラックの方にはクオンタイズのプリ設定もつきました。

これは録音した後に、八分にクオンタイズして鳴らしてくれる、というものです。

最初使い方がわからなかった。

適当に演奏したら、指定した音符で打ち込まれるのかな、とか思ってしまった。

音符部分をクリックすると例によって音符を選べます。

ぽっちをつけてもつけなくても適当に弾いたら、適当のまま打ち込まれます。

で、ぽっちをつけても音符が動いてくれるわけではなく、指定した音符にクオンタイズして鳴らしてくれます。

だから視覚的には見えないのでちょっとわかりづらいですね。

11.1でうすーくクオンタイズ後のゴーストが写ってくれるとか、、

ってそれはないかぁ笑。

この辺は11.1を期待しましょう。

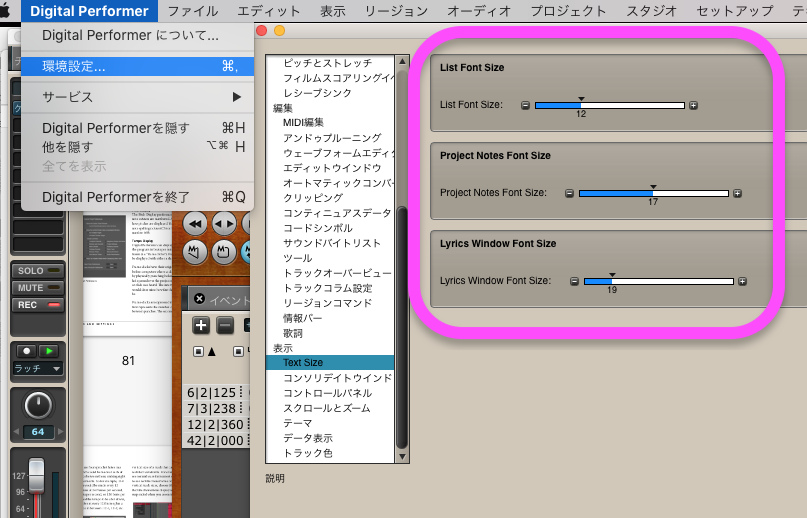

リスト文字が大きく

プロジェクトノートの文字、歌詞ウインドウの文字の大きさが大きくなります。

スケーリングと言うよりも、環境設定で元から変えておく、と言うイメージなのでUIのようにズームできるわけではありません。

MOTUさま。あとはDPプラグインの文字またはプラグインサイズをスケーリングできるようにしてください!笑

その他の機能は、こちらのページでご覧いただいた方が直感的にイメージ湧くと思います!

毎回のアップグレードのコンセプトが面白いですよね。楽器業界の進化が早くて毎年のアップグレードもかなりのグレードが要求されてるんじゃないでしょうか。

また、結構ユーザーの声を拾ってくれている印象があるので、DPユーザーの方はどんどんハイリゾリューションさんにメッセージ送りましょう!

お試しあれ!!

DPの購入はこちらまで!

他DAWやPerformer liteからの乗り換えは「DP○○クロスグレード」をお選びください。

その他、様々な購入前のお問い合わせはこちらから。

topic image

topic image