153,シュラーの考察

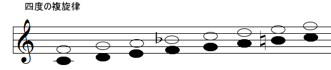

例えば、上記のような白丸の旋律があった時、四度、五度の旋律をつけると、黒丸のような旋律になります。以下はシュラーの著書を引用した不定調性論教材からの引用です(中略あり)。

(参照)ガンサー・シュラー『初期のジャズ』

「ジョーンズの指摘によれば、(中略)オルガヌム3度では、「低い声部は、高い声部と同じ旋律をもはや歌っていない」。なぜならば、3度のあるものは長3度であり、あるものは短3度であることが明らかだからである。」

そして、3度を歌う部族は、4度、5度を用いず、例えば4度で歌う部族は、単独で3度音程を歌うこともしない、ということだそうです。ジョーンズは、和声にかんしてアフリカの部族はふたつの独自な民俗集団に分類できる、と結論します。

「8度部族、5度部族、4度部族のグループ(アフリカ全体としての主要な和声の伝統、より古い)と、3度の部族。」

そして、こうしたハーモニー付けの伝統が奴隷たちに相続され、先のような“仮説”への言及が生まれるわけです。さらに、

「第一に、輸送された奴隷の大半を形成する部族は西アフリカの出身者、主としてダカールから黄金海岸とダホメをへてナイジェリアにまで広がる地帯の出身者であることが相当に重要なことのように見える。A.M.ジョーンズの指摘によれば、これらの西アフリカの部族の大多数は斉唱か3度の部族に属し、4度と5度の部族に属するものはほとんど皆無であった。この指摘にもとづいて、斉唱の集団も3度の集団も自分たちの旋律を西欧和声に統合することにあまり苦労しなかった、と想定できる。

もうひとつの仮定は、「5度-4度」の伝統に帰属した奴隷たち、西アフリカの小部族のみならずカメルーンやコンゴの特定区域の奴隷たちにもあてはめられる。5度と4度でのかれらのオルガヌム的「和声付け」は、5音音階的要素を強調するものであったけれども、にもかかわらず、全音階的和声に容易に同化された。(中略)これ

はさておいても、ブルースの、I-IV-V-Iの和声進行が、これらの4度と5度の部族によって使用された基本的な音程の水平化された形態をあらわしていたと想定することは全面的に可能である。」

アメリカに移住し、この音階に接したアフリカ系移民が、それらの音階を用いる音楽(教会音楽等…)にハーモニーを付けた際、このような並行ハーモニーを付けた、というストーリーがすぐに思い浮かびますね。

この並行ハーモニーが何を示しているかというと、常に他の音と同等のハーモニーを作ろうとするため、和音のラインの上下の調が変わってきてしまう、という点を指摘している、ということへの理解が大切だと思います。

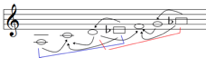

もう一つ例を。白丸の旋律に対して下部にハモりをつける時、

このようにハーモニーを作った記憶はないでしょうか。

これはまさに理にかなった「綺麗なハーモニー」です。学習初期はこれでよし!と思ったりしませんでしたか?もちろんそこに複調性が存在する、などとは考えません。

このハモりのつけ方は、機能和声ではおかしいけれど、アフリカ民族的には正統なハモり方だ、という理解も成り立つ訳です。

154,I7-IV7はなぜ確立できるか

アフリカ人が導音を加えられた時七度音を低く歌う、という音階使用をサージェントが指摘した良く使われる六音音階に反映させると

c d e f g a b♭

というミクソリディアンになります。この旋律でメロディを謳った時、もう一人(8度、5度、4度でハモる彼)は、

g a b c d e f

というハーモニーを単純に完全四度下(または五度上)で付けて歌うことになります。二人は互いのどちらの声部も交互に歌いこなせるはずです。

この二つの声部を分けて機能和声論に当てはめると、

CミクソリディアンとGミクソリディアンとなります。機能和声的には二つの主旋律が四度のキーの差で同時に同じ小節内で並んでいることになります。

低音優先の原理を用いれば、

この上部のCミクソリディアンを下部の音階の中心音であるgに揃えて解釈するとGドリアンとなります。

G7 C7 G7 G7

C7 C7 G7 G7~

これらの二つの旋律は、どちらも等価ですから、どちらも主音になることができます。また、五度の跳躍があまり見られない、というシュラーの記述から考えると、gをベースにして、cに四度上行する、というのが自然のように思います。

平行四度の旋律転調を自然にできる音感がアフリカ人のハーモニー感覚に由来することになるとしたら、昔から覚えてきた二つのメロディを一人で歌うことで変化を与えることもでき、結果としてその旋律は上記のようなモード変化を強いられる、ということです。

これは転調行為、というよりも黒人的観点から見た、旋律的クオリアの表現であったのではないでしょうか?そのまま四度上がる、という感覚そのものが、「進行感をもっていた」という感覚につながり、またそうした転調行為そのものが音楽を接続して拡張していく形式として確立された、ということになります。

スティービー・ワンダーの転調形式などは、まさにこうした「進行感を持つ流れ」としての転調技術の活用であったのではないでしょうか?

それによりブルーススケールのテトラコルドが上下四度で重なり、それぞれが同じような動きをしていた、という初期現象も理解できます。

このようなことから、「並行堆積」を行なったと思える音楽手法は、アフリカ文化由来的、と表現しても良いのではないでしょうか。

それに対して機能和声的な調に基づく堆積方法があり、スティービー・ワンダーのように変幻自在に使い分けるミュージシャンがポピュラー音楽の中で知られたことによって、音楽の文化はますます複雑な融合を果たしていき、機能和声法だけを重視する、ということは文化偏重、民族観の偏重にもつながりかねない、ということも言えます。

現にアメリカ音楽文化は先進国音楽の大きな比重を持っています。

そこにはアフリカ文化的なバックグラウンドがあり、独自の商業音楽的成功を収めています。商業的成功は、文化を行うものに追随意識や権威感覚を持たせ、それらがやがて伝統として熟成されます。

こうしたアフリカ音楽からへのポピュラー転化についての理論は明確にありません。

それもまたアメリカ内部自体の中での文化偏重があるからかもしれません。

しかしこれからポップスを学び、その音楽によって商業的な世界で生き残り、アメリカ進出、を狙う人はやはり、こうした機能和声ではないバックグラウンドの思想も身につけておくべきでしょう。

またそれらが明文化されていない以上、肌で学ぶしかなく、アメリカ現地に行く、アメリカミュージシャンと交流する、セッションするといった機会を多く持つことで初めてそれらの意味を感じ取れることと思います。

私自身駒沢に居ながらにして、世界中のミュージシャンと交流することができ、実査に彼らの話を聞いたり、音楽制作の実際を拝見したことで、彼らが全く違う感覚で音を選び、音楽を制作していることを知りました。

まさに生きたブラックミュージックの教科書でした。

そして私自身の中にはない感覚を彼らは生まれ持って活用している、と知ることができました。それらと対抗するには、やはり早いうちからそれに接して交流を重ねた人以外は、感覚的に難しいのではないか、と直感するほどでした。

彼らはビートを作るとき、グルーヴなど意識しません。社会用語としてグルーヴという用語を使いますが、彼らの作業を見ていると、体内に「熱くなるスイッチ」みたいなものがあり、それは女性のイメージだったり、車のイメージだったり、大地のイメージだったりします。女性が躍動する、興奮する、車がゴリゴリに走る、大地が響く、といった半ば我々が理解できない感覚を頼りに、ビートを作っていきます。

多少のズレなど関係ないし、音色も関係ありません(個人差あります)。

体内のそのスイッチが押される方向にただ進んでいくだけです。

当然和音も旋律も関係ありません。

そのスイッチが押されると、彼らはトランス状態となり、彼らの叫びのようにフレーズが生まれます。最初はラップ調で歌っているうちにメロディになり、レコーディングの時には全く違うメロディになっています。楽譜も必要ありません。

その瞬間訪れたものがそれだから。

という理由です。

彼らの音楽に対する霊的な儀式性、宗教性は理屈ではなく血の中に染み込んでいると感じさせられる光景でした。

日本人で例えるならば、富士山を見た時に つい神妙な気持ちや拝みたくなる気持ちになってしまうあの感覚です。

それは理屈ではなく、これまでの家族との生活の中で体内に染み込ませた結果 必要な時に押し寄せてくる宗教性だと思います。

私には、彼らのスイッチはありませんから、彼らがグッと来るところに共感するには、過去にこれまで聞いてきた音楽の情報を総動員するしかありません。

最初はそうでなくても、音楽がどんどんできていくと、よくわかってきます。

とにかく感覚に100%委ねる制作段階があります。

不定調性論的思考では、この「感覚に委ねる恐怖」を取り除くことからスタートします。我々なりのトランスに入ることを恐れなければ、自分の感覚で音楽が作れます。

結果としてそれがポップスになるか、EDMになるか、ラップになるか、現代音楽になるかは人それぞれです。

自然に音楽をイメージしてもEDMみたいになるから、EDMを作りたい

という人は、きっとEDMを作る人たちと音楽的なクオリアが似通っているのだと思います。

自分が自然と作れる音楽、を受け入れる勇気が必要です。

この辺りの詳細な解説は教材をご参照ください。

下記などもご興味があるかもしれません。