- ピアノと同じcの高さを出すには?

- <Bb管>通例より全音下の音が出る

- <Eb管>楽譜の音の長六度下の音が出る

- <F管>楽譜に書かれた音の完全五度下の音が出る

- その他

- 応用編

- (参考)音程変化早見表

- (参考)半音の数と音程名前表

- (番外編) DAWがあれば...

移調楽譜の難点は、書く時と読む時の作業感が真逆になることです。

ピアノと同じcの高さを出すには?

B♭楽器(全音下げチューニングと考える)は、

・(ノーマル楽譜の)cを弾くとb♭が鳴る(全音下が鳴る)

・(ノーマル楽譜の)cを鳴らすにはdを弾く(全音上を書く)

E♭楽器(長六度下げチューニングと考える)は、

・(ノーマル楽譜の)cを弾くと下のe♭が鳴る(長六下が鳴る)

・(ノーマル楽譜の)cを鳴らすには上のaを弾く(長六上を書く)

これが全てです。この二つを理解すればOK。

全音上(下)=半音二つ上(下)

長六度上(下)=半音九つ上(下)

<Bb管>通例より全音下の音が出る

Bbトランペット、ソプラノSAX、Bbコルネット、フリューゲルホルン、Bbクラリネット

「Bbトランペットにcを吹かせたければ楽譜には二度上のdと書く」

ノーマルの譜面をBbトランペット譜面に直したければ、全て全音上げて書く。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

c→d、c#→d#、d→e、d#→e#(f)、e→f#、f→g、f#→g#、g→a、g#→a#、a→b、a#→b#(c)、b→c#

BbテナーSAXは1オクターブ下げる..等に注意。

→

→ #2増やす

#2増やす

=================

b♭トランペット譜面をノーマル譜面にするには、全て全音下げて書く。

「cと書いてあったらそれは全音下のb♭を鳴らせ」

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

c→b♭↓、c#→b↓、d→c↓、d#→c#↓、e→d↓、f→e♭↓、f#→e↓、g→f↓、g#→f#↓、a→g↓、a#→g#↓、b→a↓

BbテナーSAXはさらに1オクターブ下げること

→

→ #2減らす

#2減らす

=================

<Eb管>楽譜の音の長六度下の音が出る

アルトSAX、アルトクラリネット

ノーマルの譜面をアルトSAXの譜面にする時、全て長六度上げて書く。

「cを弾かせたければ上のaを書く」

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

c→a↑、c#→a#↑、d→b↑、d#→b#(c)↑、e→c#↑、f→d↑、f#→d#↑、g→e↑、g#→e#↑(f)、a→f#↑、a#→f##(g)↑、b→g#↑

バリトンSAXは1オクターブ下げる(短三度下になる)

→

→ #3増やす

#3増やす

=================

アルトSAX譜面をノーマル譜面にしたければ、全て長六度下げて書く。

「cと書いてあったら下のe♭が鳴る」

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

c→e♭↓、c#→e↓、d→f↓、d#→f#↓、e→g↓、f→a♭↓、f#→a↓、g→b♭↓、g#→b↓、a→c↓、a#→c#↓、b→d↓

バリトンSAXはさらに1オクターブ下げる

→

→ #3減らす

#3減らす

=================

<F管>楽譜に書かれた音の完全五度下の音が出る

イングリッシュホルン

「cを吹かせたければ上のgと書く」

ノーマル譜面→イングリッシュホルン譜面 完全五度上げて書く。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

c→g、c#→g#、d→a、d#→a#、e→b、f→c、f#→c#、g→d、d#→d#、a→e、a#→e#(f)、b→f#

→

→ #1増やす

#1増やす

=================

イングリッシュホルン譜面→ノーマル譜面 完全五度下げて書く。

「cと書いてあったら完全五度下のfが鳴る」

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

c→f↓、c#→f#↓、d→g↓、d#→g#↓、e→a↓、f→b♭↓、f#→b↓、g→c↓、g#→c#↓、a→d↓、a#→d#↓、b→e↓

→

→ #1減らす

#1減らす

=================

その他

■グロッケンシュピールは2オクターブ高く鳴る。

■Cピッコロは1オクターブ高く鳴る。

■ギター、バンジョー、コントラファゴット、コントラバスは1オクターブ低く鳴る。

■その他の楽器は、楽譜と同じ原音が出せる。フルートなどは高い音が出るイメージだが、楽譜の音はピアノと同じ原音を鳴らすことができる。

応用編

Bbトランペットの譜面しかなく、それをEbアルトサックスの譜面にしたい...。

全音低い→長六度低いですから、

トランペット譜面のcはb♭になります。だからあと完全五度下げればいいので。

Bbトランペットの譜面(出る音はd)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Ebアルトサックスの譜面(出る音はd)

こうですね。

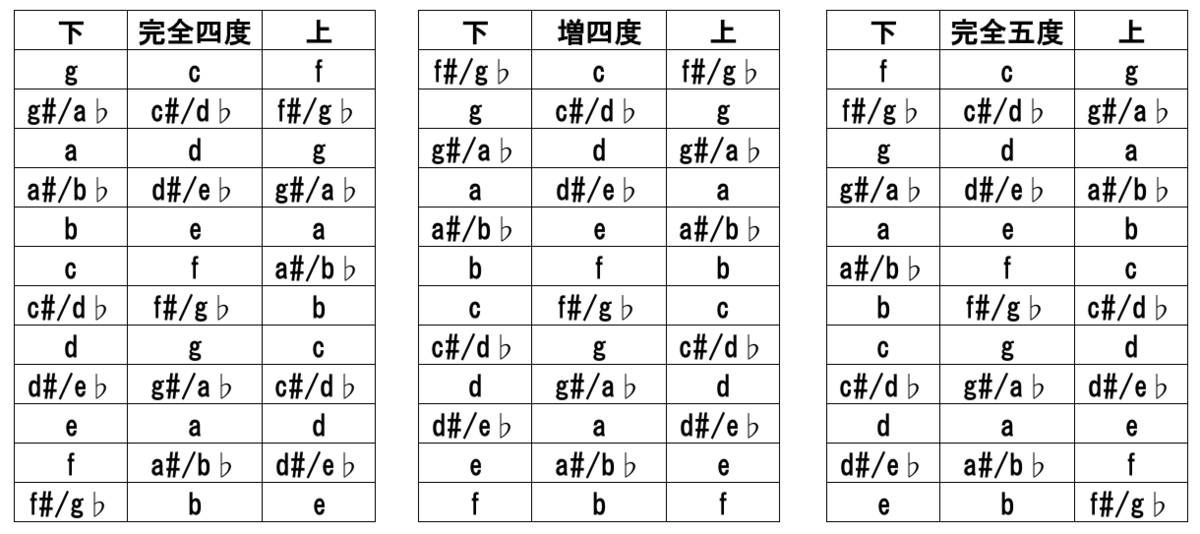

(参考)音程変化早見表

移調の時の手助けに。

例えば、長三度の表であれば、cの長三度上ならe、長三度下ならg#/a♭になります。

(参考)半音の数と音程名前表

(番外編) DAWがあれば...

楽譜の移調したい音符を選択して「トランスポーズ」をすれば一瞬で移調できます。

膨大な移調仕事を抱えている方はDTMをご活用ください。