教材より四度領域の話を抜粋します。

不定調性論では、西欧音楽的世界を五度音楽の世界、民族音楽的世界を四度音楽世界として、その2つの形式を倍音列の数理を用いて融合させ、そこからどうやって独自の選別をひていくか、というところまで展開しています。

165,下方四度領域のレッドノート

基音cにて、下方の四和音はCl7という表記の和音になります。

Fm6またはDm7(♭5)という既成の和音のサウンドに近づきます。

基音cのとき、Fm6またはDm7(♭5)

基音fのとき、B♭m6またはGm7(♭5)

基音gのとき、Cm6またはAm7(♭5)

これが「下方領域ブルース」の主要和音ともいえます。

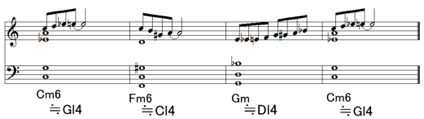

これらを調向階段モデルに沿い同様にコード進行にすると、

短調的進行

Fm6 B♭m6 Cm6 Fm6

または

Dm7(♭5) Gm7(♭5) Am7(♭5) Dm7(♭5)

長調的進行

Fm6 Cm6 B♭m6 Fm6

または

Dm7(♭5) Am7(♭5) Gm7(♭5) Dm7(♭5)

これらを三和音で弾けば、より機能和声的になります。

短調的進行

Fm B♭m Cm Fm

長調的進行

Fm Cm B♭m Fm

下方五度領域を用いた三和音としたことで、余計な音が混入します。

Fアイオニアン/ミクソリディアン=f g a b♭ c d

Fm=f a♭ c

B♭m=b♭ d♭ f

Cm=c e♭ g

これらの集合を、fを中心に音階化すると

f g a♭ a b♭ c d♭ d e♭

これでマイナーコードを主体にするとFエオリアン+M3+M6のスケールとなります。

弾いてみると分かりますが、非常に厳しいサウンドになります。

ちょうどブルースとは正反対でサウンドも裏返ったような不思議な旋律感があります。

これらの音をブルーノートに対して教材では「レッドノート」と表現します。

昨今時折ある、ミストーンとも、たまたまとも言えないマイナーコード上のM3、エオリアン上の、またはドリアンのM6などもブルーノートという考え方を承諾するなら、これらの特徴的な音はレッドノートと言っても良いと思います。

ブルースでは、勢いで少しシャープさせたりする感じが時々あります。

日本人にわかる感覚でいうと、、勢いで大きな半紙に大きな筆で、墨汁で気合いで書き記すとき、ピュ!と飛沫が飛び散っても、それもまた有り、みたいな感じで多少のおもらし気にしない、m3とM3の差とかあんまり気にしないという感じです。

それはアフリカンアメリカンと付き合いがあると、別に普通に出ちゃいます。

和音慣れしていない日本人の浅い文化がちょっと厳密すぎるんだと思います。

上手く使えるかどうかはセンス笑。私は無理だけどとても好きです。

166,レッドノートの応用

CのエオリアンスケールにM3とM6を付けたイメージで旋律にしてみました。

マイナーコード上でM3rdを用いるという単純ですが非常に危なっかしいコンセプトです。ブルーノートの雰囲気とまったく真逆に作用しています。

♭9thや♭13thが下降して解決するようなアプローチともいえます。

ジャズにおいてはすでに一般化しています。

つまりブルースの「カッコよさ」=ブルーノートであるとしたら、ジャズのスリリングなオルタードフレーズ感(アウト感)=レッドノートとするとジャズの特徴を分類しやすいです。

これらの特徴を機能和声進行に混ぜるのがアメリカンミュージックです。

173,ブルー/レッドノートの和声利用

正格ブルーノート=m3rd、m7th

変格ブルーノート=♭5th、♭9th

レッドノート=M3rd、M6th

CM7 Cm7 CM7 Cm7|E♭M7 Dm7 E♭M7 Dm7|

|Gm7 G7 Gm7 G7|CM7 |

これは二つの和声を連続させ、ブルーノートの和声的利用を行ってみたものです。

|CM7(#9,♭7) |Dm7(♭9,♭13) |G7(#9,♭13) |

そしてこれはブルーノートを和声に組み込んでみました。

|Am7 A7(#9) |Dm DmM7 Dm7 DmM7 |

|E7(♭9,♭13) E7(9,13)|A7(#9,13) Am6|

これはレッドノート的アプローチです。コンテンポラリーなジャズでは既に用いられたサウンドである、ということが分かります。

Im7でM6thを含ませるアプローチがジャズにはあります。

Dm7(♭5) G7 Cm Cm6

メロディを6thで句読点のように締めるフレージングです。こういった使用もまさにレッドノート的なアプローチといえるのではないでしょうか。

175,ブルーノート存在の数理からの展開

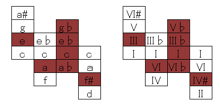

数理親和音モデルを今一度ご覧ください。

この表にはe♭,g♭,b♭という音が現れています。いわゆるブルーノートと解釈される音です。

ここでの1音が作る音集合を音階にしてみると、

c d d# e f f# g g# a a# c

となります。これがcにおける最大限にまで拡張した数理的な使用可能音であることが分かります(これを基音領域音階とします)。

これを例えば、iとivの四度領域のみを反応させれば(色つきセルを除く)、

c e♭ f g b♭

というマイナーペンタトニックが出てきます。これはCu4+Fu4という和声の集合と同じです(色つきセルを除く)。

次に各五度領域のみを反応させると(Cu5+Fu5+A♭u5)、

c e♭ e f g a♭ a

というブルージーな音階が出てきます。ここにはレッドノートであるM3とM6が現れます(色つきセルを除く)。さらに、

これは下方四度領域の各上方四度領域を反応させたものです。

ここではCドリアンが出てきます。

これはもともとの音階がII♭とVIIを持たない集合だからです。

もともとブルーノートはサージェントが指摘したように、旋律の中で生まれる存在でした。それらが研究され、音楽の中で用いられた結果、現在のブルーノート利用が固まってきました。