前回の続き、後半です。

「独自論」という存在を認めると、どんなわがままなやり方でも作品が作れるのなら独自論である、という価値が与えられてしまいます。

一般社会は基本的にそれを簡単に受け入れないような仕組みをつくり価値を一定程度に保っています。

だからといって独自論の全てが紛い物だ、とされてしまう状態も起きてほしくありません。

つまり 独自論そのものを磨き上げていくことが求められています。

- 感動をもたらす力?

- 感動するエネルギー

- 被解釈力の1単位=独自論の最少単位

- 学習で生み出されていない存在

- 抽象化して多数のフォローを得られる能力

- 白米から被ばくしている日本人は正常か

- <おまけ>なぜyoutubeで音楽が学べるのか

感動をもたらす力?

音楽があなたにもたらす感動や生きる力は、音楽がその力を持っている、というより、あなた自身がそう解釈できるだけの人間力、解釈力がある、と捉えることができます。感じない人は感じません。

この時、音楽に対して自分が避け難く感じてしまう力を「被解釈力」としてみましょう。

そしてそこには普段から「そう感じたい」と願う加解釈力も隠れていると思います。

独自論の精製は、この二つの解釈力の相互関係で磨かれます。

普段からそう感じることを望み、そう解釈してゆく、という流れが独自解釈の質を決め、練られてゆくことで判断力や独自性になってゆきます。

そうした積極的鑑賞を諦め、思考を停止し、いい音楽の良さをなんとなく堪能する、という発想になれば、音楽はチーズケーキと言われても仕方ないと思います。

同様に「なるほど、これからは独自論か!」と思って、それっぽいことだけ信望し、表面だけ実践していくタイプも「社会的価値への従属欲求」のある方なのであまりうまくいかないでしょう。これより先は、私がブログで書いていないような全く違う価値観としてあなた自身が自分のために生み出す必要があります。

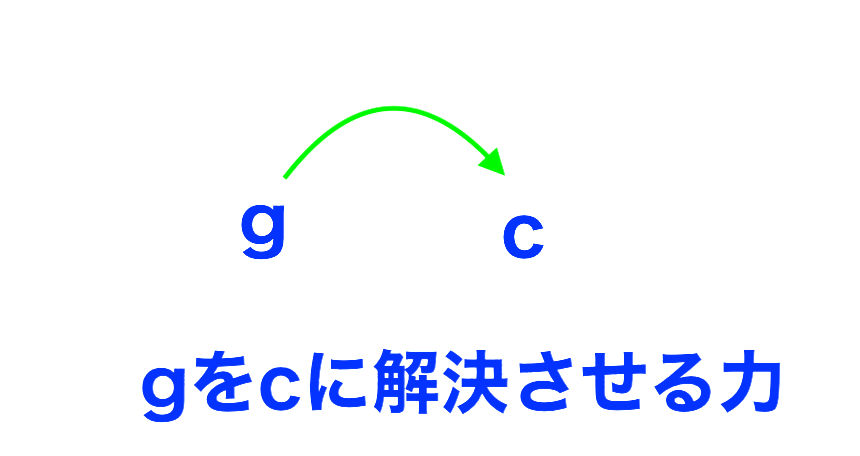

ドミナントモーションにつながる話で、g音がc音に解決した!とあなたが感じる時、ここにもあなたの加解釈/被解釈力が存在します。この「解決感」も人はさまざまなレベルで感じ取り、それぞれに感じさせます。

初めはなんとなく体に染み付いた慣習感覚で聞くかもしれませんが、どんどん「こう聞きたい」という思いが加解釈となって、被解釈を刺激します。

本当に解決したのか、むしろ透明ではないか?...色々に感じ方を自分なりに広げます。

学習によって、りんごが木から地面に落ちるのではなく、「地面に引っ張っられた」という感じ方を身につけ、それらの発想がそれ以外の加解釈力を上げます。

そのようにして「感じ方」を自分なりに鍛え上げてゆきます。

作曲で言えば、最初はAというメロディで満足できたけど、2曲目には満足できなくなって、もっと良いメロディを探す、というような行為に代替されるでしょう。

結果として感性が研ぎ澄まされ、自然発生的に自分の中に湧き起こる感覚を、初めての野山で見つけた湧水を享受する感覚となり、野生みというか、面白み、心象の冒険の醍醐味を知り、総合的な解釈力を持てるようになるのだと思います。

ベートーヴェンの第九は名曲だとされますが、それはそれを名曲である、として演奏してきた演奏者の心構えの歴史から生まれたもの、とも言えます。

命をかけて音楽を奏でる音楽家や歌い手の姿をみれば興奮します。それは第九とあなたというよりも、第九と演奏家が合わさった存在に対して感じている被解釈力です。

第九で感動したいなら、家でmp3を聞けば済むものを、実際にコンサートに行かねばならない、と感じる理由は決して楽曲だけがその欲求を作っているのではないことを示しています。

音楽表現行動の価値の全てが譜面の中に書かれているわけではありません。

これを拙論では「時系列情報」と呼びました。

何に対してどのように感じるかという解釈力もその人の独自性につながるものだと思います。

感動するエネルギー

この「現象があなたにもたらした解釈」、被解釈力のエネルギーは強烈です。

映画などで音楽が切り離せないのは、音楽と映像がマッチした時に人に及ぼす力が大きいからです。映画音楽の感動に秘められた被解釈力のエネルギーは、音楽と自分、映像と自分、ストーリーと自分、周囲の観客と自分などさまざまな多岐にわたる反応が複合体で存在します。

これもやはり何に対してどのように自分が感じるタイプの人間なのかを把握することで自分がどのような存在かを把握することにつながっていきます。

それを魅力的だと思える人間ならば それを作ることにもイメージが湧くと思います。

自分が感応するものを仕事や趣味としていくことで自己表現が具体的になるのだと思います。

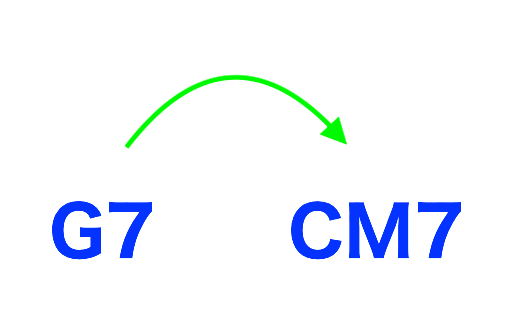

同様に一人で家で下記の進行を聞いたとします。

そのような時も被解釈力は働きます。これを解決と感じるか、展開と感じるか、意味ない、と感じるか、本来その人に任されています。こう感じるのが普通、という教育でそう感じることがもはや自然になってしまった被解釈もあるでしょう。

もちろんあなたにはそう感じる義務など本来ありません。

強制的に感じることを拒めないなら、あなたは洗脳されているかもしれません。

社会組織があなたにもたらす洗脳は強烈です。

社会があなたに求めてくる社会人らしさも息が詰まる時があるでしょう。

アーティストが求められてしまう「そのアーティストらしさ」もきっと苦痛であると思います。

このサイトで述べている「自分をみつける」というのは、そういうことではありません。

本当にありのままの自分自身と向き合うことですから、社会的常識に本来の自分を照らし合わせた時、絶望するかもしれませんし、人によっては自然すぎて価値を感じない、と錯覚するかもしれません。もっと飾ると自分は良いのではないか?と思うとすぐ疲弊します。アクセサリーと違い、心には重さがない分、0.00001gでも増えると負担なのだと思います。自分にとっての自然さに物足りない、と感じるなら、きっと社会に洗脳されています。

被解釈力の1単位=独自論の最少単位

ベートーヴェンの「運命」の冒頭が流れると、相応の感情を感じます。

そうして「心が動いた大きな1単位」を独自論の最小単位としてみてみましょう。

この1単位にはさまざまなバイアス、錯覚、思い込み、思想が入り混じっていますが、結果として自分が感じてたどり着いてしまう結論、心象、感想、一言がそれです。

ベートーヴェンを聞いて「つまらない」と感じたら、それが活き活きとしたあなたの息吹です。心象の1単位です。そこを受け入れることから等身大の自分の存在を受け入れ、そういう自分が本来何をしたいか、を考えていくのが独自論の形成です。

ベートーヴェンは自分の人生にいらない、と今感じたら、今はそうなのです。それを恥じず、受け入れ、また変化することも鑑みて、今できる自分のやり方で生きる生き方を作ります。結果ベートーヴェンがわかるようになったら、独自論を少しいじればいいんです。

結果社会では役に立たず、害悪であることも多いのが本来の独自論です。

私の最初の感情は、C→G7→CとCm→G7→CmのG7はなぜ違って聞こえるか?でした。

私は楽曲制作など本来求めていなかったし、ただ音の動きがもたらすクオリアの不思議にずっと魅せられていただけでした。

しかしそんな欲望をいくら抱いても社会で生きてゆくことはできません。

そこで不定調性論という体系を作り封入することで、自分の欲望と決裂し、初めて社会的音楽活動ができる自分を目指そうと思えたわけです。

不定調性論がまとまったことで、それまでの欲望は綺麗に浄化されたように感じます。

そしてちゃんと社会で生きて行く何かに従事しよう、と思えるようになりました。

それが致命的に遅かっただけです。人生はいつでもやり直せますが、若い時にしか土台を作れないこともたくさんあるな、と感じました。

学習で生み出されていない存在

人の感情や心象は、周囲からは違って見えます。

誰かが感動で泣き叫んでいるのをみても、それをそのまま受け取ることはできません。

私には赤い丸に見えるものが、彼女には青い四角に見えていたりします。

この時、互いには確かにそう見えているので非常に厄介です。

独自論は形が定まってからも幾度も先人の優れた知見を加えることでビルドアップする過程を何度も経なければなりません。

通例の研究過程を経て完成しているわけではないので、遠回りもしますし、基本的なことが欠落していることに後で気がついて何度も最初からやり直すことがあります。

拙論ですと、濱瀬氏の『ブルーノートと調性』で触れた下方倍音の考え方に取り憑かれました。

前回はそれを記事にしました。

抽象化して多数のフォローを得られる能力

こうした一般化の作業が、しっかりとした研究ラインに乗って行われれば、権威が付属し、広く学習される素材になる場合もあります。

そういう訓練も積みましたが、私には「研究」という行為は難しくとても実践し続けられるものではありませんでした。能力と素養が全く違う、と感じました。

だからこそ「独自論を作ろう」などというスタンスが生み出されたわけです。

それはとても社会的洗脳の観点からは、恥ずかしい行為ですが、やってみるとすっと自分に入ってきたので、社会から背理するやり方が自分に合っているのだ、と覚悟を決める以外ありませんでした。

しかし、物事を一般化するためには、自分の感覚はさておき、もっと広く観察し、現象の意義を抽象化する知能が必要で、私にはそれがありませんでした。

どこか一つ共感できるポイントがあると、社会的価値への従属を行いたがる人たちによって他の表現や側面も共感を持たれたりします。

研究気質な方にはそれができますので、自分のことより世界のために、と感じられる人は是非独自を捨て、利他に生きて社会貢献していただきたいです。

いずれの素養を持っていても、その種を撒かなければ作物になりません。

白米から被ばくしている日本人は正常か

個性を突き詰めると社会不適合である自分に気がつくかもしれません。

「個性を大切にする」

教育や方針自体がいまいち緩いわけです。

犯罪者予備軍の個性は殺し、ノーベル賞候補者の個性は許す、というスタンスしかないためでしょう。個性は他者が決めることではなく、個人のみが自覚できます。他者は自分との違いを見つめて「個性的」と罵るにすぎません。

強盗をするような性分の人が批判を浴びるのは、同じ社会にその人がいる脅威のためであり、そういう人が無人島でサメや猛獣に囲まれて住んでいるのなら、気にしないはずです。

一見普遍的に見えるものも人が知らないだけで害をもたらす可能性を有しています。

現代人は体に良い食品を食べようとしていますが、それ以前に人はその食べ物から毎日被ばくしています。肉や魚もことごとくイメージしているような安全性があるわけではありません。

自分が体に良い、と信じるから嫌悪感を感じないだけです。米は体に良い、という個性をあなたがお米に勝手に与えているだけです。

あなたもどのよう振る舞っても誤解を受ける時もあります。それを支えるには、自分が普段から信じていることを貫くことだと思います。信じていれば守り通せますし、守り通したものが自分を作ってくれるからです。

あとは方法論の質よりも、覚悟が重要になってきます。

矛盾していても苦し紛れでもそれを自分が信じてしまっているとそれに向かって突き進むことができますし結果も伴います。

米は危険かもしれませんが、それでもこれを食べて人生を全うしよう、という覚悟が必要です。理屈では食べないに越したことはないのですが、食べずにはいられないという洗脳がされていることを許容してしまうわけです。食も不食も選択でありどちらにも意義があります。

その欲望を持っていると気付いたら、今後どこでどんな生き方をすればよいか、を見つけるのが教育業の真髄でしょう。何を許容し、何を拒絶するか、という自らに合った偏見の質を定める覚悟です。

ゆえに独自論が決まっても何も誇れませんし、完璧な独自論もありません。

人は私物的に、誰かに自分を誇って個体の優位性を誇示しようとしますが、人は、そろそろ、、そこまでして誇示をしなくても、相手の魅力に気がつき、相手の苦しみを理解できても良いのではないでしょうか。

独自論を作ることを推奨してきましたが、より丁寧に「加解釈」「被解釈」という行動原因が独自論のスタートラインであることを書けたと思います。

最初は自分の信念を信じて作った作品があまりにも無様なものであったりするのでそこから頂上を目指す困難さに辟易してしまうこともあるかもしれません。ある程度売れてしまうと尚更でしょう。

自分がどんな戦いに興奮できるか、を知る人は独自論的思考で人生を作っていく素養あり、と言えるのではないでしょうか。

何より、個の世界観の確立を目指すことは、社会生活以前に重要な人生のシンボルになる、と感じます。

それぞれの気質に依存すると思いますので、ピンときた人だけ拙論の工程を参考にしていただければ、と思います。

<おまけ>なぜyoutubeで音楽が学べるのか

これも同様で、様々なアマチュア愛好家の独自論、独自解釈でも「学び手が学ぼうと思えば学べてしまう」という点です。学校でそれなりの先生に教わらなくても、学ぼうという意志があれば、それが教え手が伝えたかった内容とは違っても、勝手に学んでしまう、という点です。これが加解釈、被解釈の怖いところです。

登録者になることでファンになり、その人の考え方を受けれてしまう洗脳状態になってしまうわけです。

優れた先生だけが学び手に影響を与えられる、ということが幻想であったことがわかってしまったわけです。

それぞれの独自論をそれぞれの独自感性で学んでいくことで、それぞれの独自感性はさらに豊かに展開してゆくでしょう。

これらの行き着く先は、たとえ劣化した学習であっても、個人に特化した学習であっても、時々恥をかくだけで、人生はそれなりに自分が考えたことを実践して、探求し、豊かに送れる可能性が高まる、という点をサポートすることが肝要と思います。

既得権益を持っている人は、

・こんな誤った情報...

・どこの誰かもわからないような奴の解説を...

・癖が強すぎて稚拙すぎる知識...

などと非難し、より正当な知識を身につけるべく非難するかもしれません(これも個体性優位の誇示)が、人は過ちを犯しながら成長しなければならないので、学習しながらの失敗や恥など、犯罪行為に比べたら遥かに有意義です。相手が指導しようしてくれているのか、自分を誇示したいのかを見分けてください。

新しい学び方、それで獲得できる未来の学習方法をより良くするためにサポートする側に回っていただきたいところです。