2018.6.8⇨2020.8.25更新

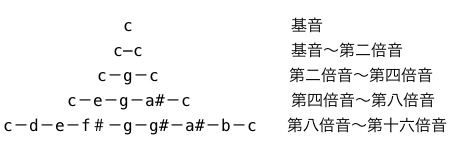

倍音ピラミッド

音名の排除を一旦試みる

これらの倍音列の音は、基音の振動数の整数倍の音ですので下記のように書き替えることもできます。

例えば12cとは1cの12倍の振動数を持つ音という意味です。数学の文字式における計数みたいな解釈による表記ですね。

これによって、まず音名の偏見や先入観から解放されます。

自然は現れてしまう現象

そしてこれらの分解能はどんどん細かくなり(係数はどんどん大きくなり)、最後はあらゆる音の振動数が基音の振動数の整数倍で表せてしまう事になります。

17cはc#です。

自然倍音は自然の摂理として「現れてしまう現象」であり、「価値としての重要度」を示しているという点ではない、と捉えてみてください。

音を発した時、2cも5cも9cも16cも311cも全て同時に鳴っています。

そして311cになると人間の可聴範囲を越えるので人には聞こえません。

音楽は人の価値観の集合体です。

音と音との関係を個々の関係に

シンセサイザーで音色を作るときに倍音の概念は欠かせませんが、必ずしも倍音の係数通り音を含ませていけば自ずと魅力的な音になるとは限りません。

Cdim7もC7(b9)も使い方で美しく響きます。その多様な響かせ方は先人の音楽で為されたために私たちも覚えています。これらの不協和音は一つの基音の上に様々な倍音を含ませただけ、とすると、和音は人為的にいくらでも作れますし、意味も与えられます。

(4回シリーズでオクターブレンジの解説もあります。)