これはズバリ模倣/真似から入ります。

好きな曲のサビの歌詞だけ丸ごと自分の作った歌詞に変えてみてください。

はい作曲完成、です。

音楽に素養が無い人は、こういうことすらやろうと思いません。やっても楽しいと思いません。むしろ良くない、と思います。

もしあなたがこうした改変にゾクゾクするなら、あなたは作曲の素養があります。

改編作曲

・スマホと録音アプリをご用意ください。

・そして「こんな曲作ってみたいな」と思える曲を5、6曲集めてください。

・その中から最初に真似て作れそうなシンプルな曲を選びます。

・その曲の構成を自分なりに書き出します。

イントロ、最初の歌うところ(Aメロと言います)、その次のメロディ(ブリッジ、とかBメロ)、盛り上がるところ(サビと言います)...

などと書いたら、「盛り上がるところ」までを真似して作ります。最初は冒頭で述べたように一節だけでもOKです。

「自分の意思で変えて、自分の意思で歌って、自分の意思で創る」感覚に慣れてください。

・あなたが楽器も何もしないなら、まず歌詞を改変しましょう。そっくり同じメロディで歌詞だけを「替え歌」にします。作詞の基礎もそこからです。

・全部あなたの歌詞になったらとりあえず完成です。

・その次に、メロディの一部をあなたが歌いやすいように変えてみましょう。曲によっては、音が高すぎたり、低すぎたり、歌が難しかったり、言葉のリズムが速く細かかったりして歌いづらいものです。それをあなたが歌いやすいように変えてOKです。あってる、あってないとかは考えなません。

もしこれが怖くてできない、意味がわからない、という人は作曲の素養が目覚めてないので、作曲よりもカバーをお勧めします。「歌ってみた」や「弾いてみた」などによる演奏活動をメインにするように楽器を買って練習すると良いでしょう。そのあと作曲の才能も開花するかもしれません。

・自分が歌える範囲にメロディが変えられたら、それに合わせて歌詞も変えてOKです。ポイントはあなたが歌いやすい節回しに直す素養があるか、どうかです。

鼻歌作曲

・次に今度は、知らない曲の好きな感じのサウンドのするカラオケ音源(ガイドトーンなし)を流して、自由にハミングで何か適当にメロディを作って歌ってみましょう。カラオケのリズムや雰囲気になるべく合わせるように歌います。これができたら1曲できてしまいます。

こちらもどうぞ

・この段階で可能なら音楽の先生に習ってください。できればポピュラー系の個人レッスンを行う音楽教室で、「あまり難しい音楽理論を使わず鼻歌をまともな曲にしたい」と提案してください。

体験レッスンなどでその場で1コーラス仕上げて、それを理論なしでどうすればいいか教えてくれる、という先生に習ってください。必ず近所にいます。またはオンラインで自分に合う先生を見つけて受講してください。コードをつけてくれて、弾き語ってくれます。そこで一曲作り、どんどん曲を作ってください。

サンプルDTM

DTMをやりたい!という人が、いきなり理論なしで音楽を作るときは、コンストラクションキットを並べて、自由にサンプルをいじってみる、というところから入るといいでしょう。

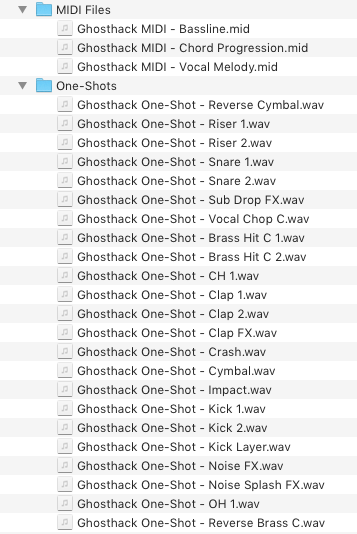

1曲全体がサンプルになっているセットです。下記はメールアドレスを登録すると、そのメールアドレスにダウンロードリンクが送られてきます。

メール登録とかそういうのが嫌な方は、下記からも膨大なサンプル集が無料で手に入ります。こちらはそのままダウンロードできます。ただしドラムだけ、とかベースだけ、とかなので断片的なサンプル集です(実際の音楽制作ではむしろ重宝します)。

DTM自体がちょっと敷居が高いので、これだけ揃えたら、一度お近くのDTMレッスンスクール(個人レッスン)に体験レッスンに行ってください。

そこで「コンストラクションキットを並べて、音楽を自分で作れるようになりたいが、可能か?」と聞いてください。

もちろんそれだけでは難しいのですが、「OK」と言ってくれる先生に習ってください。いずれはDTMを本格的に習う必要がありますが、向こう3ヶ月は、そのサンプルを組み合わせて遊んでいるうちに色々見えてきますので、それをさせてほしい、と願い出てください。

そしてそれに対してOKをくれる先生に習ってください。先生のセンスがよければ、あなたが求めている次のステップを早期に示してくれるでしょう。

下記は独学でやりたい人向けです。

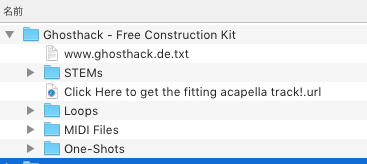

ダウンロードできたら解凍して開く。

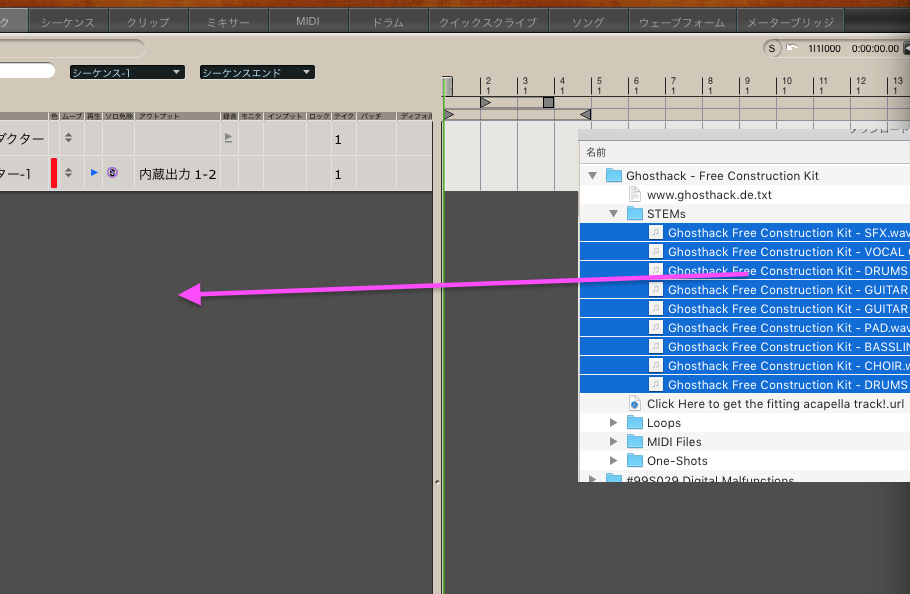

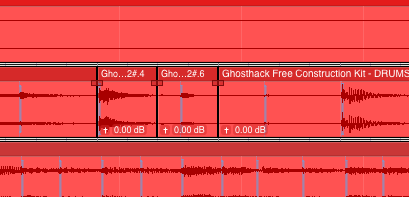

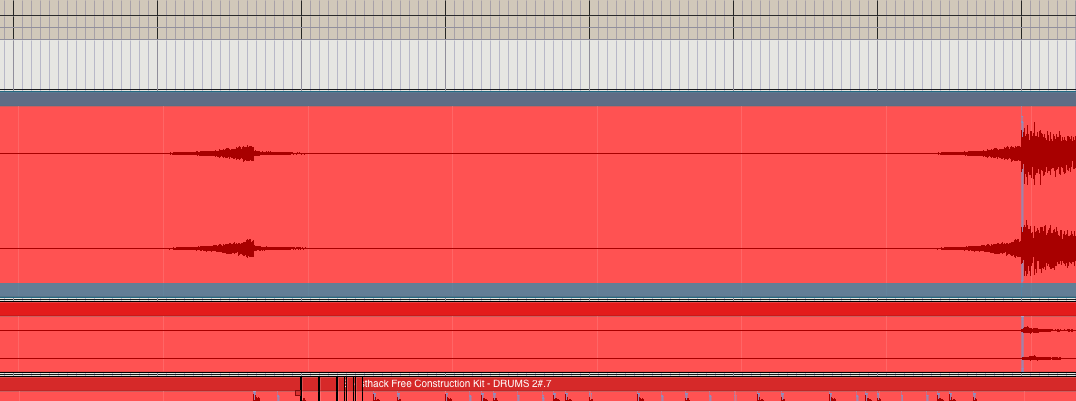

「STEMs」を開いてこれらをさらっと並べて、

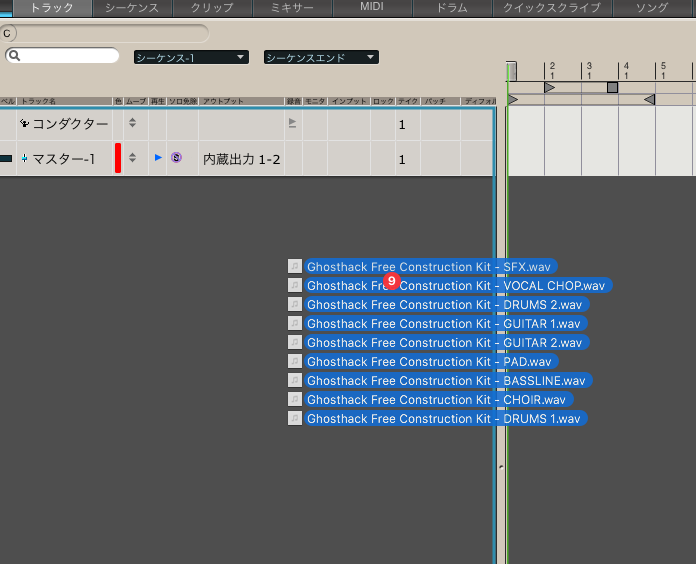

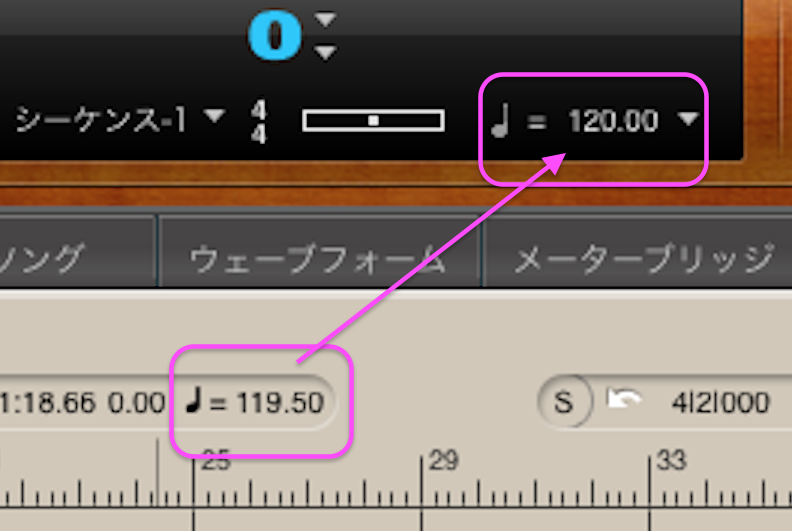

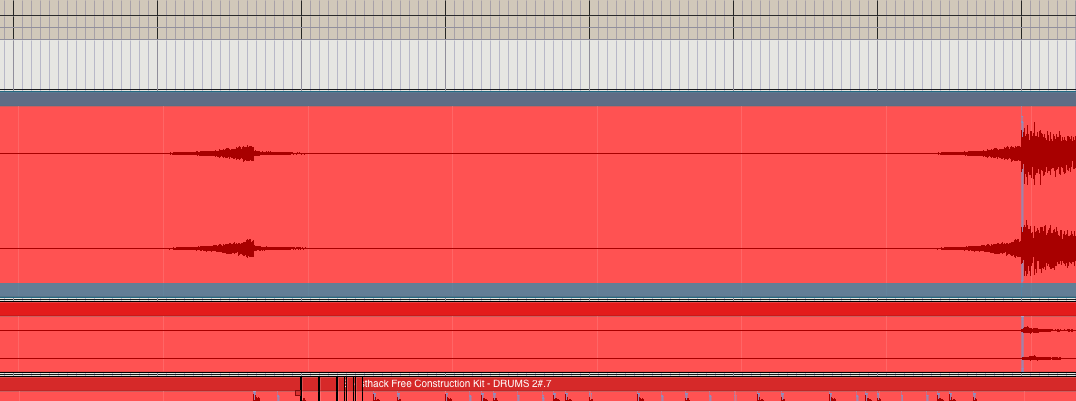

テンポを合わせて

119.50は自動認知機能なので、「ああ、だいたいテンポは120だろうな」って考えます。

再生!これでいきなり完成音楽が流れるはずです。まだバランスは取れていませんがしっかりかっこいいチルサウンドになってますね。

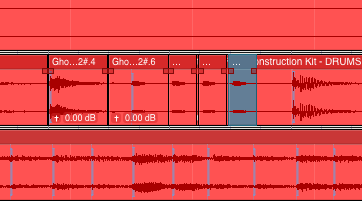

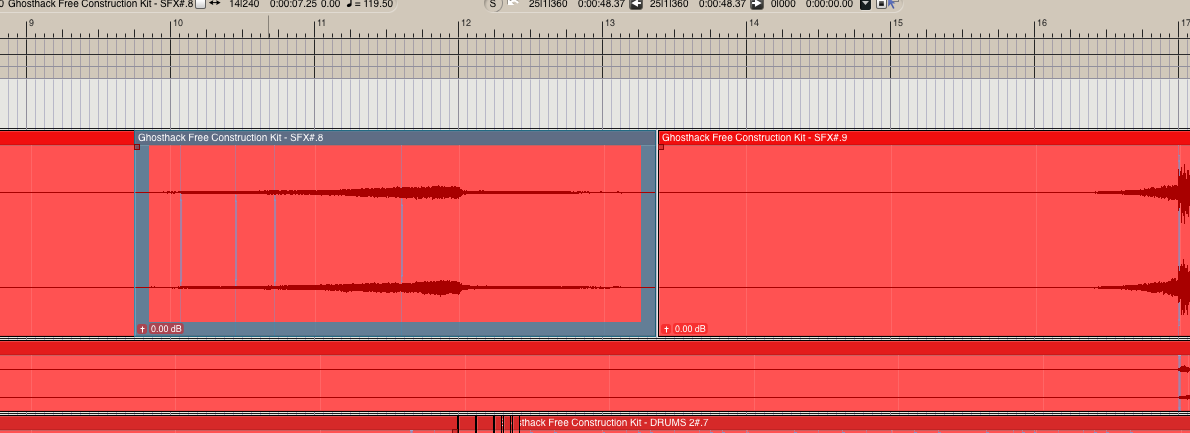

そのあとドラムの音を少しずらしたりして自分だけのリズムを作ったり

↓

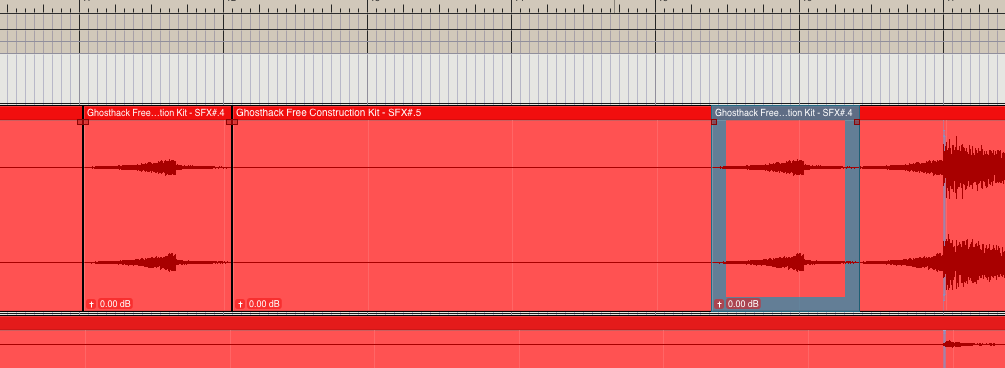

サウンドエフェクトの位置を追加したり、

↓右側に切りはり。

データを引っ張ったり。

↓長く引き伸ばしてルーズな効果にしました。

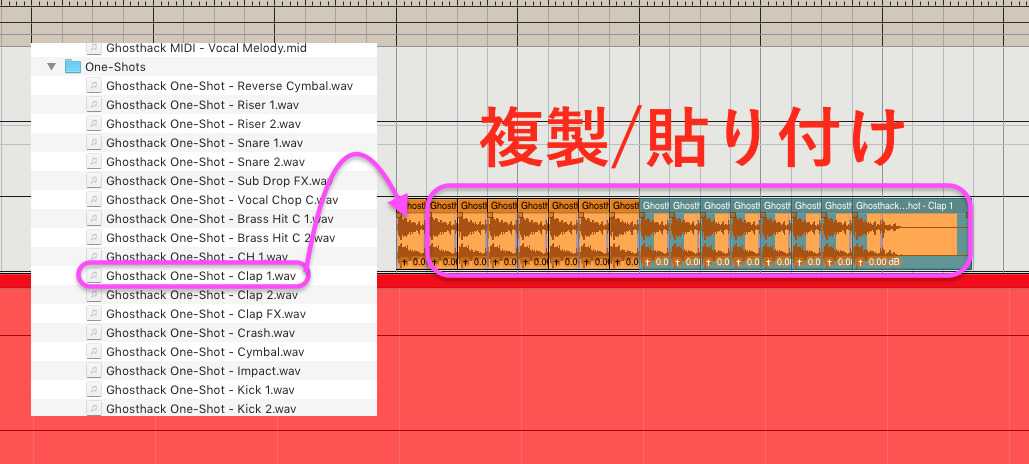

one shotサンプルから

crap音をブレイク時に連打してみたり

とにかくDAWでできることはなんでもやってみて、音楽がどんな雰囲気になるか、自分でやってみてください。

いくつもコンストラクションキットを並べているうちに

・いつもこの音、この雰囲気のとき出てくるな

とか

・だいたいこの音はこういうタイミングで打たれるんだな

とか

・ボーカルファイルってこうなってるのか

とかを感じ取ってください。

DAWスクールにいかずとも、ミックスについての初歩はYoutubeでも学べるので勘の良い方は独学しながら、音楽ファイルの扱い方を学んでください。

それで面白いものができるようなら、MIDIの扱い、作曲、などに進んでみてもいいでしょう。

おまけ;楽器を学ぶ

これは数ヶ月時間がかかります。そしてどうしてもある程度の音楽理論的知識と並行して学びます。

ギターまたはピアノなど、和音が鳴らせる楽器をマスターします。

あとはコードを適当に覚えて弾いていくだけです。

楽器がある程度弾けると、楽曲の構造もわかるので、作曲も素養に応じて比較的簡単にできるようになれます。

コードが10個ほど弾けるようになった頃、後は適当につなげて(不定調性論)メロディでも語りでも入れれば、それも立派な作曲です。これを進行感作曲法と言います。

これこそお近くの個人音楽教室で十分です。「1年で弾き語りyoutubeをアップロードしたい」と申し出ればほぼ間違いなくできるでしょう。

小さなポップス系音楽スクールは、小さな目標を提示すればそれを叶えるのが上手です。

「夢も大事ですが、まず楽譜を読めるようにしましょう」とか言い出さない先生がいいです。とにかく基礎からやらせたい先生やビジネスの都合である程度の期間学ばせたい意図を隠して、受講生を説得しようとする場合があります(歪んだクロージング)。

だから最初は先生の言うことを信用しなくていいです。

しっかりとその先生がどんなコンセプトで学校をやっていて、どういう風になってもらうように考えているのかをしっかり聞き出してください。

話している感じで自分が騙されているのかビジネスをやってるだけなのか厳しいだけで愛情やサービス精神がないのかいろいろ聞いて感じてください。

もし納得いかなければ、「わかりました。資料をいただいて検討してすぐ連絡します」と帰ってオッケーです。そこで引き止めるスクールはお金と余裕がありません笑。

次に行きましょう。

本当に相性の良い先生は二つ返事であなたがやりたいことを理解し、その目標に応じて計画を立てて一緒にカリキュラムを立ててくれることでしょう。金額もリーズナブルに感じるでしょう。

この先生話が早いなぁって思ったら相性いいです。

いえ、それしか決めるポイントは無いかもしれません。

こうした半分遊びみたいな行動の先に音楽理論、という学問が待っています。

ある程度作れてくると理論的なポイントが見えてきます。そして自分が何を学べばいいかも見えてきます。それが明らかになってから音楽も勉強しても全然遅くありません。

お試しあれ!!!