2018.6.18⇨2020.10.25更新

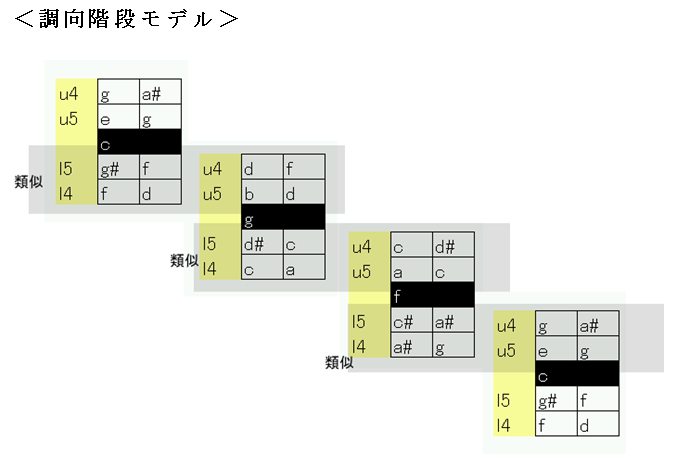

調性が一つの基音を中心にする世界、という人工的な理屈を視覚的に表現したかったことからこのモデルができました。

本来振動数が1異なっても数学的には違う音ですから、数学的にはこうした関連性はできません。

これは不定調性論がピッチクラス思考を用いて12音種にわけているので作れる関連性であることもお忘れなく。

またみなさんがご自身の音楽感覚を表現できるで関連音表をお作りになると良いと思います。

このモデルによって「調的なくくり」を視覚的に作ることができます。

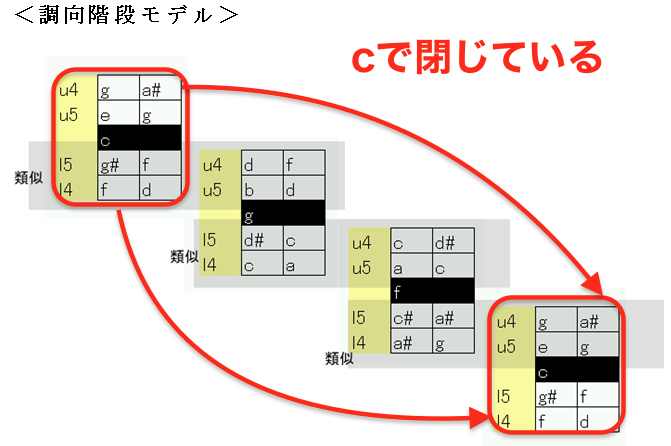

このモデルの上下をcで閉じています。

cが音世界をくくってしまっています。

音の関係性をこうして閉じてしまうモデルが作れれば、調的な中心を人工的に作れます。両端を異なる主音に出来れば、二つの調的重心を作れることになります。

ただこれは、下記を見ても分かる通り、2音の類似であれば他にもこのモデルを作ることができます。C-D-E、C-D-B♭などです。

これはビートルズ的調性感覚も作り上げているといえます。

つまり、

C |D |B♭|C |

といった進行が安定してCに帰着できるシステムを持つ根拠を、この調向階段モデル風に考えるとしっくりきてしまうのです。

五度圏を学習するとき、それは閉じていません。

12音をすべて用いないとcに戻ってこれません。しかしなぜ調性音楽はc、g、fという主要三つの音で閉じることができるのか、cが中心になるのか、ということの説明はこのような各自の数理の関連性モデルで考えれば良いことになります。

それぞれの発生音の類似によって、それぞれの基音への指向性ができ、意識の上で収束させることが可能になります。

上方に向かっても下方に向かってもcに終止させる、というモデルをこれにて具現化してしまうわけです。意識の中に自分で作り上げた世界観ができてしまえば、調性音楽も機能和声も借り物ではありません。

自分自身の音世界です。

ここで大事なのは、こうした関係性があるから、人はそれを意識の中で作り出して調を感じることが可能だ、と理解できる点であって、決して「このモデルが調性の存在を証明している」わけではありません。

先にも述べた通り、他にも関連性を持った閉じたモデルは存在可能です。

むしろビートルズらが拡散したコードモデルの方が、「調性が持つ関連性を拡張させていた」と考えることもできると思います。

主要三和音でなくても重力を持つ閉じた関連性は作れる

という発想に理屈ではなく気がついていたわけです。

もし迷ったら、こうした思考ツールの是非をご自身で考えて「自分はこう考える」と決めていただくだけでも自分の音楽を肯定的に捉えられるようになると思います。