前回

それぞれのモジュールで統一した機能の表記は省いていますので前回以前のページや

こちらを日本語訳して参照し慣れておいてください。

Dynamics

コンプレッサーの種類や性能、などについての記事があります。

マルチバンドコンプについての実例と考え方など

最大 4 バンドのアナログ モデルのコンプレッションとリミッティングモジュールです。

コンプレッションとリミッターのシーリングがあり、それぞれに角度を調節できます。

<レベル検出モード>

Peak : 鋭いピークを持つミックスをある程度平準化する場合に便利

ドラムがタイトにアタックがとんがっていたりするような場合。

→使うと丸くなりすぎないか注意。原曲の尖を失っていいかはクライアントに聞いて。

Env :平均レベル。すべての周波数に均一なレベルを生成し、RMS 検出によって引き起こされる可能性のある位相ズレ音質変化やアーティファクト(コンプ効果による歪み/ジッパーノイズ=ジャ!っていうエフェクト効果かかってますよ的に主張する人工ノイズ)を極力生成しません。

RMS : 平均レベル。圧が一定なロックサウンドのキャラクターを変更せずに全体のレベルを上げたい場合に役立ちます。鋭いピークを残しつつ、RMS値ベースに反応してくれるので、全体の音量が上がった感がわかりやすい。

通常ほとんどENVでいいって感じですかね。

ただしっかりとしたミックスの場合peakを均すみたいなこともあるでしょうか。

Band毎の帯域でぞれぞれリミッターとコンプレッションが設定でき、それぞれのメーターと連動しています。DryWetはエフェクトのミックス割合です。

DryWetは基本50%にして作っていって、ちょうどいい各種値を設定した後で、さらに微調整したい時、

・DryWetの割合を変えて済むのか

・それですまないなら再設定

とすると、手間が省けます。各種目盛が定まるとアーティファクトも定まり、それでOKな合意点が見つかった後、それ以上のアーティファクトが生まれないようにDeyWetで最小限の調整で済めば質感が大きく変わることはないのでわかりやすい、という利点を活用します。

全体の目盛を色々変えていくと質感も変化するため、いつまでも耳が慣れず、結局わからなくなる、ということを防ぐ工夫です。

なお、角度画面のヤジロベエの丸棒腕がKneeに対応します。

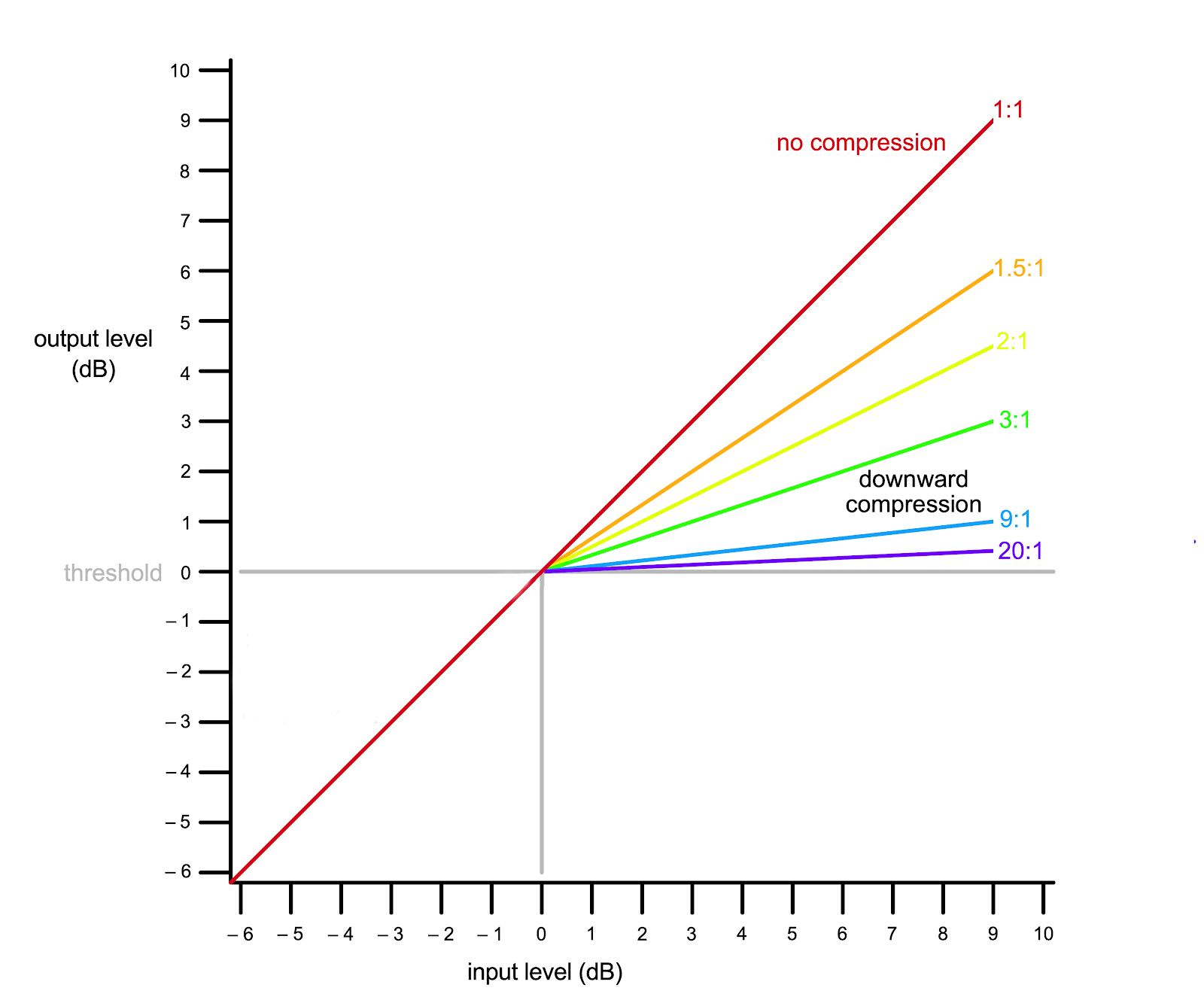

コンプはここのイメージがつくようになるだけでも何年もかかります。

なお、ratioとかからもうわからない、という方はお手数ですが検索してください。

アタック(コンプがかかるまでの時間)とリリース(コンプを解放する=元の音圧に戻るまでの時間)

(引用)

①の方はオートゲイン(左)とアダプティブリリース(右)のon/off表示です。

Auto Gain :メイクアップゲイン(コンプをかけると単純に音量が下がるので、失った音量を補強してくれる機能)が自動的に計算適用され、ダイナミクス処理によって生じたレベル差を補償。バンドごとに入力信号と出力信号のRMSレベルを個別に計算

Adaptive Release : コンプレッサーのリリースタイムを自動調整。過渡信号が検出された場合、ポンピング(コンプによる音の波打ち現象=聴いててなんか変なエフェクト感/違和感)を低減するためにリリース時間が短縮されるように調整されます 。持続的な信号が検出された場合、歪みを減らすためにリリース時間が長くなるように調整されます。

どちらも強力なツールで、コンプの掛け方が下手だと、コンプ意味ないやろ、となるボタンです。なるべくオートゲイン使っても音量がほとんど変わらないようなミックスで入れておくと匂わない蚊取り線香並みにそこにあっても匂いが気になりません。

②をonにすると、

一覧でそれぞれのバンドの設定値が見えます。これにより、一つのメモリを動かすとちょとみづらいですが相対的に今自分が何をしているのかとかが見れます。

また画面左上のLink Banksをonにすると、それぞれの値を現状の割合のまま全て動かすことができます。

通常の帯域分け画面とは別に、

Detection Filter(検出入力フィルター)

信号にフィルターを適用してダイナミクス処理をそのラインでトリガーできる。ある種のサイドチェーンコンプのように働きます。

none: フィルター無効

Highpass: ハイパスフィルター。高音域を残し、低音部が入ってきたらコンプがかかる仕組みです。低音部にコンプがかかるとそのとき高音域はそのまま通るので、高音域がコンプに潰されずクッキリ目立ちます。こちらもサイドチェーンコンプの役割そのものです。

ノード ハンドルをドラッグし傾き調整。

ノード ハンドルをドラッグし傾き調整。

Tilt : APIコンプレッサーのTHRUST回路と同様に、独自のフィルター カーブを使用して低周波数を維持します。APIの音を知り尽くしている方は分かりやすいと思います。知らない方は一回かけてみてコンプのかかる感じと合わせて「痩せない音」「クリアな低高音域」を体感して曲に合う、合わないでご判断ください。

Amount :Tiltフィルターの傾き制御。ドラッグして数値で変更させます。どの辺の音までコンプのダッキングに影響を与えるかを判断します。Deltaで作動帯域のみを聴ければ、「どの低音までコンプの挙動に引き渡すか」を判断できます。

ゴリゴリのノンダイナミクス音楽などでダイナミクスを取り戻す時とかに使える?かもです。

Solo :丸sボタン=フィルタリング後信号のみ再生。

(API- Wikipedia 同メーカーの特許であるTHRUSTコントロールの細かい仕組みについて知りたい方は下記まで。)

それぞれonにした段階である程度効果がかかります。

これらの設定の差は、短い特徴的な再生箇所をリピートさせて

Deltaを押して差分だけ聞くことで相性を区別すると良いです。

Deltaを押して差分だけ聞くことで相性を区別すると良いです。

細かい効果がわからないうちは、このゲインリダクショントレース画面で、差分をスクリーンショットなどして見比べて考える、とかで全体のバランスを重視されたほうが良いと思います。

dry0なら当然全くかかりません。

ただdry30だとコンプもリミットも0でもわずかに変質させています。

wet100だと、コンプリミットしなくても結構音を変えてきます。パラレルコンプとは元々そういうものなのでこの辺もコンプの伝統というか慣習としてご理解ください。

挿すだけである程度コンプがかかることを意味するので、変に変質させたくなければ、Dry-Wetバランスに注意して挿してください。

マルチバンド処置の基本はこちらで確認してください。

(引用)

これも常識?ということで一応書いておきます。

コンプのアタックタイムを20m秒にすると、50Hzの低音がひと周期します。

1m秒のアタックにすると、1000Hz以上の全ての周波数がコンプの影響を受けると考えることができます。

人間に聞こえる20Hzの周期は50m秒なので、アタックタイムを50m秒にしたら、ほとんど全ての音に等しくコンプをかけることができます。

逆に言えば、50m秒から戻せば戻すほど低音から順にコンプの影響が小さくなるので、

アタックタイムを短くすればするほど低音の方から原音のアタックが取り戻されます。あとはどこまで戻して低音のトランジェントを取り戻すか、を考える、と言うのがジョナサンのマスタリング時のコンプの考え方のようです(大抵アタックは50−45msで行う的に言っています)。

モジュールで最大のコンプアタックタイムは500m秒ですが、これは2Hz以上の全ての音にかかるので薄いヴェールのようにやんわり曲のトランジェントにコンプをかぶせる感じから処理が行えることを意味しています。

楽曲のアタックタイムを整えたいなら、50m秒以下のどこかで設定を考える必要があるということです。

その他周期と周波数の変換は下記で計算してみてください。

また同じ発想で結論だけ書いておきますが

コンプのkneeについて

スムージングな効果が必要なときはsoft knee

EDMやロックなどの楽曲ではHard Knee

が良いのでは?と言っています。

これもハードニーだと激しくかかる分高調波ノイズが出て、それが明るさを演出し、ソフトだとかかる帯域が広がることでそれぞれの帯域を接着してコンプをかけるためにウォームな印象を与える、という同じ理屈のようです。

Vintage Comp

特定機種のエミュレーションではなく「Izotopeが理想とするフィードバックコンプ」なんだそうです。

トランジェントが急→リリースタイムも短くなる

トランジェントが穏→リリースタイムも長くなる

合わせてスレッショルド量に応じてアタック/リリースタイムが変わる

のだそうです。

フィードバック方式というのは、一度コンプに音を通し、それを再度コンプに通し、と幾度かコンプした音を分析してアウトプットする、という丁寧な処理を行うコンプのことで、負荷や遅延も大きくなりますが、音は安定する、という性質があります。

一方フィードフォワードコンプは、極端に言えば一回通してすぐアウトプット、という方式で、明らかに鋭いトランジェントのあるドラム音などを素早く鮮やかにコンプしてCPU負荷も少ない、というライブ処理に耐えうる仕様です。

ここではマスタリングを基本とすると、しっかりとフィードバックして適切にコンプするためには、いくつかのコンプをモデルに、さまざまな検出フィルターをフィードバック回路に含んだ、とありますから、10歩歩くごとに関所がある国境みたいな厳密なフィルタリングを行うという感じなのでしょう。

Sharp : 鮮明なダイナミクスとトランジェントをより強調

Balanced : ダイナミクス維持、信号全体強化。信号に応じたバランスを与える

Smooth : 弱い信号を強化、トランジェント/ダイナミックを滑らかに。より厚みのある豊かなサウンド。

Detection Filter(検出入力フィルター)

コンプレッションをどの帯域をどんな割合でかけるかの目安になるカーブを作ります。

もうここをいじらないといけないほど明確にかかり具合の調整が必要なら自分の曲ならミックス戻りたいですね。

マスタリングオーソリティ以外は通常はballancedにして、フィードバック回路の性能に任せたほうがいいように思います。

Auto Gain

コンプレッション前後の音量に変化をなくし、変質した音の特徴だけを聞き分けることができます。コンプによる音量の変化そのものを聴きたければ、ここは切ってください。

上記は同じ4小節のAuto Gain on/offです。それぞれに反応するところが違います。

これらの違いをon/offの性格別に分析するのは難しいと思いますので、オートゲイン自身を一つのコンプレッション効果として判断していくしかないと思います。

どんなにプラグインが便利になっても機能自体や作業可能性が増えると、それを試す時間とか比較する時間が増え、結局作業時間はおんなじということもありますよね。