前回

それぞれのモジュールで統一した機能の表記は省いていますので前回以前のページや下記を日本語訳していつでも参照できるようにしてください。

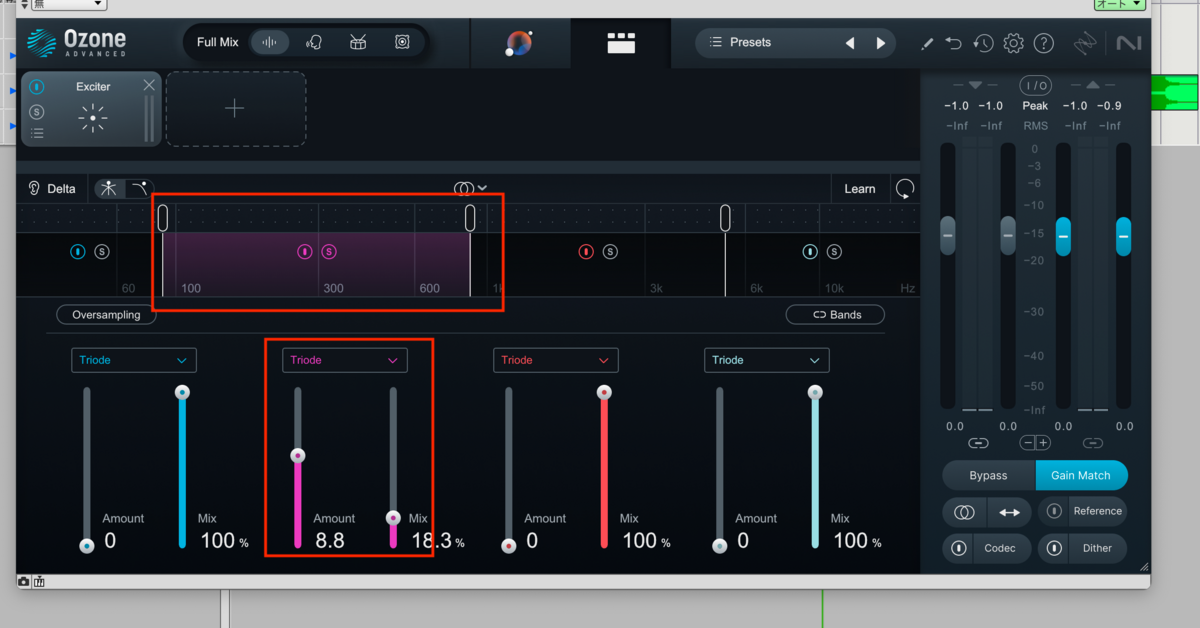

中域だけにエキサイターをかけたり、サイドのギターの成分だけエキサイターをかけたり、といったOzoneならではのtopicが出てきて面白いです。

ジョナサンなりのアルゴリズムの使い分けなどにも触れています。動画内容は以下の記事にも盛り込んであります。

Exciter

高域の成分を追加して音質に張りや存在感を与える加算信号ツールです。

マキシマイザー同様使い過ぎ要注意ツールです。

ミックスで使うディストーションとは異なるので、耳に確かに感じられるまで掛けるとおそらくかけすぎです。最初は浮き立たせたい楽器の音色にのみ耳を集中させて丁寧に変化を聞くことで、確かに変化したその目盛りを少し戻す、くらいの感覚で慣れていくしかありません。

スネアの張りや密度、シャリシャリ感、ベースの圧力、うねり感、ベースの演奏ノイズなどをよくよく注視して聞くことで、絶妙にディストーションがかかるのを感じられます。

帯域を指定して、Amountで調節、だけです。

Bandsボタンは一括操作。Mixは原音とエフェクト音のミックスです。

前回も述べましたがLearnボタンは要注意です。

最大四つのバンドに対して、七つのアルゴリズムで倍音を足すことができるツール、ということです。歪ませる行為を行うので、昔の安いスタジオで録音したバカウマハードロックバンドのインディーズ発売音源が持ってたような生き生きとしたレアさが追加される感じです。ほんの少しわからないくらいで追加する、というところでやらないと「割れてるね、0点。」と言われる可能性のあるモジュールです。

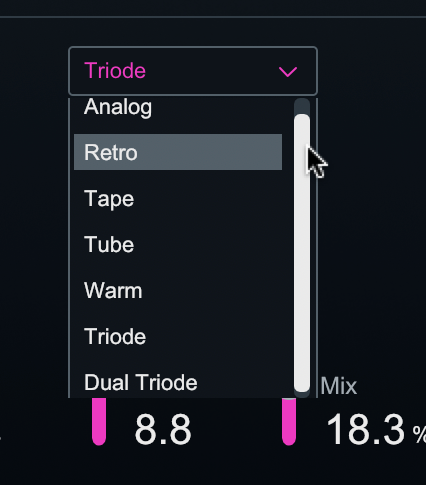

- Analog: トランジスタタイプの奇数倍音追加でざらつきを。低音がカットされます。低音帯域で使って低音感をカットしつつカラッと仕上げたいときに便利。

- Retro : トランジスタタイプ(ゲインを上げても歪みにくい)に基づき、減衰する奇数倍音で構成。アナログより柔らかい。音域全体に滲むようにかかるのでAmountの調節がしやすい、扱いやすい歪みです。

- Tape : アナログテープを微細に歪ませたような明るいサウンド。ただしTape機器が音楽にもたらす良い効果だけを加えるのでlowfatミルクや減塩味噌汁みたいな感じになり牧場の味、田舎の味が再現できるわけではありません。

- Tube : アタックに重点を置いた、立ち上がりの明るいサウンド。ライトで自然な歪みです。

- Warm : 減衰の早い偶数倍音のみを生成=ふくよかで厚みのあるサウンド。ライトすぎるので「割れてる」と感じるような歪みなので中途半端なかけ方は要注意です。

- Triode : 真空管回路タイプ(偶数時倍音が増える=オクターブ音や五度音。ゲインを上げるとふくよかな温かみが増す)=アナログの暖かさをモデリング。Warmよりライトな分、一番Exciterらしい歪みです。

- Dual Triode : Triodeよりも明るく野太く。Triode同様自然ですが、より低音域にかかるので、ライトな曲で使うと重さが増します。真空管的な暖かさ+エッジ。

このモジュールを使うなら、最初はAmountを多めにして試聴し、全部のアルゴリズムを試した上で一番近いサウンドモードを活用してください。

ただExciterを入れるなら、Triodeで良いと思います。

下記でTriodeとDual Triodeを用いる動画が上がっています。

このエキサイターの利点は、必要帯域だけに掛けることができる点です。

必要な帯域だけかけて、あとはI電源ボタンを切っておくのが賢明に思いますが、楽曲によっては下記のように、その他の帯域も電源入れておいてamountはかけない、方がいいのかどうか...

適宜ご判断ください。

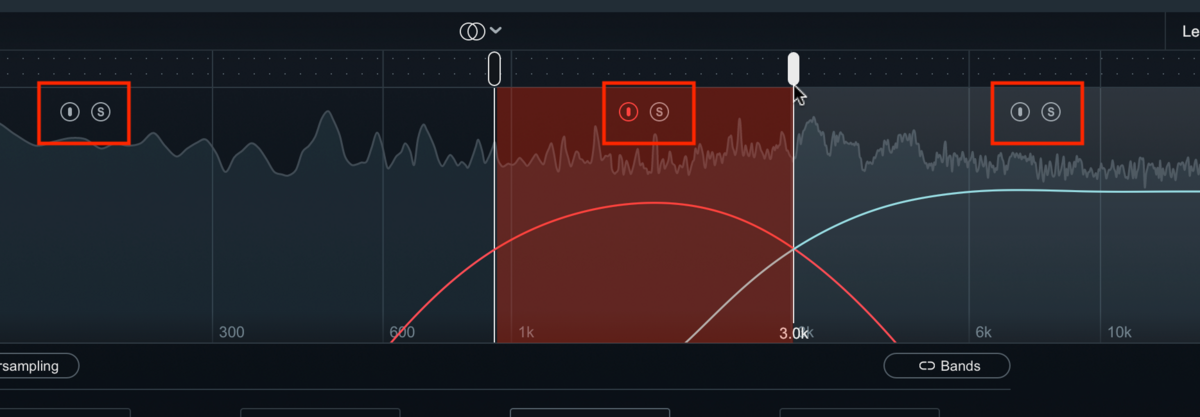

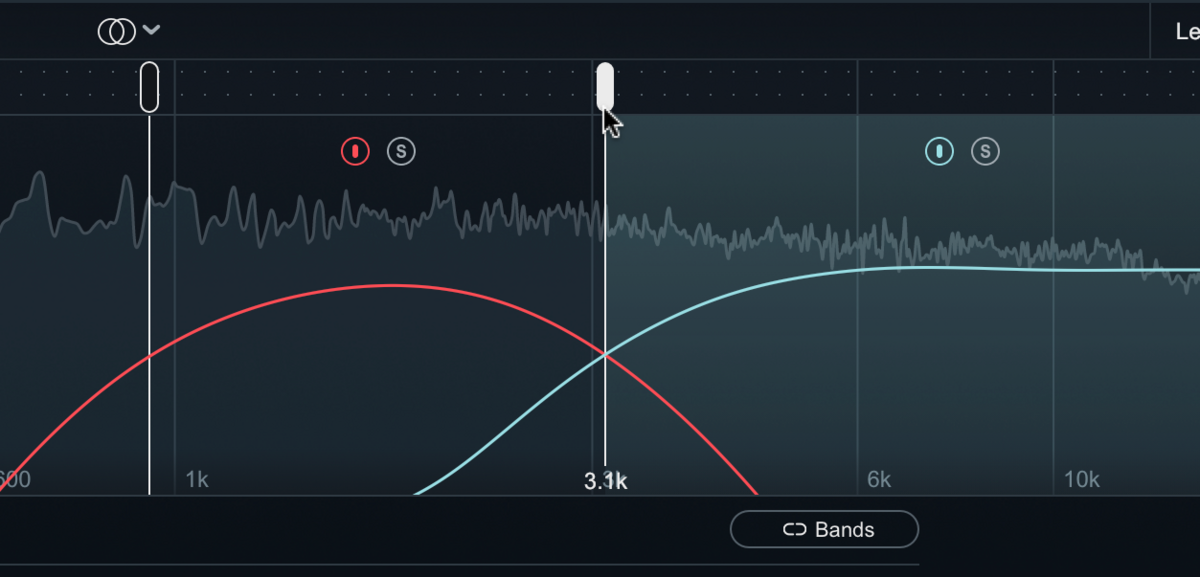

帯域を分けた時点で両隣のEQカーブにクロスフェードが生まれますので変な位相ずれによる音痩せなどは注意して聞いておいてください。

高音域amountをマックスにしてみましょう。波形の白線と灰色の線の隙間に黒い空間ができていますが、実際にブーストされている範囲です。

ここにポストフィルターで高音域をカットしてみます。

このポストフィルターは「エキサイターで持ち上がった効果をカットするフィルター」です。エキサイターの魅力はこの高音域にあるのですが、それを調節できる、という心憎いのか混乱させてるのか素人には理解が及びません。

今度は灰色部分が上に来てます。実音波形である白い波形はそれよりも下になってます。つまりモジュールをかける前の音よりこもっているわけです。

画面を縦長に拡大してそのカット容量を調整してください。

なおこのポストフィルターはCPU負荷かなりでかいです。

なんだかんだやったけどエキサイターでうまくいかなかったら、普通にEQ使った方がいいです、とはジョナサンの弁。

Oversamplingとエイリアシング

このOversampligボタンは、ディストーションデータに対してより細かなサンプリングを行いますよ、という意味です。

詳しく書くと、

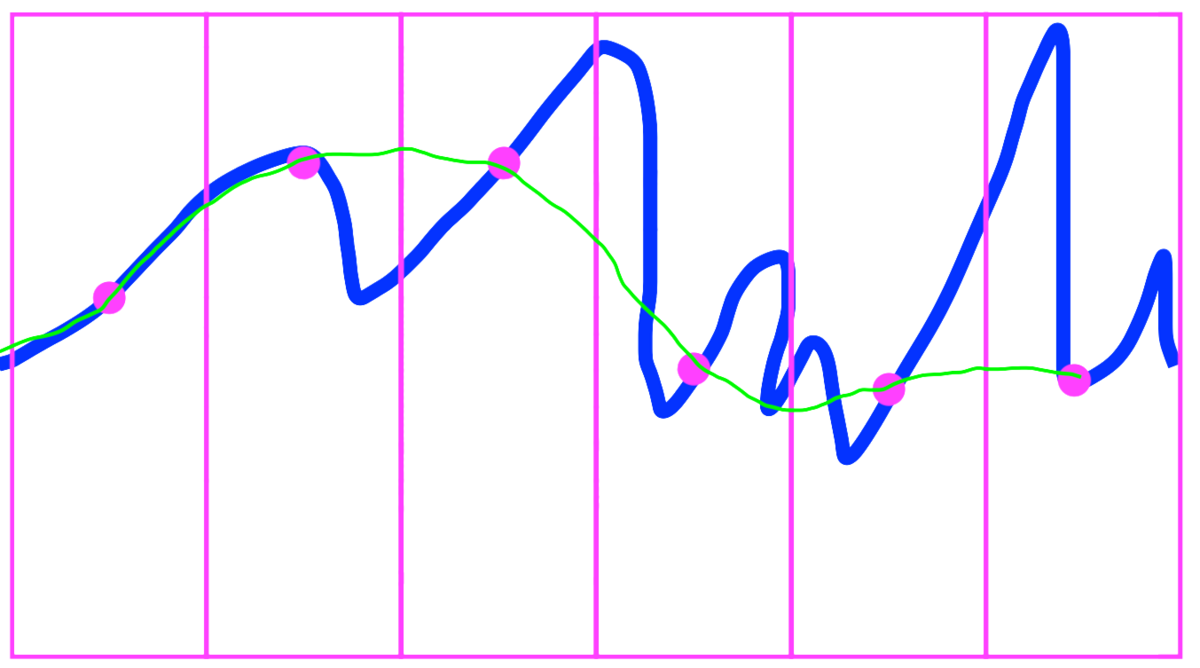

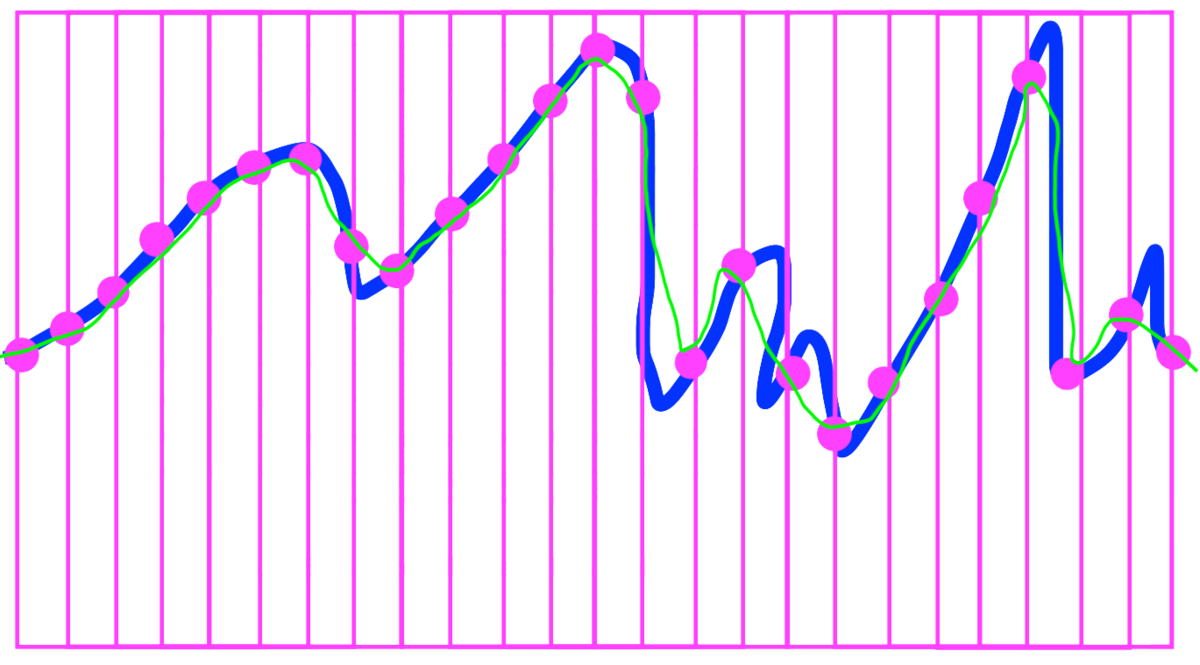

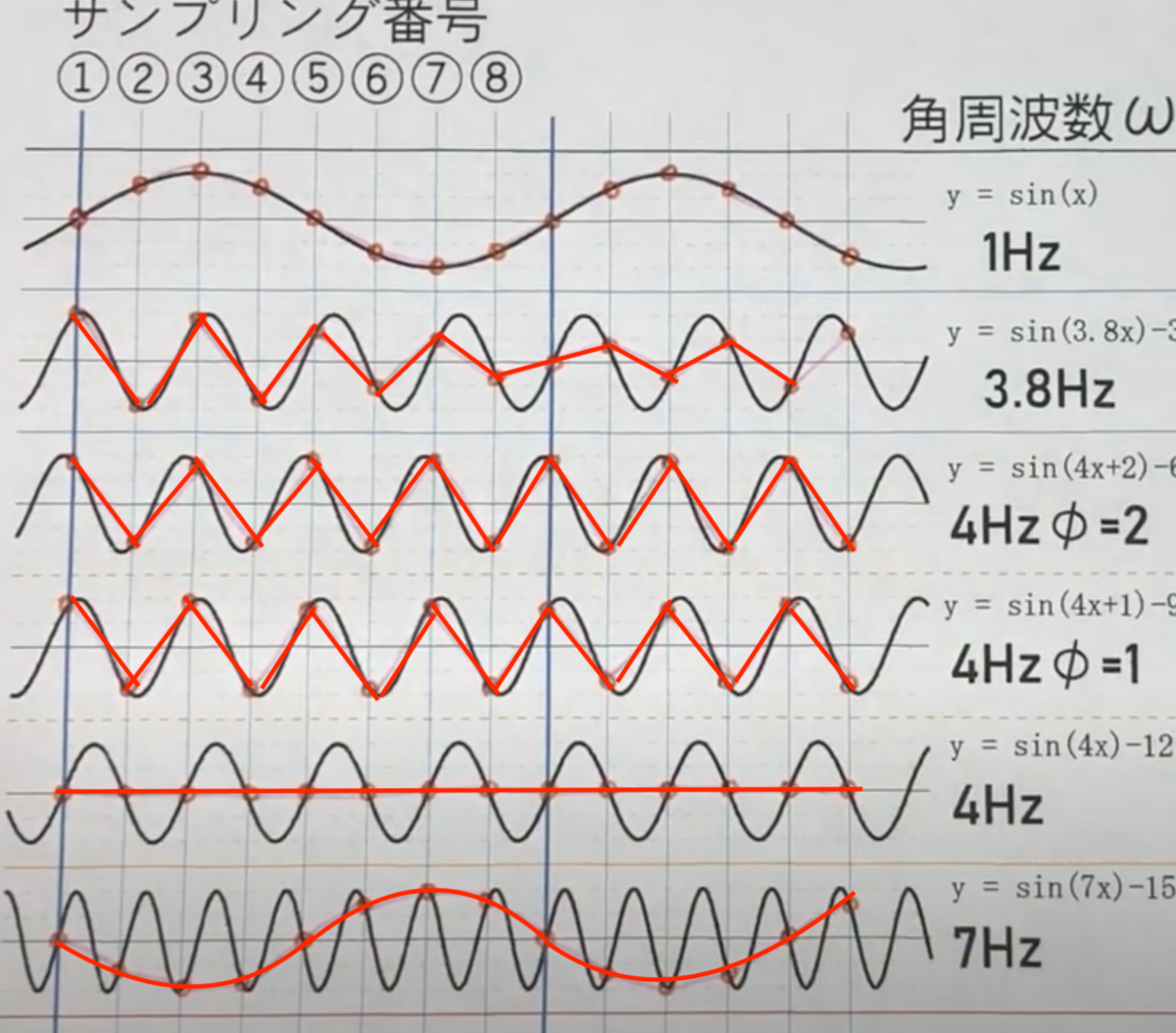

青の波形を正確に点で描くのに(データを取得した点=サンプリング)ピンク色の点だけでは緑の線のような概略しか掴めません。

そこでこのように「たくさんサンプリング」すればするほど正確に波形を取得できます。CPUも使いますし、処理が重くなりますが。

しかしながら、こうすることでエキサイター掛けたことでゆがんだ結果生まれる余計なノイズ(エイリアシング)を防ぐことができます。

エキサイターという性格上、膨大な高調波が生まれるので、それらを可能な限り正確にデジタルサンプリング把握しておくことで、おかしなノイズや別の音が現れて音像がぼんやりするのを防ぐのがオーバーサンプリングという概念です。

このボタンは、"歪ませてデータがめちゃくちゃになっても、その分細かくサンプリングするからクリアな歪みになるよ"ボタンです。負荷も掛かります。

このボタンは、"歪ませてデータがめちゃくちゃになっても、その分細かくサンプリングするからクリアな歪みになるよ"ボタンです。負荷も掛かります。

下記はエイリアシングの考え方です。

(引用)

上図の一番下は波をこれまで通りサンプリングしていたはずなのにサンプルされた周波数の点を繋ぐと低い別の周波数となってしまいます。デジタルはこれを実際に鳴っている音と区別できず、この存在しない波形を実音にしてしまうわけです(エイリアシング=折り返し雑音)。これはヘリコプターの羽がその残像を目がサンプリングするときに逆回転して見えたり、ゆっくり回転して見えたりする現象と同じ、ということです。存在しないものが実体化してしまうわけです。

音楽で言えばいわゆるノイズです。ノイズですから当然完成品の透明度を奪います。

原則的にはエイリアシングなど具現化されない方が音はクリアなはずです。

昔の人はこれらのノイズを温かみと表現する場合があるかもしれず、感じ方に個人差があるので気をつけてください。

amountとMixバランスによっては、ちょうど良い歪みが、Oversampleしない方がいい、という時もあるかもしれないので、十分に吟味して追加してください。

具体的にOversamplingボタンを使って折り返し雑音を調整している参考動画です。

どの辺までを「意図しない雑音」とするか「ふくよかさが加わるノイズ」と判断するかが難しいところですが、ここでは、それらをモジュール内で消すことができる、ということだけ覚えておけば良いと思います。

エイリアシングについては下記のページで詳しく扱っています。

音の歪み

ただのサイン波1音だけ鳴らしてエキサイターで少しいじって、その後ろにイコライザーを入れて変化した波形を見れば、追加された倍音が見て取れます。

エキサイターモジュールを使ったとき、歪みすぎに感じたり、ただ汚れただけ、とか、厚みの感じが違う、と感じたときにoversamplingを押してみて、より良い感じになるかどうかを確かめてください。

とりあえず マスタリングでエキサイターの存在を感じるほどかけたらかけすぎです。ミックスじゃないんだから!