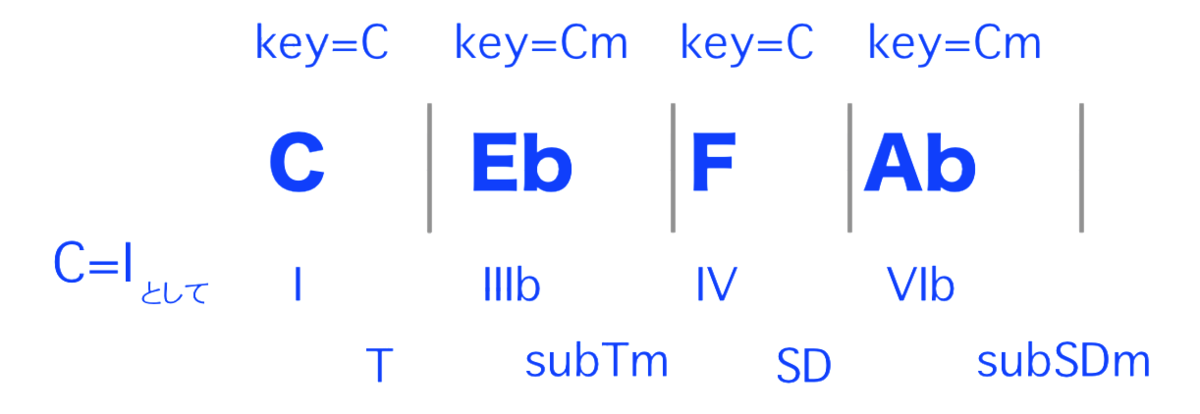

例えば、

C |Eb | F |Ab :|

この進行を機能和声アナライズしてみてください。

それぞれの方法論で表記法や解釈は異なるかもしれませんが、こういう感じに書くのが機能和声のアナライズです(アドリブする人はコードスケールも書いたり)。

機能和声とは、調を特定し、機能を明確にし、音階等を特定することで楽曲の形態分析を行う行為です。"音楽を作れる人"が、他の曲を把握するときの方法論です。

HTMLを読める人が、ソースを眺めて「なるほど」と思うような作業が機能和声分析です。

音楽を知らない人がこれをやってもあまり胸に刺さりません笑。

不定調性論は作編曲のための方法論ですから、この"htmlを読解する方法"だけでは作曲はできません。

作曲するためには、なぜHTMLがそういう形式なのかをまず理解しないと、なぜ、その構文がそのweb表示になるのか意味がわからないからです。

作曲に置き換えるならば、

何で最初にCを置いたの?

なんでその次Ebにしたの?でその次は何でFにしたの?どういう関連があるの?

どういう気持ちでそのコードを置いたの?

そのコード置くことで何が表現できるの?

そんなコード進行作ったら、どういう気持ちになるべきなの?どんな気分になったらそれを今使ってOKだったと確信すればいいの?

いつこのコード進行を使うの?どんな曲を作るとき、どんな気分/場面を表現するときにこの進行使うべきなの?その気分をどう判断すればいいの?

ということを把握できる段階が必要です。

機能和声分析は、本来使えるコードが限られているので、組み合わせの中でだいたい雰囲気は決まってくるので、迷うことはない、との暗黙の了解があったため形態分析だけしていればよかったのですが、ジャズや不定調性が音楽に入り込んで、聞いたこともない和声進行でも「なぜか自分も気持ち良くなってしまう」理由がいよいよ説明できなくなってきたわけです。

「Giant Steps」みたいな音楽がどのように分析されればいいかが分からなかった訳です。

あれを機能和声でどうにかしようとすると「それは分かったけどどういう意図を持ってこれを表現したい気持ちになれるの?」がうまく説明できないのでコルトレーンが神みたいに見えるわけです。神だけど。

今回紹介する「進行感」感覚に注視して、音楽分析をする方法は、

「一般音楽理論で分析できない音楽に対するアプローチ」

として、作曲家には大変有効です。

例えば、

Dm7 |G7 |Em7 |A7 :|

なんとなく自然に感じると思います。でもよくみると、

G7→Em7って本当はちょっと変なんですけど、Em7はトニック(Iの代理コード)だからG7→Em7はトニックへの代理コードへの偽終止だ、なんて言われて定着しています。ここで機能和声論がおかしくなっていることに気がついてください。

「"トニックへの代理コードへの偽終止"だから使える」という理屈を受け入れたあたりからおかしくなったんです。

お寿司はネタはほどんと魚だから、魚ならなんでも寿司になる、みたいな理屈に感じられたわけです。

では下記の場合はどうでしょう。Em7に9thは本来載せられません。

Dm7 |G7 |Em7(9) |A7 |

Dm7 |G7 |Fm7(9) |Bb7 |

AM7 ||

メロディがない場合、このEm7(9)はkey=Dに転調したと言えます。

最近はこういうのもだいぶ浸透してきましたね。若い人はほとんどOKじゃないでしょうか。逆に理屈っぽく「これはpivot使った転調だからOKだよ」とするとどうでしょう。

転調での説明がOKなら、なんでも良くなってくるのではないでしょうか笑。

Em7がCメジャーキーにも、Dメジャーキーにもあるpivotだから良い、というなら、Fm7だってCメジャーキーの代表的なサブドミナントマイナーIVmです。

しかしこういうやりとりは不毛です。

そこで、一つ一つのコードの流れに既視感ならぬ「既聴感」が個人にどれだけあるか、を判断材料にする方法を思いつきました(偉い作曲の先生はみんなそれを口にしていたけれど)。

Dm7 |G7 |

はわかりますね、この二つのコードの流れた時に感じる感覚を「II-V感」とここでは言っておきましょう。また、

A7 :|Dm7 |

と最初に戻るとこは、いわゆるドミナントモーションです。これが最も親しんだ「進行感」だと思います。しかしこれを「解決感」と決めつけるのはやめましょう。

本当に解決感なら、

Dm7 |G7 |Em7(9) |A7 |

Dm7 |G7 |〜

とA7後のDmがG7に進むのは違和感があるはずです。まるでハッピーエンドを迎えた映画の最後から、また問題が起き始めるようなものですから。「いらんやろこのシーン」となるはずです。でもG7に向かってもやはりまた新たな進行感を感じている筈です。

なぜでしょう?

あくまで楽曲の中のドミナントモーションは「聞きなれた進行」であり安心感を覚える場所になっています。だからこそ周辺の新鮮なコード進行やその上に乗るメロディに興奮するわけです。本当に純粋に解決感だけが欲しいなら、CM7でずっと演奏すればいいんです。ずっと解決している方が良い笑。

でもそこはわがままな人間。悪役が出て一悶着が起きて、解決されるカタルシスがあるからハッピーエンドが活きる、ぐらいに感じるものです。

つまりトニックとは「解決感」であり「満足感」であり「次への期待感」である訳です(結局何でもいいんだけどね)。様々な感情が和音進行にも生まれるので、不安定から安定へ、みたいな単純化された話を音楽理論の和声進行説明の本筋にしすぎるのは現代ではいかがなものか、です。

教科書はシンプルに「解決感」がある、としますが、本来はもっと様々な心象感が一つのトニックコードにも含まれます。

そしてそれがまた一人一人違うから、違う音楽ができるわけです。

この一人一人の感性を拙論では「音楽的なクオリア」と言っています。

個人がいかに自分のそれを感じるか、です。

あわせて

G7 |Em7 |

このEm7への進行感を不定調性論では「IIIm7帰着感」「IIImへの進行感」「IIIm感」などと表現します。IIm7-V7-IIIm7-VIm7がジャズスタンダードで無数に使われたことから、親しまれて定着しています。その発展形です。

V7-IIIm7と流れた時、音楽に詳しい人は「あぁ、III(m)に行った的な感じだな?」ってわかるんです。楽器を弾くようになるとすぐわかります。

なんでそこに進めるのか?という理由は考えません。そう進んだ先例を聞いたときに感じた「クールだね」という感触を覚えているから、自分の作品でそれを使うし、だれかの曲でそれに出会ったとき「ああ、いいね」と思えるわけです。

G |Em7(9) |でも同じです。

また、G→Em7を「VI感だな、俺にゃ」という人がいても良いと思います。

次の進行感を聞いてみてください。

G |Em7 |Am7 |D7 |

G7 |Em7 |Am7 |D7 |

これはGのキーのイチロクニーゴーです。ここにG-Em7がありますね。後半にはわざとGを7thにしてありますここで「お!ブルージーだね」って思う人もいるかも。

こうやって、その進行が進行できる理由、が様々な音楽経験を通して自然に身についていきます。この

コードが流れた時に、なんらかの"既聴感"を捉えられたなら、それがあなたがその進行を使える理由

としてみて下さい。その進行の音楽理論的な根拠や分析理由はどうでも良い、とするのです。そういう風に音を心象的に捉えるのが不定調性論の最大の特徴ですが。

難しい理解はとりあえず脇に置くことで、いろんな和音進行があなたにとってOKになってきます。

ゆえに人によって説明の仕方も、許容範囲も異なるんです。そこで意見を戦わせても無駄です。Mサイズの服を前に、Sサイズの人とLサイズの人がこの服は大きいのか、小さいのか、を言い争うようなものです。

これを和音連鎖の認知ヒューリスティックとでもこの記事では呼びましょう。

この感覚をたくさん音楽を聴きながら、作りながら鍛える訳です。

続く