2018.9.15⇨2020.9.28更新

『メリーさんのひつじ』を題材に、いろんな雰囲気のコード付けを音で確認してみましょう。

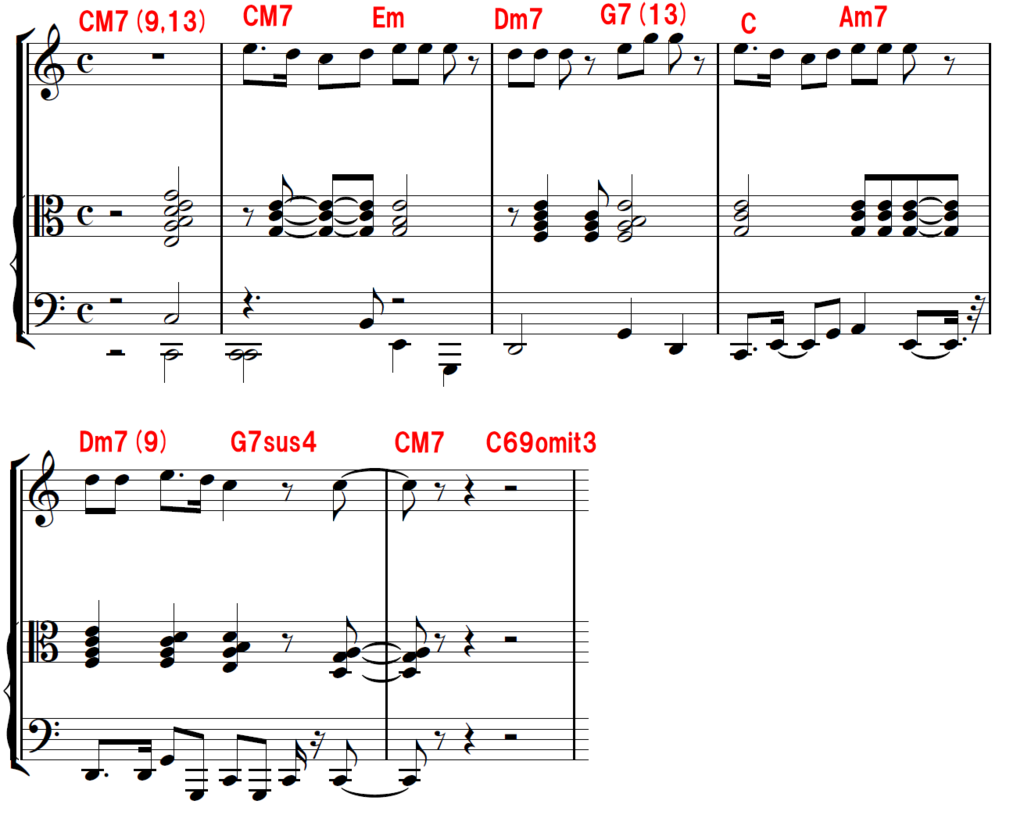

1、オーソドックスな感じ?

まずは比較的普通な感じで。

しかし自分なぜこの音域にしたのかな、すこし低いですね。

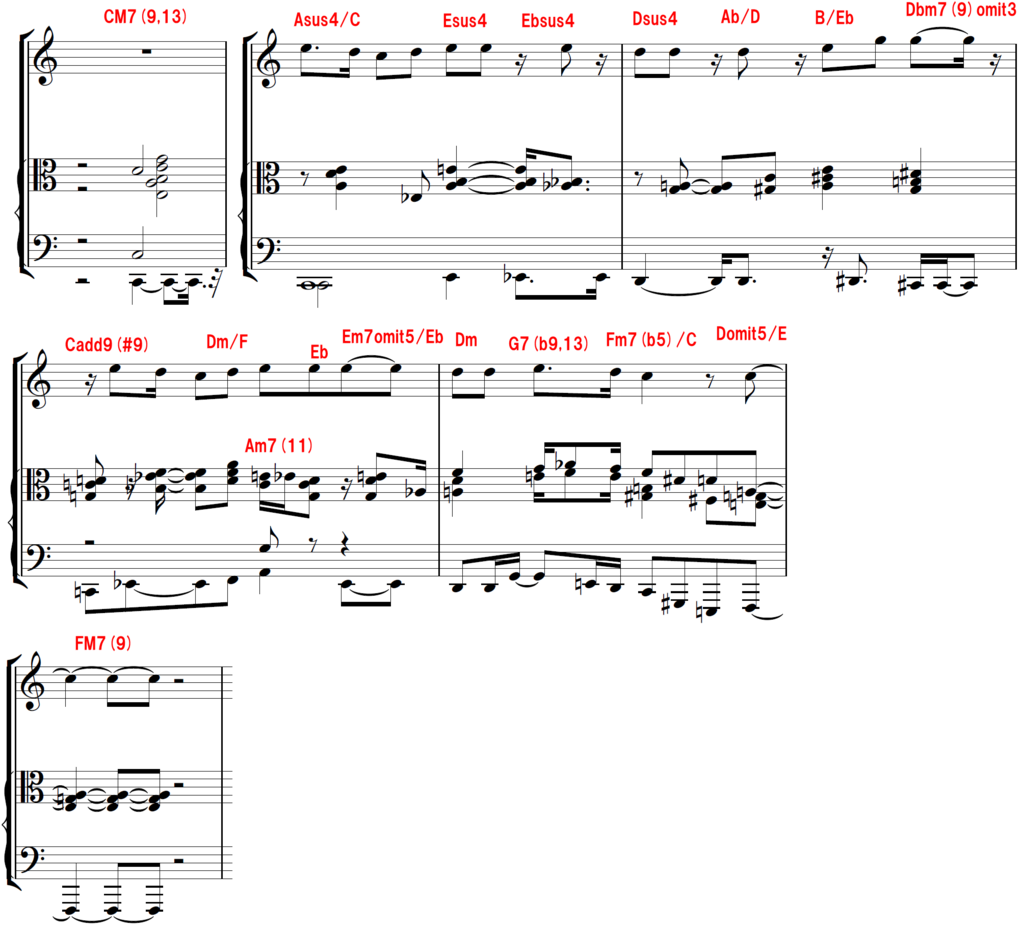

漆黒のメリーさん、と言う感じです。

2、浮遊/乖離系ハーモナイズ

最初に思いついたのは「sus4とadd9使いたいな?」という動機です。

動機が浮かべば、あとは置くだけ。

「ある程度浮遊するだろうな」と最初から"覚悟"しますから、多少の不協和に対しても「意味を感じよう」という気持ちでアレンジしてしまいます。身勝手になる予感、注意です。

最初はラフにコードを載せて後から全体を推敲します。

この辺の「アレンジしている時の意識」の解明はまだまだ未知の心理学?不定調性論的思考を用います。

何らかの理論を用いるわけではありません。全て手探りです。

偶然生まれた雰囲気をよしとするか、しないかの判断などに集中します。

3、横の流れの独立/呼応するメロとハーモニー

これはメロディとの絡みを忘れて横の流れで作っていくものです。

横を突き抜けていく感じ。

伴奏とメロディが不協和になっても、その横の流れが意味を持っていて、そちらを聞くように仕向けるような。このメロディは著名ですから、多少の不協和も受け入れられます。オリジナルでこれをやるとただの変な曲です。

さらにDAWなら音の強弱(ベロシティ)も詳細にいじってみることで不協和な和音の違和感を減らすことができます。DAWならではの不定調性アレンジができます。

「不協和の美」「不安定のはかない美」「日本古来の幽玄」「濁った感じの切なさ」みたいなものを感じる人も、不定調性論的な価値観で音楽を作ることは最適だと思います。

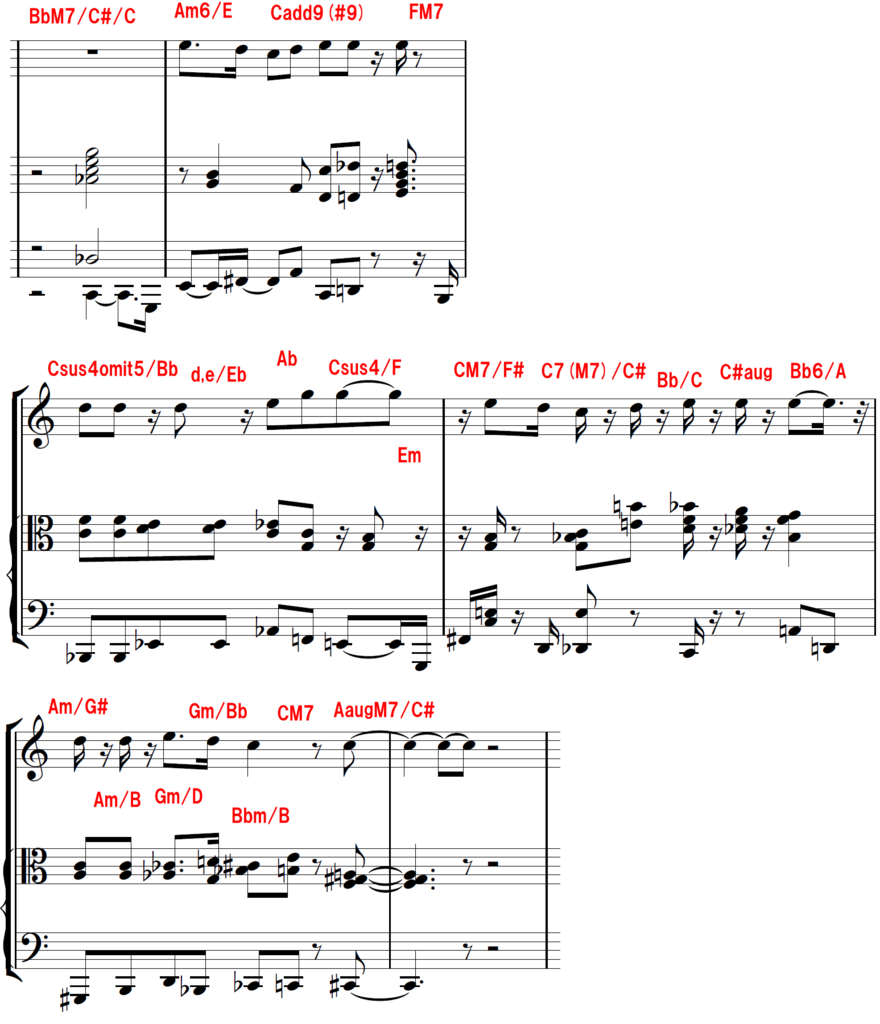

4、ビートルズ的ストラクチャー

メジャーコードを中心に当ブログで書いてきたビートルズ的コードの付け方?をしています。最後は(わざと)V7sus4で終わっています。

コードを変えるたびに様々な意味やニュアンス、色彩感を感じるので、作りながら早い段階で「これはいいな」「これはちょっと違うな」と感じられるようにして作っていけるようにトレーニングします。

自分にしっくりくるやり方を極めてください。

ビートルズが画期的だったのはこのUST部分複層分解コード進行で愛と平和をロックのビートで歌ったことです。

その他当ブログではスティーリー・ダンもこの手法を発展させて、新たな音楽スタイルを作り出したと感じます。

最初は分かりやすいメロディーでやってみてください。

・自分ならこのコードは使わない

・自分はそれは思いつかないかも

ということがはっきりわかるので「自己の方法論」ができます。

どんなふうに音をおいても整合性解釈が作れるように、不定調性論の基礎編では12音の他解釈可能性を追求しています。

参考