プラグインについてはまだまだ"素人"なので、素人の感想文としてご参考いただければ幸いです。

ダイナミックイコライザーが使いこなせるような人はもうこのブログには来ないと思いますので、きっと「ダイナミックイコライザーってどう使うん?」っていう方が絶対に使える使い方です。

「ダイナミックイコライザーはじめの一歩」です。

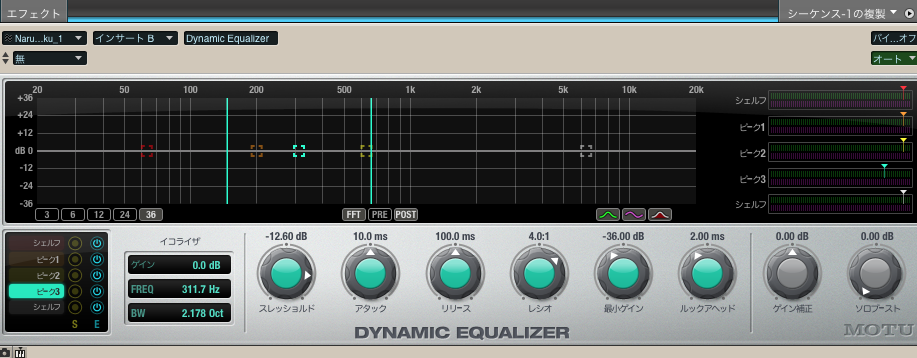

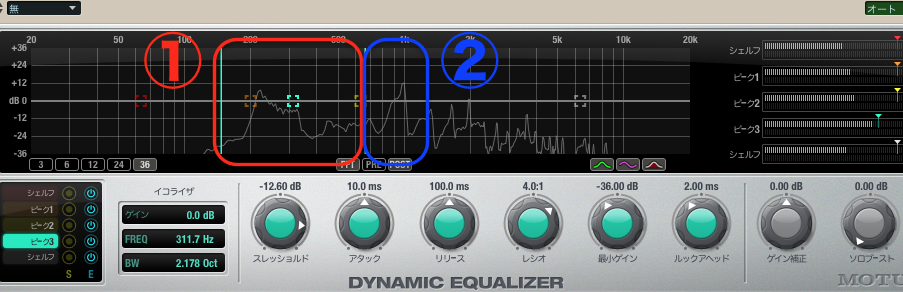

これはとあるシンセの再生時のデータです。

赤①は原音的な音域で、青②は倍音的なイメージです。

①の音域はボーカルの音域とまるっと被っています。

②はボーカルの倍音とかぶるところです。

このシンセの音も活かしたいし、ボーカルも邪魔したくない。

目立つ時だけ抑えて、あとは別に抑えなくていい。

みたいな時、ダイナミックイコラザーの登場です。

出音の質感を変えず、出過ぎた時だけ抑えてくれます。

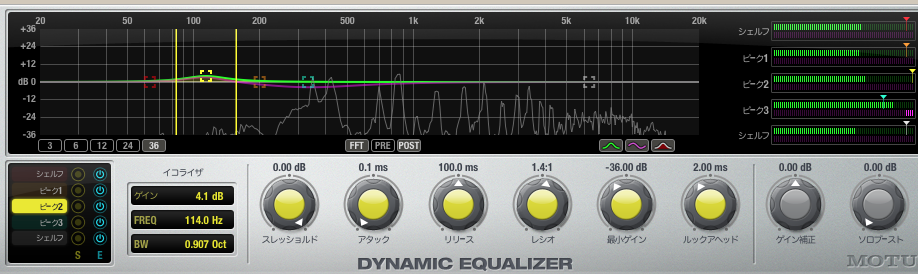

いじるのは二箇所だけです。

何色でもいいので[ ]マークを動かして抑えたい範囲を設定します。

範囲の指定は、上図ですとエメラルドカラーのバーのどちらかをクリックしてつまんで左右に拡縮してください。

各種数値はダブルクリックで数値で打ち込むこともできます。

各種数値はダブルクリックで数値で打ち込むこともできます。

ツマミはダブルクリックで初期値に戻します。

色々迷っていじったら初期値に戻してください。

そして今指定した色の画面右のバーの🔽マークを抑えたいぶんだけスライドさせます(スレッショルド値)。「▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️」このバーが反応するマックスの値から5mm-10mmぐらい左を指定するといいです。完全に抑えるものではなく、"若干押し下げる"程度ですので、最後は耳でチェックしてください。マックスが下がるだけでだいぶ違います。

このほうがEQでただ削るより厚みが保たれていいかんじになる場合もあります。

またちょっと低音を太くしたい時とか、微妙に持ち上げてあげたり。

まずはこの

・範囲設定

・抑える(or持ち上げる)

の作業から、ダイナミックイコライザーの使用感を体験していくと良いのではないでしょうか?次に解説するレシオ以外、他のつまみは触らなくていいです。

スレッショルドとレシオとの付き合い方

例えばストーブに手をかざして「あったかいなぁ」って距離感がありますでしょ?

それ以上近づけると「あつ!!!」ってなるギリギリ。

それを越えて「あつ!!!」って手を下げる位置がスレッショルドラインです笑。

どこで手を下げるかは個人差、経験差、その時の体温もありますね。

基本的にはディフォルトでOKです(イコライジングのプロが作っている値だから)。

最初はレシオの方を意識してもよいでしょう。

アタック=熱さを感じてからどのくらいで手を引き始めるか

リリース=手を引く速度

ですね。これらの値も本当にそれが耳でつかめるまでは最初はディフォルトでいいです。本当に聞き分けられるようになります。

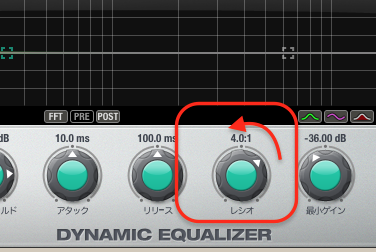

レシオ比をどんどん小さくしていくと、程よく手をかざして、熱くなったら程よく自然と手を下げる行動になる感じです。

4:1は効きすぎになることが多いかもです。自然な感じなら1.5 : 1ぐらいからはじめてみては?思った以上に効いてますから。

"コンプは耳で捉えられたらかけすぎ"

かかったなと感じたら少し戻すくらい。

また左に回しすぎると、最初からその周辺範囲も巻き込んで効いてしますのでこれならただのリミッターになります。

お試しあれ!

DPの購入はこちらまで!

他DAWやPerformer liteからの乗り換えは「DP○○クロスグレード」をお選びください。

その他、様々な購入前のお問い合わせはこちらから。