2018.6.10⇨2020.10.17更新

「基音の反応領域を決める」

とは「お店で出てきた料理を、自分のテーブルで自分好みの味にする」的なイメージです。塩かけたり、お醤油かけたり、胡椒やお酢をかけたり。ちょっと違うか。

でも自分なりにいじる、ことがコンセプトです。

基音の反応領域、とは一つの音にどこまでの音が親和すると決めるか、を定める自分ルールです。

音には12音ありますね。

例えばcという音に対してあなたにお伺いします。

あなたの中でcにはgは親和しますか?

ではeはcと親和しますか?

ではb♭はどうですか?

、、、とどんどん自分の価値観で見定め、どこまでの音が基音と親和するかの範囲を決めるわけです。これは「範囲」ですから、曲ごとに、ジャンルごとに、自分ルールをその日の体調に合わせて(?)とにかく自由に決められます。

最終的にはいちいち判断せずとも、その和音和音で判断できるようになります。

最終的にはいちいち表さずとも和音和音その瞬間瞬間で判断できるようになります。

これまでも皆様そのようにしてきたと思いますが、そのリーズナブルのやり方に名前がなかったので拙論で名前を付けさせていただいたというわけです。

ソロをとるとき、イケイケの日は、CM7でCコンビネーションオブディミニッシュを弾きたくなるなら、cの親和の範囲はかなり拡張した、と言えます。

また小学生の前で歌謡曲のピアノ伴奏をするときは、アウトサイドプレーなんてしませんよね。その時CM7に親和するのは、c,d,e,g,a,bと暗黙のうちに決めているでしょう。

このように、どの和音に、どれだけの音がその都度使えるのか?は本来ミュージシャンが自在にTPOを考えて決めています。

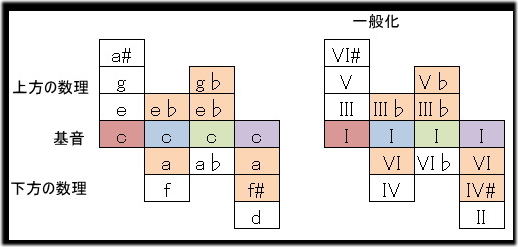

詳細を省きますが、最終的に下記の表を使います。

基音への親和に集中させるため下方の音が発する上方音まで取り込みます。これは私の判断でありアイディアですから、他では通じません。でもこれが非常にうまく機能します。

みなさんご自身の親和モデルも作れると思います。

これができると、普段使わない音を使ったり、全く自分とは音楽的背景が異なる人の音づかいも理解しやすくなります。音楽理解への瞬発力が身につきます。

人はスーパーのチラシを見た時、興味のあるものを見ています。興味のあるものは皆それぞれ違い、それぞれがそれぞれのことを思っています。

もし焼き芋を見ているなら、あーこの人は焼き芋が好きなんだなーということが分かります。

あなたがトマトを見ているならば、自分が今興味があるのはトマトなわけです。

この世に音楽の分析や音楽の意味を感じている部分っていうのは、それぞれに違います。

絶対的な答えをそこで出す必要はなく、その人が音楽を演奏し作るために必要な情報がそれぞれ瞬時に判断判別できる方法論があれば良いのです。

続く。